神奇新材料“水滑石”的前世今生

1842年,瑞典科学家Circa发现了一种天然的矿石——水滑石。在Circa发现水滑石时,他并不知晓这种矿石究竟有着什么样的效果。直到19世纪初,在第一次工业革命过后,人们在进行一次对氢的加成反应[1]实验时,发现水滑石居然起到了催化作用。也就是在那时,人们开始了对水滑石结构的研究。我们现在提到水滑石,通常是指MgAl-LDH,也叫层状双金属氢氧化物(Layered Double Hydroxide),常被简称为LDH,目前也逐渐衍生为NiCo-LDH、NiMn-LDH等过渡金属基双氢氧化物。

LDH的构成中,Mg和Al是两个十分重要的元素。两者在元素周期表上的位置相邻,来自同一时期的它们性质也几乎一致,都是轻金属、熔点低、密度和硬度小,都能与部分氧化剂产生反应,有部分抗腐蚀性能。当这两个金属材料以一定形式组合在一起时,LDH也就诞生了。

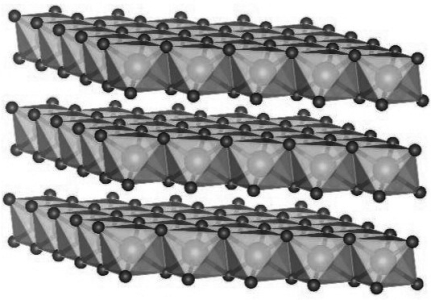

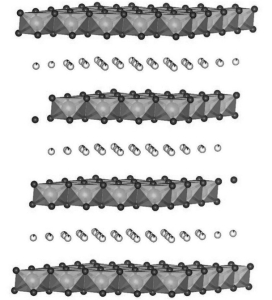

1969年,Allmann等科学家通过测定LDH的单晶结构,首次确认了LDH是层状结构,进一步阐明了LDH的各项性质。那么LDH为什么会形成层状结构呢?这得从Mg(OH)2 开始讲起。Mg(OH)2是一种相对稳定的化合物,具有层状结构,如图1所示。但如果将其中部分Mg2+以某种手段替换为Al3+呢?由于Al3+比Mg2+多一个正电荷,Al3+取代的Mg(OH)2中正电荷过多,2个OH-无法衡Al3+引入的多余正电荷,就势必需要额外引入一个负电荷,因此LDH会吸引额外的阴离子,如CO32-、SO42-、NO3-等。因此,LDH可看作Mg(OH)2微小改变后的衍生材料,其结构如图2所示。

在理解了这个原理之后,人们发现这个天然储备量比较少的矿物,可以以人工的方式来制备。从水热合成法、共沉淀法到电沉积法,人们制备LDH的方法经过多次更新迭代[2]。当LDH能够被流水线生产时,它也自然而然地开始走向市场,走到大众的视线中。各种各样的高精尖检测仪器让人们对LDH的结构不断了解、深化,其层状晶体结构的多变性让我们发现,这种材料还有非常深刻的研究价值。这也是LDH虽然早在1842年就被发现了,但今日仍旧被称为新材料的原因。因为直到今天,它的新作用、新功能还在不断被发掘、被深化。目前,LDH主要的应用在两个方面。

其一,净水作用[3]。LDH层间有CO3 2-等阴离子,这些阴离子在适当情况下可以与外界阴离子进行离子交换。将LDH应用于含阴离子污染物的水体中,可起到净水作用。比如,LDH可以去除水体中的PO4 3-、NO3 -等阴离子型有机染料,对水体污染治理发挥重要作用。LDH的组成以Mg、Al、O为主,都是环境友好的元素,不会对水体造成二次污染。如今,家用净水器滤芯、一体化污水处理设备等都能看到LDH的影子。

其二,LDH还可作为超级电容器电极材料[4]。以NiCo-LDH为代表的水滑石,在充电时过渡金属元素可发生还原反应,得到电子,整体价态降低;放电时发生氧化反应,失去电子,价态升高。这表现出来的效果与原本的电池相似,然而与电池相比,LDH所制造的超级电容器有着更高的功率密度、更长的循环寿命,这成为LDH基超级电容器最大的魅力。LDH基超级电容器功率密度高、充电速率快,不仅能制造高功率的储能系统,还可以改善传统电动汽车的困境。传统的电动汽车主要使用锂离子电池驱动,充电慢、瞬时功率低的特点一直困扰着电动汽车的规模化应用。LDH基超级电容器无疑能弥补锂离子电池的缺陷。因此,LDH基超级电容器与锂离子电池的混合可以克服它们各自的局限性,并实现性能的整体优化。

一次次颠覆、一次次突破,我们可以尽情畅想,在未来,科技进步,时代发展,人类能够摆脱能源危机,充分利用新能源与节能材料获得更加高效、便利的生活。LDH的发展,既不是意外也不是巧合,而是坚持、专注与勤奋的结果。所有科学研究的基础都是对于本专业的热爱与坚持。如果没有一个个勇于探索、敢于创新的科学家,那么便没有今天不断进步的科技。

基金项目:2023年重庆邮电大学校级课程思政建设项目“大学物理实验B”(XKCSZ2326);2022年重庆市高等教育教学改革研究项目“协同育人机制下大学物理实验课程的思政建设研究与实践”(223166)。

参考文献:

[1]邵欣昕,冉真真,季生福.水滑石催化剂及其酸碱协同催化反应[J].工业催化,2022(4):1-7.

[2]刘齐鲁.水滑石的制备和应用综述[J].中国非金属矿工业导刊,2017(2):9-11.

[3]吕泓颖,王罗春,杨凯艳,等.水滑石在水处理中的应用进展研究[J].上海电力学院学报,2020(1):57-60+66.

[4]C,Jing C,Dong B,Zhang Y.Chemical Modifications of Layered Double Hydroxides in the Supercapacitor[J].Energy & Environmental Materials,2020(3):346-379.(作者:重庆邮电大学理学院 荆川 陈彦丞 谢林林 相国涛)