神奇黄土地 大美静升镇

山西省晋中市灵石县静升镇这座黄土地上的千年古镇,以厚重的历史、璀璨的文化而闻名遐迩。

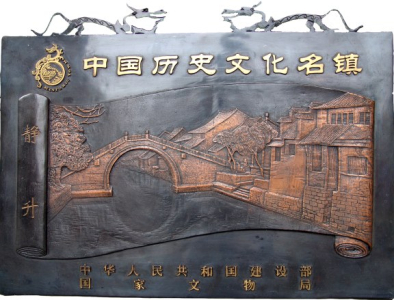

黄土高原上的静升古镇与南国水乡的周庄、同里、乌镇等均属首批中国历史文化名镇,因此,生长在黄土地上的静升古镇与周庄、同里、乌镇这些水乡名镇,均以其各自独特的魅力得到了世人的热心关注和由衷青睐。说到黄土地,其实中国文化认为,黄土地不仅有亘古不易的自然之色,而且敦厚淳朴,包容广纳,竭尽所能赐万物生长之所需,为此,我们的先民与这黄土地一经相遇,便顿生迷恋。

很早以前,静升古镇先民就在这黄土坡上凿窑而居,在河边的黄土地上开荒种植。祖祖辈辈,日出而作,日落而息,使茅草丛生的黄土地逐渐变为良田沃地,年年岁岁的辛勤耕耘和秋收冬藏,小麦、玉米、豆类等日益丰足盈余。家中有粮,心中不慌。于是,足食的先民开始在水边大量栽培稀缺果蔬,再后来,就有了沿着河流的菜园子、果园子。果蔬的产量逐步增加,种类也越来越丰富,买卖交换,调剂盈缺随之出现,于是菜农果农们自行在村子边的平坦处支起了棚子,将这些蔬菜水果摆在里面供人挑选、方便交易。棚子挨着棚子,一字排开,越来越长,由树枝木柱搭建的棚子逐渐变成砖木结构的营商铺面,古镇商业街便由此绵延开来。

与蕴育人类文明的大江大河一样,在古镇黄土地上纵横着的溪水清流同样浇灌出了古镇的人脉与生机。天长岁久,耕田种植者日益增多,田边水旁的茅草屋逐渐换成砖瓦房,溪水在房前屋后流淌,小鸟在枝头鸣唱,田地葱郁,桃红柳绿,风光宜人。种粮种菜的人手多了,一部分人便腾出了时间和精力去充实这古镇乡村的生活,榨油、酿酒、酿醋、酱油坊,食品制作坊、木工坊、织布坊,石料砖瓦厂、金银首饰铺、铁匠铺、典当行等很快遍布乡村,买卖交换使乡村成为了集镇,集镇每日迎来送往,熙熙攘攘。久而久之,集镇的辐射范围不断扩大,远道而来的客商,有的看好这里的天时地利人和,决定安家落户,一展才华,有的风尘仆仆买进卖出,调节着古镇的日常生活及古镇人物质精神需求。

其实古镇人最懂感恩,在古镇境内至今仍保存着的一座恢弘的全国重点文物保护单位——后土庙就是最好的证明。后土庙主要供奉着司掌天下土地、赐福保佑黎民百姓的“后土娘娘”。由此可见,生活在这一方土地上的先祖早已就把后土娘娘作为母亲形象而立庙崇祀,他们始终认为“民敬神以诚,神降民以福”,而现实生活往往又是天随人愿的情况居多。这座后土庙创建于宋咸淳元年(1265),元大德七年(1303)地震倒塌,元大德八年重建,算得上是静升地面上最早的建筑了。但已经没有人能够说得清楚,这座寄寓着古镇人视大地为母亲情愫的庙宇,在一代又一代古镇人的记忆里却占有重要的位置。古镇人在古代长期的农耕文明条件下祈盼“时和岁稔,物阜民康”,并坚定地认为这一愿景的实现全赖于黄土地的无私馈赠,也许是因为得到了土地娘娘的庇佑,当时的古镇人确实安居乐业,丰衣足食,在这方黄土地上生活得十分优越和惬意。

古镇与后土庙相关的还有一个传说:在古时候火神祝融“行火令”路过此地时,曾落地静升古镇,变身为一位老妈妈模样体察民情,看到这里山好水好人更好,于是分化出一颗流星降落于后土庙,从此古镇人把她称为火星娘娘供奉于后土庙,随之古镇组建起一个叫“火星会”的民间社团组织,每年正月里闹社火的第一要务就是由“火星会”牵头拜祭火星娘娘,望火星娘娘保佑古镇人心想事成,一年好运,并借助火星娘娘之威,在社火活动中,歌颂真善美,讽喻假恶丑,寓教于乐,促进古镇民风社风更加向上向善。

后土庙还供奉有子孙娘娘,以求得古镇添丁添口、人丁兴旺。土地娘娘、火星娘娘、子孙娘娘共居一庙,守护着古镇的平安,赐予了古镇繁荣,更突显着古镇人对这方土地的感恩和崇拜。

“一径抵幽山,居然城市间。”明末清初的思想家傅山先生初游静升,适逢商品交易集会,他置身于嘈杂而繁忙的人海之中,边走边看,目不暇接,随感而发。

现在,我们走进这古镇,走进这古镇的商业街。黄土高坡下一条五里古街贯穿东西,街道两边连绵的古店铺古色古香,风貌依旧。门店临街而开,与门店相通的是一座二进或三进宅院,前院供处理商务和居住使用,后院为作坊,而门店则是商务活动场所。这样的街,这样的院,这样的商业活动为古镇增添为了特有的历史厚重和悠远的景深。

南国水乡以灵动清秀著称,北方的黄土地同样别具其美。站在高处俯瞰静升古镇,堡院,街巷,沟道,田地,河流,疏密有致,气韵悠雅,宛若水墨丹青。再加上一抹高远的朝霞,就更有一种诗情画意了,这样的意境,很容易让人产生遐想。清乾隆间,著名书画家、诗人,且一生清廉、气节高尚的郑板桥先生曾与静升在江南一带为官的挚友回家小住,如此景色,勾起了板桥先生描摹作画的劲头,可是他蛮有自信地开始动笔时,却又有些犹豫了,只好等到“搜尽奇峰打草稿,摘来红叶补烟霞”了。可是这一等就是近二百年,这将近二百年的等待,岁月虽然在不断地流逝,但历史的积淀却在不断地加深,历史的回味也更加浓厚。

“神工妙笔欲自试,山色江声相与清”,清朝大员左宗棠亲历了在国家急难关头古镇富厚者舍家为国之壮举,由衷地写下了这幅楹联,以表达其内心的赞叹与钦佩。

在静升古镇境域兴修铁路、公路和其他建筑进行地下挖掘时,发现了大量陶片和多座容量较大的粮仓遗迹,通过考古专家的鉴定证实,这片黄土地早已就有人类生活,这些粮仓也被确认为是古代粮仓,其中最大的粮仓可储存2.5万公斤粮食,容量如此之大的古粮仓进一步说明,这里的黄土地早在久远的古代就可以收获大量的粮食。我们可以想象,在这样的黄土地上,丰盈的粮食储备,使一代又一代的古镇人少了一些只身奔波和白手起家,多了一些成竹在胸和底气自信。

当古镇人瞅准机遇,加入晋商大军,把这黄澄澄,沉甸甸的粮食运往边塞重镇、军队大营、旱涝灾区的时候,便得到了意料之外的回报,丰厚的利润成为贸易扩张的资本,食盐茶叶专营权的取得使他们懂得了捷足先登,抢抓机遇的意味,更塑造了诚实守信、开拓进取、和衷共济、务实经营、经世济民的晋商精神。步入官商,采购朝廷急需物资的特殊待遇,打开了古镇人更高更远的多项思维,从中更加体会到自身从起步、立足到壮大的每一过程都与国家的命运紧紧相连,没有国的强盛就不可能有家的兴旺,而国的强盛也要靠家的奋斗才能实现,家与国始终同呼吸共命运,必须把个人和家族的追求奋斗融入到了国家发展大局大势之中的深刻道理。更加体会到家国天下的真正含义。现在,我们就走进古镇以王家大院为代表的一幢幢豪宅大院,置身其间,你完全可以领略到当年古镇人的心路历程和真切期望。这里的一砖一瓦、一木一石,是古镇人走出黄土地,闯荡天下的见识,是古镇人商场宦海感悟的萃取和凝练,是古镇人一路走来的珍贵印记和对未来的美好憧憬。

其实,今天我们只需看看这黄土地无尽的赐予,便可知道先民们当时的愉悦和自得。只需看看眼前的一景一物,便可体会到古镇的兴旺和生机。北方的黄土地与南方的鱼米乡同样都是丰收的,因为丰收才各有其无限的魅力,才各有其经久的活力。

王铁喜