黄炎培游灵石介林留诗

民建先贤黄炎培先生是我国近现代著名的教育家、社会活动家、民主爱国人士,新中国成立后历任政务院副总理兼轻工业部部长,全国人大常委会副委员长,全国政协副主席等职务。民国时期先生应邀访晋,曾到灵石县静升镇考察,还游览过附近的介林,并咏有七律一首。那么,当年籍籍无名的山区小县村野之地,何以能吸引一代名家专程来此呢?让我们一起追随先生的脚步,回到99年前的那个夜晚。

1925年9月16日深夜,正是凌晨时分,天未破晓,沉沉夜色笼罩着灵石大地。位于县城东北十余公里的静升村一片漆黑,安详而静谧,劳作了一天的人们还沉浸在梦乡之中。突然,村旁的太风(太原至风陵渡)公路上传来汽车马达的轰鸣声,随即两道车光划破夜空,一辆长途汽车由远而近,缓缓停靠在村口路旁。从车上下来四五个人,中间一人身材高大魁梧,短发阔面大耳,双目炯炯有神,谈吐中露出浓浓的江苏口音,他正是在山西四处考察访问的黄炎培先生。

其时,先生因主张对传统教育革新,倡导实用主义之学校教育,尤其是职业教育,已在国内产生广泛影响。民国十年(1921),北洋政府任命先生为教育总长,他坚辞不受,一心扑在创办新学和发展实业上,翌年又参与了全国新学制的起草修订,并先后筹备筹建了多所职教学校。民国十四年(1925),中华教育改进社第四届年会在山西太原召开,8月17日先生受邀北上,会毕由太原转道北京赴绥远,9月7日再返太原,为督军阎锡山筹划山西职业教育计划和试行方案。自再次返晋以来,先生为规划整理晋省乡村职业教育事宜,先后拜访阎锡山、赵戴文、田应璜、冯司直、郭象升、陈敬棠等晋界要员商讨,并到山西一师、国民师范等学校参观讲学,还要空出时间深入乡村做实地考察,每日行程满满,几乎少有闲暇。到灵石县静升村参观考察,正是先生忻县考察结束后的下一步安排。

其时的灵石属山西省河东道辖县,虽是中部一蕞尔小邑,然由于地处南北冲要,交通便捷,对外部变动反应甚快。自辛亥革命以来,全县学堂变学校,新式办学热情高涨。尤其县城东北隅的静升村一带,历来崇文重教成风,不但办有县第二高小(静升高小),还涌现了私办性质的介林高小。其时,小小灵石在省城读书供职者甚多,颇能引起教育界有识之士的侧目。为此,省议会议长陈受中(山西清徐人,字乙和,后任省教育厅厅长)经与先生酌商,将忻县之后的下一站考察点放在了灵石县静升村,除自己陪同前往外,还特意安排了两位省教育厅的灵石籍科员耿步瑞和王俊乂(即下文日记中的王俊义,“义”实为笔误)随同,而出发时间就定在了9月16日。

于是,16日这天,我们看到先生在日记中这样记述:“晨九时,坐长途汽车,偕乙和、梯霞、耿君麟生(步瑞)、王君百轩(俊义),行三百四十里,经太谷、榆次、介休等县,至灵石县之静升村,晚四时始至。”

是夜,几人下车后,在王俊乂、耿步瑞等人的指领下,借着微弱的星光步行绕村一周,察看了村况村貌和村中的元代文庙。随后来到文庙旁边的县第二高小,见到了正在这里等候的校长陈得智、村长王祖荫。先生即兴做了讲演,说明了此次考察的目的,指出发展乡村职业教育的重要意义,强调务必以此为办学之要。当晚,一行人即宿于二高校舍。翌日醒来,饭后已近中午,于是乘驴车前往附近的介林游览参观。

介林,当地又称“介庙”“神林”,位于静升村东南绵山脚下,传为纪念春秋晋国名士介子推殉难于此而建,北宋神宗在此敕封其为洁惠侯,有丘墓、祠庙、山门等建筑,周遭广植白松翠柏,绿荫十里,清风冷然,历代名人游览题咏甚多,明末清初大思想家傅山曾题其后堂曰“承颜”。

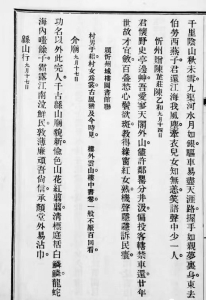

先生一行在介庙详细察看了当初介林高小(其时已并入静升高小)的办学条件,对其克服困难发展乡村教育的义举表示赞许。其间,先生向介子像行祭拜礼,并走进后堂瞻仰了傅山题字匾额。站在宽敞簇新的堂殿中,先生看到,午后的阳光温暖而明亮,远处山岩上的花儿红彤彤开得正艳,满庭的松栝挺拔清秀,白鳞鳞一大片,回想介子推和傅山往事种种,不禁思绪万千,随即口占七律一首。其诗曰:

功名以外此完人,千古绵山庙貌新。

愉色岩花红翦翦,清标庭栝白鳞鳞。

龙蛇海内嗤余子,霜露江南泣鲜民。

敦薄廉顽吾尚信,承颜堂外易沾巾。

从介林出来,先生一行向绵山进发。至山下改为坐轿变道上山,傍晚至大岩,是夜宿于山上寺中,并咏《绵山行》一诗以记之。第二日清晨下山,大约中午时分回到静升村。午后,向村长详询有关情况后,先生一行即坐车踏上归程。

自9月16日深夜莅临,至18日午后离去,先生在灵石静升一带停留计两日两夜。同年冬,先生《在山西三星期之工作》一文发表,提出“乡村职业教育之设施,不宜以职业教育为限,就交通较便地方,划定一村,或联合数村”,进行“划区施教,综合改进”,即实施农村综合教育的大职业教育主义。两年后,先生诗集《辽东草附并门草》出版,内中收录了此次访晋之行的相关篇什,《介庙》一诗亦在其中矣。

遆国宁