岁月何曾惧年老

——78岁的阳泉女画家郑守梅印象

这里是太行山深处,阳泉郊区街上村的一座山上。

与郑守梅虽未谋面,但相互是知道的。聊过几句,她忙着给我们准备午餐,我跟同来的忠哥在客厅里喝茶。隔着门,向外张望,我分明是第一次来到这里,眼前的一切都很陌生,但在心里,却有一种熟稔,仿佛与生俱来。

大山是一种情怀。满山的花草树木也是一种情怀。郑守梅居所内,几乎没有什么装修,家具陈设也非常简陋,房屋前后都是树木,根系发达,向下紧守着泥土,枝叶繁盛,向上又像探索着什么。

郑守梅一个人住在山上。老伴去世3年了。郑守梅今年78岁,精神矍铄。写诗绘画之外,她还肩负着护山护林的任务。手机不断铃响,有画友问候,有画展邀请,也有相约看画买画的,郑守梅看起来很忙。

人是自然的产物。一个人的文字与绘画,其实与她的成长、生活与环境关系紧密,这是一种天然的“灌注”与“加持”。郑守梅的文字与绘画,在我看来,是另一种方式的自我表达,甚或说宣泄。是一种乡愁,也是一种回归。

郑守梅执着而与众不同。她的诗与画,说不上有多好,却非常接地气。访问过她的人,读过她诗画,便觉人诗画一体。了解她的人,会想到她的诗与画,读她的诗与画,又会想到她的人。忠哥说守梅姐的诗与画,均是泥土里长出来的,我深以为然。

郑守梅说小时候,家境贫寒,父亲早逝,是母亲一个人含辛茹苦地把她拉扯大的。那时候,别说念书,就是肚子也填不饱。长大了,结婚生子,按部就班、顺其自然地生活。

丈夫是一名普通工人,她在家务农,丈夫工资不高,一个人养活着全家7口人。改革开放后,与丈夫跑过运输,开过饭店,历经波折。后来承包了这片山林,在山上盖了房子,吃住都在山上。这么多年过来,荒山披满了绿装。

她说采访她其实没什么可说的。她只是一个普通人,没有什么特别之处。她那个时代的人,都是这么过来的。40年代生人,孩子们成家后,终于有了大把的闲余时间,便想着重返课堂,看能学点什么,做点自己喜欢的事情。

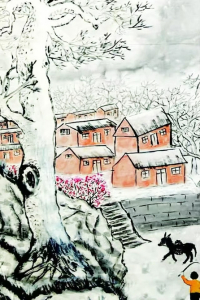

她说她写的诗,不能叫诗,其实就是用老百姓的语言,写写生活,表达一下情感。她的画,也多是流传当地的民俗画、吉祥画,类似年画的性质。大家喜欢她的诗,喜欢她的画,大约是因为她常年山居生活,写得真实,画得本色吧。

我问她,你喜欢读什么书,她说什么也读。从小到大,只要是书,就兴趣盎然地读,没明没夜地读。这些年,与诗画相关的书,读得最多。写诗,画画的时候,遇到难题了,就找书读,如果解决不了,就到大山里闲逛,书与大山均是她最好的老师。

我问她,什么是好诗,她说老百姓爱读的诗就是好诗。我问她,什么是好画,她说,老百姓喜闻乐见的就是好画。我说,这话笼统,你得具体多讲几首诗,多讲几幅画。我要听这几首诗、这几幅画创作过程与创作背后的故事。

郑守梅66岁之后,才通过当地老年大学开始写诗绘画。她创作诗画背后,弥足珍贵是她的求学精神、人生体验与岁月故事。一诗一画,在她为我讲析诗画的时候,我能感受到她于诗画的由衷热爱,看到她眼里闪动的泪光,睿智、博学与灵动。

我从小在农村长大,她的很多经历,所处的自然生活环境,她诗中的描述种种细节,是我所熟悉的。举手投足之间,她的言谈举止,像极了我逝去的一位亲人,她们年龄相仿,经历也有些相似,采访她,读她的诗与画,让我感到非常的温暖和亲切。

采访几天后,她在微信上转给我一本电子书。是她即将出版的诗画集——《诗画养颐——郑守梅百诗百画集》。一页一页地翻动,我的心中顿觉震撼和感动。这么多诗,这么多画,多想再去造访她,听她继续讲故事。

忠哥见多识广,说郑守梅的画,目前市场上已不多见了。如果跟当下的本地文旅结合起来,把她的画作为传统元素,用于装饰包装,那会受到市场的追捧。郑守梅的诗也很有特色,有一种老百姓的本真与纯粹,她的诗配画应该很受读者的青睐。

只要你不停地在一个地方走,早晚能走出一条路来。这话不是郑守梅说的,却也极像写给郑守梅的。

去感受、去爱、去忍受、去奉献自己,这也不是郑守梅写的,是国外某位大作家写给女性朋友的。

郑守梅,正是以自己的方式,诠释着这份生命的真谛。

李东升