“不要称老师了,我们是朋友”

——写在海子离世36周年之际

海子(查海生)1964年3月24日—1989年3月26日

——题记

每逢春暖花开,纪念海子的文章便长满诗坛文苑。如山川里盛开的花,如荒芜中钻地而出的绿芽。每一个人的记忆里或臆想中,都有一个海子。

春天,十个海子全都复活

在光明的景色中

嘲笑这一野蛮而悲伤的海子

你这么长久地沉睡到底是为了什么?

——海子《春天,十个海子》

海子可能是自己生后的先知,用最擅长的方式,写就了山海关以后的每一个春天。

在众多的怀念文章中,我努力寻找,却怎么也找不到我熟悉的那一个小查。

我认识海子,是在政法大学校刊编辑部。

那时候校刊是法大唯一官方新闻媒体,老师们想增加校刊的亲和力吸引力影响力,便筹划开辟“学生专版”,并大胆地交由学生采编。我是大三学生,喜欢写写划划,偶尔在报刊发点“豆腐块”,于是学校老师和学生会干部便找到了我,由我担任主编牵头组织。

由此我便走进校刊编辑部。

编辑部四位老师,徐晶石老师、张尧天老师、吴霖老师、查海生老师。我带领编辑组四位同学,一一拜过。到海子面前,我们恭恭敬敬:“查老师好!”他竟有些惊慌失措:“小查,小查……”。旁边的徐老师笑着说:“小查老师,就叫小查老师”。从此我们就称他“小查老师”。

我们对小查老师充满敬佩。不是因为他的诗,那时候他的诗不过是油印的《星尘》《青铜浮雕》,没人能想象到后来的洛阳纸贵。我们敬佩的是他的少年聪慧,15岁即考上北大。

小查老师个子不高,圆圆的娃娃脸,满满的谦逊和笑意,透着他内心深处的阳光明媚。我们俩,虽然是师生,但因是同龄人,所以有更多的亲切感。在校刊编辑部,我和他关系最为密切。用现在的话说即“亦师亦友”。

我们学生编辑组,不只是采访、组稿、编辑,还需要画版。在与报纸一样大小的版纸上,根据要编发文章的内容及篇幅长短,确定位置,画出版样,送印刷厂正式排版印刷。

小查老师是我的“师傅”,手把手教我,特别是如何使版面在视觉上更加生动活泼、美观大方,更是不厌其烦,反复讲解示范。以至于现在我看报纸时,习惯性地要看看排版是不是美观。而且,平常组稿、编辑遇到什么困难,他总是出手相助,有求必应。

有一次,他突然说,“我给你们设计一个刊头吧。”我有点惊讶,小查老师还有这个绝活?几天后,他把设计好的刊头给到我手里。原野上,红日高照,大树挺拔,雁翔天宇。他把太阳旁边的云朵,大树的树冠,都画的如同飞翔的翅膀。寥寥几笔,浪漫主义色彩跃然纸上。于是,就有了“我们的田野”第四期充满诗意的刊头。

火焰的顶端

落日的脚下

茫茫黄昏华美而无上

在秋天的悲哀中成熟

——海子《秋日黄昏》

小查老师是个单纯的大男孩。他内敛而低调,不喜欢喧闹,人多的时候甚至有些羞涩。青春期应该有或可能有的快乐和苦恼在他身上一样不少。

我清晰的记得,在他的宿舍门后一个高低床,他时卧时趴在上铺,我站在他的床对面,听他讲述他的美好爱情,听他讲工作中的无奈和抱怨,听他讲同事之间的合作和竞争,听他讲未来的担忧和期冀……

我虽然比他大一个月,对此却是一脸茫然,给不了任何有价值的意见建议,多数情况下只是做了一个好听众。

有时候,在宿舍里他也会手舞足蹈地朗读自己的作品。但我对他的诗从来不敢评价。那时候,他和吴霖老师是法大诗坛的“双雄”,面对这样的大咖,不仅没有激发出我做诗人的激情,反倒是令我叹为观止、敬而远之。

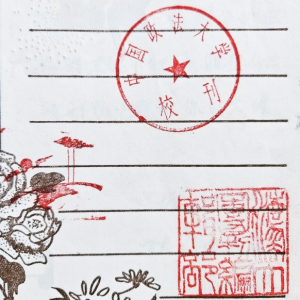

转眼我们就到毕业季,我拿着毕业纪念册找他题词,小查老师给我的毕业纪念册上潇潇洒洒地留了四个字:“后会有期!”简单而粗暴,完全没有浪漫诗意。他觉得意犹未尽,又翻出自己的名章加印在上面。然后又找出校刊编辑部的大红公章和自己设计的刊头印模,钤纪念册的首页。还念念有词,说这是为了让我永远记住校刊编辑部,记住编辑部的老师,记住美好时光。

面对这么一位忽然没了诗意的诗人,不免有些失望,但我更感激小查老师对我们友谊的认同,以及对这份友情长长久久的期许。这个“后会有期”,也是我们之间的约定——我们已经约好了暑期再见,一起游太原,游山西。

一直到十月,才收到他的来信。“到太原后,只顾一头赶路,就没去找你了。暑假上了恒山、悬空寺,到了晋祠、绥德、延安、西安、华山,收获很大。人,都是要慢慢适应的。上教研室的事差不多算是成了。但明年就要开课,也是很忐忑不安的。何况我又想考考,又想写点东西。今年入秋以来,我的生活方面也发生了许多事情,不能一一道来。让我们在不同的地方,为战胜环境和自我中的劣质而努力吧。”最后,他再次强调,“不要称老师了,我们是朋友。”

信中说到的事,都是我们在校期间经常聊的话题,他想去教研室,他想考研,他想写诗,他想背着行囊周游世界……我由衷的为他已经实现其一而高兴。但是,那年秋天,他的生活究竟发生了什么,我没好问……

是谁这么说过 海子

要走了 要到处看看

我们曾在这儿坐过

——海子《海子小夜曲》

1989年4月初,我毕业后第一次回北京。安顿停当,第一时间打电话到校刊编辑部。接电话的是吴霖老师,他低沉地说:小查,前几天刚刚……

从此,我与校刊没了联系……

我想起小查老师给我的勉励,或者说我们的共勉,但我始终不明白,山海关纵身一跃,他是屈服于环境和自我中劣质的败臣?还是战胜了环境与自我的王者?

我想问问小查老师,说好的后会有期呢?

如今,小查早已经成为诗坛“封神榜”上的海子。每读到他的诗,每看到悼念他的文字,我的思绪常在海子和小查之间穿梭。有时候,还会在脑海中勾画一个平凡的海子——

假如,他没有了“面朝大海,春暖花开”的激昂,只关心水果和蔬菜。勉勉强强评个教授,面对坐的稀稀拉拉的教室,讲授枯燥乏味的法学……不知道小查老师能不能接受这样的自己?假如,今天的海子,父慈子孝,兄良弟悌,夫和妻柔,含饴弄孙,坐在小酒馆,听着电视机里慷慨激昂的朗诵:

从明天起,和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

——海子《面朝大海春暖花开》

然后,一仰头干杯,露出满脸不屑:“切,谁还没有年少轻狂?”不知道,他的拥趸们能不能接受这样的海子?

春天,十个海子全部复活,复活在人们的纪念中。每个“海迷”心中都有一个海子,每个海子各不相同。但,那只是别人心中的海子。

我想知道,小查心中,又有一个什么样的海子呢?

李喜春