一唱三叹九艺高

——我的文友郭志清

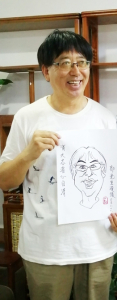

初见郭志清先生,我就被震倒了。

上世纪九十年代初,在一次新闻界、文学界的聚会上,但见一位风衣飘飘、长发披散的先生,器宇轩昂,高步阔论。前不见面容,蛤蟆眼镜和头发几乎遮了多半个脸;后不见脖子,浓密的长发散乱地顺滑而下,及过衣领。更乍眼的是,豆色风衣扣子也不系,腰带也不打结,就那么耷拉在地上,经过处,呼呼地带起一阵风。当下就觉得这个看上去仙风道骨的家伙不靠谱——夸夸其谈,骚气十足,天下都懂,八面玲珑。赶快敬而远之。

后来陆陆续续的机缘,又见过几回。渐渐觉得他的骚躁气是被我的想象放大了的。他的夸夸其谈,其实是信息灵通,才气压不住,口才又太好,在普通人眼里的普通素材经由他的转化,立马化腐朽为神奇,化寡淡为有趣;他的大眼睛里,既有机敏灵动,也充满了真诚务实。帮人实在,就像他的老家武乡太行山的石头,梆梆硬朗,一诺千金,掷地有声。而他天生的幽默,总能把个人忧虑、社会焦虑、心中块垒化于无形,仿佛时时处处都埋藏着机锋,一不小心就抖落几个包袱,给众人带来开心和快乐。一场小聚下来,虽然“道路是曲折的”,但是“前途是光明的”,各有心思的人,都多多少少找到了问题的方案或启示,从“山重水复疑无路”的懵懂,走出“柳暗花明又一村”的轻松。自认为笑点比较低的我,在他和戏剧梅花奖获得者武凌云的二人脱口秀节目现场,笑弯了腰,笑得流了半天泪。不用有彩排,太逗了。而他拿手的经典歌曲《石榴树》,也是常唱常新,百听不厌。包括老外的男女老少,一律喜不自禁,鼓掌大笑。

郭志清先生的举重若轻,可能得益于他青年时代经历的苦难。瘦弱之肩扛过麻袋、破旧单车跑过广告。人情冷暖、世态炎凉、白眼黑眼、白脸红脸都见过了,难能可贵的是,他保持了一颗悲悯之心、善良之心和童心诗心,容颜随着岁月会变,而吃苦耐劳、热爱生活、助人为乐、爱岗敬业等优秀的品质,没有变。他以太原市粮食系统第二名的优异成绩,上了电大(中央广播电视大学),驶上知识改变命运的快车道。此后,数次辗转于几家央媒,如今是位列19家重点央媒之一的《中国文化报》山西记者站站长。

他常常检讨自己:“郭某人生的每一点进步和成就,都是领导和弟兄们关心的结果;郭某人生的每一点不足和缺憾,都是我个人努力不够。”他也常常夸赞别人:“你的优点是低调,缺点是太低调。”于是大家不禁莞尔,或捧腹大笑,也记住了他的善意、谦逊、加持和幽默。

真正让我刮目相看的,是2016年他的文集《半生半叹》(三晋出版社出版)研讨会。

郭志清的诚恳和真实,在《自序》中一览无余。对过往从文之路,没有修饰美化,忠于历史的记录。而为什么叫“半生半叹”呢?他的总结是:这半生真是比较失败,生活上一塌糊涂,事业上一无是处,工作上潦潦草草。愧对早年的理想。

这是他对自己的不满,当然也是他的谦辞。其时,各路硕儒贤达、文朋诗友、俊男靓女相聚于省城太原的“天街小雨”,琳琅满目,蔚为大观。他们谈文论人,知人论世,弦歌往事,深情诵读,不亦乐乎。大家尤其提到了郭志清的诗歌名句“酒是梦乡里的一把吉他”和“爱上你就像爱上了毒品”等,表达了他纯粹唯美的诗学追求。

我在随后的微博中,写下了这样的段子和一首特别的打油诗《一·半》——读郭志清文集《半生半叹》有感:

连日来,沉浸在参加郭志清文集《半生半叹》研讨会的氛围中不能自拔。反复拜读体悟,回望交往点滴,有感而发,欲一吐为快。无奈作为一名有点文艺情结的新闻人,不敢以诗会友,妄下评论,也不甘简讯了之,八股应对,遂以中庸文体“打油诗”一知半解、一抒胸臆、一解块垒。不知妥否?

一蓑烟雨半乡愁,一世情怀半世求。

一朵玫瑰半宿梦,一缕长发半遮书。

一副铁肩半自问,一纸命运半春秋。

一辆单车半只铃,一行诗意半抖擞。

一把吉他半壶酒,一句二哥半身酥。

一代名媛半中西,一生挚爱半粒毒。

一众文朋半惆怅,一副侠骨半肠柔。

一席挚语半幽默,一言九鼎半命酬。

一躯真爱半红尘,一炉纯钢半雕铸。

一张满弓半生逾,一锅沸水半当午。

一路走来半文武,一心无愧半仙游。

一腔虔诚半声叹,一夜无眠半糊涂。

值得一提的是,这首诗后来被迪拜新闻网和《山西农民报》两家风格极端不同的媒体刊登,不同的受众共同欣赏分享,深可玩味。而在微博上,这个纯文字的内容阅读数也将近七千。这也属于以情动情之作吧。

郭志清先生文胆过人,惜才爱才。山西首部典藏级人文历史巨著《大地上的山西》即将问世时,我写过一篇激动难耐、历时两月有余的评论,全面、高度地评价了这部作品。他多次协调编辑部领导,不遗余力推荐这部巨著及我的评论,终于在《大地上的山西》面世之际,在主要版面重磅刊登,也是对中华优秀文化传播的一次鼎力举荐。而他,在创作的道路上,一骑绝尘,纪念当代诗歌图腾人物海子的组诗《今夜,我也在德令哈》在媒体刊发后,引起热议和关注,不仅收入了海子纪念馆,并应青海省德令哈市委书记邀请,即将参加德令哈海子诗歌节。

郭志清先生书生意气,豪侠仗义。我常常在不同场合的小聚中,见到他形形色色的故旧。有身怀绝技的,有远方归来的,有辉煌不再的,有“位卑未敢忘忧国”的,也有落魄求助的,他都悉数关怀有加,不仅自己热情接待,还叫上朋友出谋划策。或分享成功喜悦,或锦上添花,或雪中送炭,或希冀转机。他是能有一分热、不发半道光的古道热肠。每每想到这里,我都为最初对他的不良印象而心生愧疚。人不可貌相啊。

郭志清先生最大的作品,其实不是文学,也不是新闻,而是女儿郭梦娇。郭梦娇是从太原“学渣”逆袭到常青藤大学学霸的典型代表,是美国宾夕法尼亚大学的教育心理学博士。她本来有机会留校,但偏偏要自己创业,把自己苦心孤诣总结摸索的学问之道、进阶之术想传授给更多的祖国的孩子们,于是后来回到了国内,在特区深圳从事教育培训。我见证过若干次郭梦娇在国内包括太原教学的场景,被她的教育理念、情怀和新颖的方法深深打动,看到孩子们从开悟到热爱学习的情形,以及与郭梦娇这个小小导师发自肺腑地深情相拥,不禁潸然泪下。此时,郭志清先生也是尽力压抑自己激动的心情,在现场招呼。他知道,以心点燃心,点亮下一代的梦,才是文学的力量,更是新时代文化人的使命和担当。

有句老话叫艺不压身。郭志清先生的品质如此高洁,而才艺又这么多,一路走来,半生不必半叹,青春何曾老去,姑且称其为“一唱三叹九艺高”。言犹未尽,篇幅所限,就此打住罢。

作者水中亭,本名徐文胜,山西广播电视台编委、高级编辑。全国首家传媒社会学专业委员会创立者、创意书法人。

郭志清,山西榆社人。大学毕业。笔名斯加,诗人。曾主编诗集《如果我爱过》,出版有《半生半叹》文集。现为中国文化报山西记者站站长。

水中亭