诗和远方都让我痛苦且孤独

写诗是一件痛苦的事,尤其是对于像我这样一个执着于对诗歌的热爱却又写不出好诗歌的人来说,痛苦是显而易见的。

诗歌本身是具有禅意的,这一点我确信不疑。当一个诗人的某种情绪产生、膨胀、凝练到一定程度之后,这种情绪会跳跃、会上升、会潜沉,就需要排放、宣泄、倾诉,而他(她)更愿意用或委婉,或含蓄,或叙事,或抒情,或哲理的分行文字的方式来表达一种思想的存在,弘扬真善美,鞭挞假丑恶,这就是诗。但是,这个过程又是何其的艰难,也必定会产生痛苦。

以我为证。每每一个人看书的时候,吃饭的时候,甚至睡觉的时候,也或许是走路的时候,开车的时候,跟人谈论某个话题的时候,突然就会产生一种莫名其妙的来自遥远时空的灵魂拷问,要求你做出回答,而你此时只是着急,感觉所有文字离你而去,留下的只有哑然的痛苦,没有人会救你。有时候,缪斯可怜你、垂青你,给你一些灵感,让你或铺纸执笔,或敲响键盘,写出几句分行文字,而这些句子又分明是不完整的,表达也是有限的,这便让你更增加了痛苦,将自己摁进眼前的苍白,如鲠在喉,不吐不快;无所适从,坐立不安。

写诗也是一件孤独的事。对于一个诗人而言,只有在写诗的时候,他(她)才是完整的、安静的、自由的、快乐的。但这必须是一个人的事,必须是一个人在潜意识中深入思考的事。海德格尔说,思即诗,诗即思。笛卡尔说,我思故我在。语言在运思中成为人的生命诗意栖居场所,人存在着,对人生对社会感受着、领悟着、体验着、思考着,让生命与语言通过思的媒介产生互动,最后形成诗。而这些诗,有情绪的宣泄,有情感的抒发,有生活的感悟,有社会的观照,有时代的审视,有事物的映象,等等,但都是诗人自我思考之后某一种语言方式的构建,这不是大众化的认知表达,而是个体化的独特理解。“何为诗人?”“诗人何为?”“人何为诗?”只有自己清楚,没有人可以替代。

仍然以我为证。我的前两本诗集。其一为《零度左右》,分为五辑,第一辑:高于生命的吟叹;第二辑:近于生活的旁白;第三辑:等于四季的抒情;第四辑:低于爱情的呓语;第五辑:源于心灵的记忆。其二为《时间之上》,分为四辑,第一辑:纪念,或倾诉;第二辑:结束,或开始;第三辑:瞬间,或永恒;第四辑:行走,或栖居。两本诗集,近400首诗,我想大致可以概括为两类,一类所表达的是个体对大自然和生活的内心感受,另一类所抒写的是关于个人存在与社会的表达,而这两类实际上又可以归纳至人的生命状态的表现之中。然而,自己是否表达清楚,读者是否产生共情,不得而知;回过头来看,自己都觉得是自说自话,毫无新意可言。至于是“好诗”还是算不上“诗”,已经没有人去重点关注,包括自己。我写诗,只是在体会当初摆弄文字时一个人一泻如注的淋漓快感,而要想去追求现在读来如品一杯酽茶的意味深长也许就有些汗颜了,而想要博得更多读者认可恐怕就是强人所难了。写诗的路只能一个人自己走。其中的风霜雪雨、酸甜苦辣,都是一个人的。

所以,诗人就是心灵孤独的苦行僧。而诗歌是人类精神生活的灯塔,是人类语言智慧的闪光。诗歌也是人的精神滋补。好的诗歌能抵达人的心灵,能够成为人们的精神归宿,成为人们前行的烛光。这是我倾心成为一个诗人的理由。一个称职的诗人,一首优秀的诗歌,最终要表现的是对人类命运的终极关怀和应有良知,以及博大的爱心、慈善、宽容、同情、悲悯,是对上苍赋予人类的幸福的追求和向往……这是我对诗歌的理解,也是诗人的价值所在,更是诗歌和诗人最终要抵达的远方。一个诗人,总是期待一首新的诗的诞生,更期待张着诗的翅膀抵达远方。远方总有一盏幽暗的或微明的灯火在吸引着他(她)。一个人的旅途中,也许他(她)永远看不到尽头,一直在某种期待中苍凉着、忧郁着、苦闷着、羁绊着、寂寞着,但是他(她)不认命、不绝望、不彷徨、不沉沦、不自暴、不自弃,诗人坚守自己“内心的宗教”,以“救赎”的心态和“舍我其谁”的勇气孤傲前行。这是一种流淌在血液里、融合进骨髓中的品质和精神。而这种品质和精神,也会带来痛苦和孤独。诗人如是,我也如是。

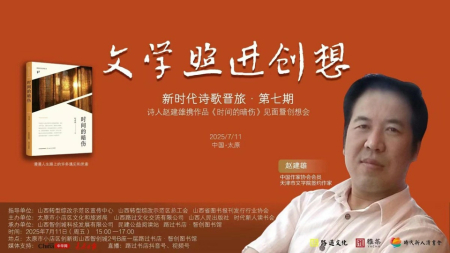

近来,承蒙诸多文友支持与鼓励,我的第三本诗集即将付梓。内心实感诚惶诚恐。思来想去,几经琢磨,将诗集命名为《时间的暗伤》,又将其分为三辑,其一为“凛冽的对视”,其二为“时间的暗伤”,其三为“万物皆化相”。分别从不同的角度,涂鸦市井万象,勾勒人间寻常,对生活中一些繁琐的人事物予以观照,感叹世事无常,时间无情,万事万物每时每刻都在变化,什么都可能因世俗发生,什么都可能随时间逝去,没有哪一个点可以让你找到永恒不变,所以凡人不必过于悲喜,而是应该对视时间,直面尘世,我即为世,世即为我,籍此抚慰世俗凡人之种种念想。诗集整体上以现实主义的观照态度和细腻笔触,以形象的现实性和具体性对当下社会、生活以及人性进行勾勒、反应,有热情的颂扬,有尖锐的针砭,有诚挚的期盼,有委婉的警示。力图体现一种强烈的社会责任感;体现一种鲜明的公民意识、使命意识,以及强烈的生命意识与思辨色彩;体现一种新时代诗人的使命担当。也许,这就是我想追求的诗和远方。成功与否,评判和褒贬交给他人,痛苦和孤独留给自己。

这里,我要说的是,我的第三本诗集《时间的暗伤》,与前两本在语言形式和写作技巧上因此也有所不同,我做了一些善意而大胆的尝试。其一是基本减弱了诗的抒情性、逻辑性而尽可能地冠之以知性的、秩序的冷静叙写,力求更真实地观照社会和生活,体现更多的思辨色彩。其二是用口语化的表述因素比较细腻地对一些繁琐的人事物进行勾勒,籍以纠正当前诗歌中存在的有时过于晦涩的倾向,并试图对当前诗歌表面繁荣其实背后让人感到深刻危机的境况作出一些反思。总之,就是希望诗歌能够语言尽量浅显,意味尽量深长,韵律尽量优美,诗性尽量自然。起码希望我的诗歌是这样的。当然,我也知道,这只是我个人的一点努力而已,中国诗歌目前的大环境庞琐繁杂,流派众多,传统诗、乡土诗、现代诗、先锋诗、实验诗、探索诗、象征派诗,垃圾派诗、下半身诗、梨花体诗、口水诗,甚至晦涩诗、矫情诗、屎尿诗,等等,自我标榜者多,他人冠之以名头者也多,实在非渺小如我者一己之力所能改变的。有此想法并付诸实践,注定也是痛苦而孤独的。

说来说去,感觉有些自我辩护、自我恩赦了。但这里绝对没有自我肯定、自我抬高的意思,我只是想强调,“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中,而行于言。”诗歌的本质是对生命的独特发现与表达,诗人永远不能丧失自己独立而清醒的精神担当。特别是当下,历史的车轮进入了新的时代,诗人的审美情趣、价值观念、人文关怀、社会使命都在发生变化,诗人需要在建构分行文字的时候,用独到而犀利的眼光去审视,用普通但精准的语言去表述,并最后赋予它们广阔而深刻的力量。无论谁写诗,无论写什么诗,这一点应该是不可改变的。只有这样,诗最终才会在可能性的轨道上展开。至于痛苦和孤独,乃是诗人前行路上的两条腿,你必须具备接受它的能力和定力,你别无选择,因为只有它才会引领你走进诗歌,才会引领诗歌抵达远方。

赵建雄