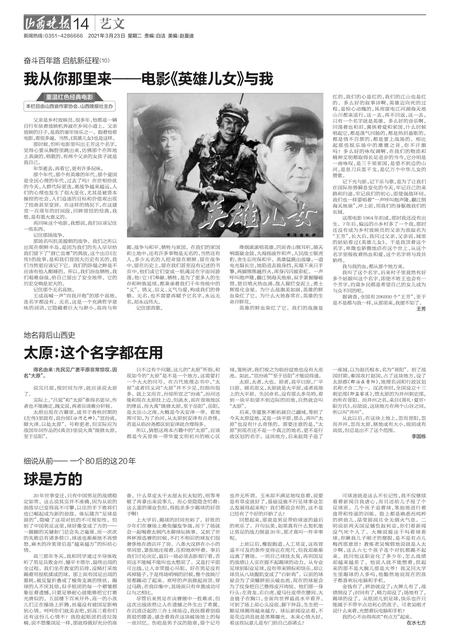

我从你那里来——电影《英雄儿女》与我

父亲是乡村放映员,很多年,他都是一辆自行车驮着放映机奔波在乡间小道上。父亲放映的日子,是我的童年快乐之一。跟着他看电影,看很多遍。当然,《英雄儿女》也是这样。

那时候,怕听电影里叫出王芳这个名字,觉得心要从胸腔里跳出来,仿佛那个在阵地上表演的、唱歌的、有两个父亲的女孩子就是我自己。

年华逝去,再看它,更有许多况味。

那个年代,那个有英雄的年代,那个爱国是全民心理的年代,过去了吗?在世相纷扰的今天,人群代际更迭,离战争越来越远,人们的心理也发生了很大变化,尤其是被资本操控的社会,人们追逐的目标和价值观出现了扭曲甚至变异。在这样的情况下,在这建党一百周年的时间段,回眸曾经的经典,我想,是有重大意义的。

再回味这个电影,我想说,我们应该记住一些东西。

记住那场战争。

那场名叫抗美援朝的战争。我们之所以出现在朝鲜半岛,是因为我们的先人早早给我们留下了“唇亡齿寒”的典故,这个出自《左传》的故事,是和我们晋国大历史有关的,我们当然更应该记下它。我们的卧塌之畔是不应该有他人酣睡的。所以,我们浴血牺牲,我们艰难奋战,给自己留出了安全地带。它的历史交响是宏大的。

记住那个无名高地。

王成高喊一声“向我开炮”的那个高地,连名字都没有。无名,这是一个充满哲学意味的词语,它隐藏着巨大与渺小、高尚与卑鄙、战争与和平、牺牲与家国。在我们的家国和土地中,还有许多事物是无名的,当然还有人,多少无名的人把命留在朝鲜、留在战争中,留在历史上,留在我们甚至没有记述的书页中,他们或它们变成一纸魂灵在宇宙间游荡,他(它)们奉献、牺牲,是为了更多人的生存和种族延续,都秉承着我们千年传统中的“义”。情义、信义、义气与爱,构成我们的骨骼。无名,也不需要再赋予它名字,永远无名,却永远伟大。

记住那首歌。

烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听,晴天响雷敲金鼓,大海扬波作和声,人民战士驱虎豹,舍生忘死保和平。英雄猛跳出战壕,一道电光裂长空,地陷进去独身挡,天塌下来只手擎,两脚熊熊趟烈火,浑身闪闪披彩虹。一声呼叫炮声隆,翻江倒海天地崩,双手紧握爆破筒,怒目喷火热血涌,敌人腐烂变泥土,勇士辉煌化金星。为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它。为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。

英雄的鲜血染红了它。我们的战旗是红的,我们的心是红的,我们的江山也是红的。多么好的叙事诗啊,英雄迈向死的过程,是惊心动魄的,风雨雷电江河湖海天地山川都来送行,这一去,再不回返,这一去,只有一个名字就是英雄。多么好的音乐啊,回荡着血和泪,裹挟着爱和家国,什么时候唱起它,都是荡气回肠的,都是热泪盈眶的,都是情不自禁的,都是要上战场的。相比起那些娱乐场中的靡靡之音,你不汗颜吗?多么好的咏叹调啊,在我们的物质和精神文明都取得长足进步的当今,它分明是一曲咏叹,是三千里家国,是望不到边的山河,是息刀兵罢干戈,是亿万个中华儿女的赞歌。

记下光与影,记下乐与歌,是为了让我们在国际形势瞬息变化的今天,牢记自己的来路和归途,牢记我们的初心,即使强敌环伺,我们也一样要唱着“一声呼叫炮声隆,翻江倒海天地崩”,冲上前,用我们的身躯做我们的长城。

这部电影1964年拍成,那时我还没有出生。7年后,偏远的小乡村多了一个我,那时还没有成为乡村放映员的父亲为我取名为“王芳”,长大后,我问过父亲,父亲说,城里的姑姑看过《英雄儿女》。于是我顶着这个名字,卑微也骄傲地活在这个世上,从这个名字里吸收着热血和爱,这个名字将与我共始终。

我与我的血,都从那个地方来。

我叫了这个名字,后来村子里竟然有好多个姑娘叫这个名字,即使不姓王也会有一个芳字,约莫乡民都是希望自己的女儿成为与众不同的吧。

据调查,全国有296800个“王芳”,至于是不是都与我一样,从那里来,我便不知了。

王芳