府城留锦·岁月成章——太原府城文化

古晋阳城:盛唐风度

晋阳城在唐朝开元前后的世界里,规模建制为人所叹服,有着“跨汾连堞”、三城并举的宏大格局。虽然说晋阳远离西陲,但胡人的驼队却能沿着陆上丝绸之路不远万里而来。在那些胡商的眼里,这里一桥横跨,汾水之上楼船往来、漕运繁忙,盛装少女临水嬉戏;三城层环、东城西隅隔河互峙;绿荫蔽城、街衢宽阔、阁楼连排、屋檐角翘、华光流金;坊里形制划一、渠水纵横、人群熙攘……堪为世界级的城市集群。

幻也?非也!

回到历史现场,晋阳城周长四十二里,东西长十二里,南北长八里。《新唐书》中记载:“汾东曰东城,贞观十一年长史李勣所筑,两城之间有中城,武后所筑,以合东城。汾东地多碱卤,井不堪食,贞观十三年,架汾引晋水入东城以甘民食,谓之晋渠。”李勣开凿了晋渠,从晋水跨汾河引水,穿过西城,造福了东城百姓。另一位长史崔神庆横跨汾河修建城堞,将汾东汾西二城连接起来,可省防御兵数千人,亦使城垣防守调度灵活。

晋阳城最辉煌的一页,得益于一位风流帝王的施政。

开元四年(716年),忠心耿耿的老臣并州长史王浚看到漠北诸族大量南下,多民族杂居虽然显得大唐帝国四夷宾服,万国来朝,但强大繁荣的景象背后隐藏绝大威胁,于是上奏朝廷说:“归降者往往不受军州约束,举井剽掠,闻其逃者已多,与虏声问往来,通传委曲。”次年,新任长使张嘉贞又上书:“突厥九姓新降者,散居太原以北,请宿重兵以镇之。”唐玄宗听从了建议,特下制集兵8万,在太原设天兵军,命张嘉贞为节度大使。

晋阳为唐帝国肇基王业圣地,又是吭首北望的军事重镇。开元十一年(723年),36岁的唐玄宗以修葺唐王室在并宗庙为由,首次巡幸太原。为示隆恩,玄宗命中书令张说下达旨意:赈济孤寡老病及生存不济者,并免太原百姓赋税一年,贫困户免二年,太原起兵将士的后人免五年。功臣中文武才能的子孙业让府县官吏搜集上报朝廷,以备录用。特下《并州置北都制》曰:“我国家以神武圣德,应天受命,龙跃晋水,凤翔太原,建万代之模,为亿兆之主。犹成汤之居毫,有周之兴歧。”太原重改北都建制,亦称“北京”,与长安、洛阳同等规格。

这日,玄宗拜谒了助大唐成就霸业的唐叔虞祠,他拍了拍参天的“周柏”,又摸了摸刻着曾祖李世民《晋祠铭》的石碑(史上首通行书碑,也是现存李世民唯一的手迹)。他睹风物而忧思,大有酬唱应和之意,写下了缅怀高祖、太宗皇帝伟业的激扬文字《起义堂颂》,御书上石,事刻为碑,立于太原府城南街,时名乾阳门街,以资纪念。

晋阳城要“建万代之模”,这片热土又是一番大兴土木,城池又提升一个新的档次……十年之后,玄宗对太原又有了几多眷念情怀,二次巡幸太原。

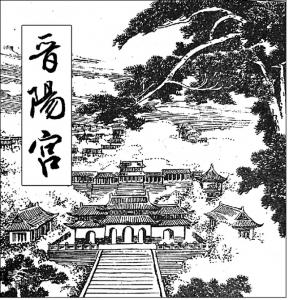

这次,他看了将甘甜晋水跨越汾河引入东城的宏伟浩大的水利工程“晋渠”;又看了可瞻远山、瞰汾河,文人雅士聚集之地的文化地标“汾上阁”;后来到了有“七殿二堂十二院”宫阙的晋阳宫,写下了五言诗《过晋阳宫》:“井邑龙斯跃,城池凤翔馀。林塘犹沛泽,台榭宛旧居……”

“高殿歌台奏管弦”,也许在一个月色溶溶的夜晚,这个颇具音乐才能的皇帝,在晋阳城最高的建筑“飞龙阁”上响起了他的得意之作《霓裳羽衣曲》,这是歌、乐、舞三位一体综合的艺术连缀。霓裳翩翩摇曳出绝美华章的舞者,让皇帝龙颜大悦。他移驾凭栏俯望,汾水璀璨安澜,城郭虹霓映天,他感喟道:华灯绽放于长街,霓裳斗艳于曲巷。方兴未艾,他又命臣下草就《幸北都制》:“西汉高皇,永怀于沛邑;东京数帝,每幸于春陵。岂不远思乔木,无忘敬梓。况境乃近壤,城惟列都,既行幸是常,亦情礼兼遂。”皇恩浩荡,赦免囚犯,免了百姓三年赋税。

这个以政治强势、经济繁茂、文化混血为特征的盛唐,以拔萃的文韬武略把大唐推向了鼎盛,荣光万丈的晋阳早已不再,城市逝去的华彩模样,只有在玄宗帝的《过晋阳宫》中咏唱流传……

卢丰