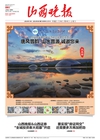

乡土家园——一个摄影家镜头下的传统村落

明长城大同镇重要关隘“得胜堡”

得胜堡位于大同市新荣区堡子湾乡,距大同市区40公里,是长城古堡型村落的典型代表。得胜堡村是第三批中国传统村落、第七批中国历史文化名镇名村。

得胜堡是明长城大同镇重要关隘,自古为联结晋北与内蒙古的主要通道。它是由“一口三堡”,即得胜口和得胜堡、镇羌堡、四城堡组成的古堡群。最初为明嘉靖十八年为抗击蒙古瓦刺、鞑靼部落而建。据明代《武备志》记载:“北东路参将,旧系北路,嘉靖二十八年改设,驻留得胜堡,所属镇羌堡、宏赐堡、镇川堡、镇边堡、镇虏堡、镇河堡六守备。”从这段文字可以看出,上述六守备中的后五个都是“寨内五堡”,全部归得胜堡参将府所管辖,显示了得胜堡的重要位置。

据《大同县志》记载:“得胜堡……堡方二里,高三仞,厚二仞余。嘉靖十八年筑。”据《新荣区文史资料》记载,堡先为土筑,万历二年(1574年)包砖,万历三十二年(1604年)七月进一步扩建。当时,驻军有近3000人。之后随着明朝与蒙古关系的缓和,明朝隆庆五年(1571年),明王朝与蒙古鞑靼部落化敌为友,在得胜堡举行隆重敕封仪式,封蒙古首领俺答汗为顺义王,在得胜口设马市,使这里不仅成了晋北与内蒙古的主要通道,也成了蒙汉进行物资交流和买卖交易的主要场所。这里作为军事要塞的重要性逐渐减弱,人们在此聚居慢慢演变为一座边塞村落。

出于防御考虑,得胜堡只有一个出口——南门。南门外建有瓮城、瓮城外还有月城,形成了三道城门的防御体系。南门砖砌券拱上有十分精巧的砖雕图案,图案下方的墙体里嵌着石匾,匾中央镌刻“保障”两字,侧书“万历丙子秋立”,城门内装饰则非常简单,只有一块阴刻石匾书“得胜”二字。门洞内东西侧墙壁各嵌有石碑一块,西墙碑风化严重,字不可辨,东墙碑字迹清晰完整,为万历三十五年(1607年)八月得胜堡扩修记事碑。

得胜堡平面近方形,堡内以玉皇阁为界,北部为军事区,现已开垦为农田,南部是居民区。堡城中的玉皇阁上部原有两层木楼阁,如今只留下砖砌底座,内为四座拱券形成的十字穹顶结构。底座四面顶部均镶嵌有石匾,南面书“雄藩”、北面书“镇朔”、东面书“护国”、西面书“保民”。堡内道路大体归为“南北方向三大街,东西方向六小巷”。堡内民居大多数是晋北典型的阔院式一进院落。保存较好的有许家院、高家院、孙家院。

四城堡位于得胜堡北0.5公里处,只在东面开有一门,建于明隆庆五年(1571年),是明清时期著名的马市交易市场。堡内没有任何建筑。得胜口和镇羌堡位于得胜堡东北1公里处,得胜口为关口,镇羌堡为堡寨,二者相距仅50米,共同组成了防御关口。镇羌堡为屯兵屯粮的堡寨,现在是一个小村庄。

到民国24年(1935年),随着平绥铁路(今京包铁路)和同丰公路(今208国道)的开通,得胜口彻底失去交通要道和商贸重镇的意义。昔日繁荣的得胜堡如今只剩下断壁残垣,四周城墙的包砖早已无存,只露出厚实的夯土城墙,很多也已残破、崩塌,登临城头让人倍感沧桑和悲凉。

吴根喜