取经传奇——两位文化学者笔下的高僧法显

法显圆寂在荆州

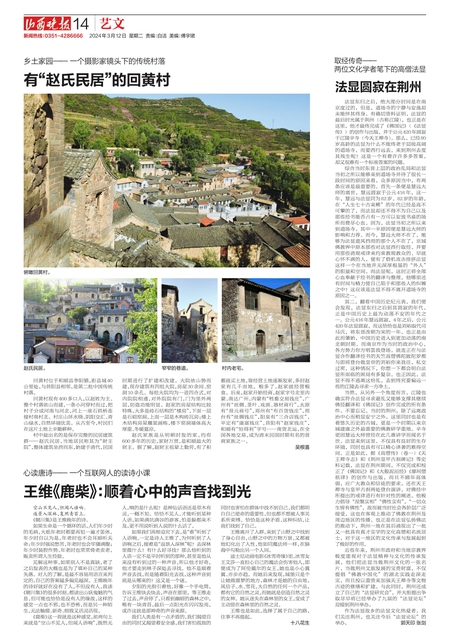

法显东归之后,绝大部分时间是在南京度过的,但是,道场寺的宁静与安逸却未能伴其终身。有确切资料证明,法显的最后时光属于荆州(古称江陵),也正是在这里,他才最终完成了《佛国记》(《法显传》)的创作与出版,并于公元420年圆寂于江陵辛寺(今天王禅寺)。那么,已经80岁高龄的法显为什么不能终老于层级高阔的道场寺,而要西行远去,来到荆州去度其残生呢?这是一个有着许许多多答案,却又很难有一个标准答案的问题。

综合当时东晋上层的政治乱局和法显当初之所以能够来到道场寺并待了很长一段时间的原因来看,众多原因当中,有两条应该是最重要的。首先一条便是慧远大师的离世。慧远圆寂于公元416年,这一年,慧远与法显同为82岁。82岁的年龄,在“人生七十古来稀”的年代已经是高不可攀的了,而法显却还不得不为自己以及那些经书能否占有一方可以安放书桌的场所而费尽心血。因为,法显当初之所以来到道场寺,其中一半原因便是慧远大师的影响和力荐。而今,慧远大师不在了,能够为法显遮风挡雨的那个人不在了,京城佛教界中原本那些对法显西行取经、并要用那些清规戒律来约束教规教众的、早就心怀不满的人,便有了借机攻击排挤法显这样一个在当地并无深厚根基的“外人”的胆量和空间。而法显呢,这时正将全部心血奉献于经书的翻译与整理,他哪里还有时间与精力使自己陷于和那些人的纠缠之中?这应该是法显不得不离开道场寺的原因之一。

其二,翻看中国历史纪元表,我们便会发现,法显东归之后到其圆寂的年代,正是中国历史上最为动荡不安的年代之一。公元416年慧远圆寂,4年之后,公元420年法显圆寂,而这恰恰也是刘裕取代司马氏,将东晋改朝为宋的一年。也正是由此而肇始,中国历史进入到更加动荡的南北朝时期。而南京作为当时的政治中心,各方势力你方唱罢我登场,就连正在与法显合作翻译经书的天竺高僧佛陀跋陀罗都与即将登台做皇帝的刘裕你来我往,私交过密。这种情况下,你想一下都会明白法显所面临的困局有多复杂。也正因此,法显不得不逃离这纷乱,去到终究要偏远一些的江陵去寻求一方净土。

当然,从另外一个角度而言,江陵也确实符合法显寻求避乱又能够支撑其继续佛经翻译和《佛国记》创作完成的所有条件。不要忘记,当时的荆州,除了远离政治中心而稍显安宁之外,这里同时也是有着悠久历史的古城,更是一个时期以来京城建康之外最重要的佛教研学重地。辛寺更因慧远大师曾经在此几番讲学而闻名于世。法显来到这里,不仅具有良好的生存环境,同时也具有可以精心译著的难得空间。正是如此,据《高僧传》(卷一)《天王禅寺志》和《荆州皇甲古刹碑记》等史料记载,法显在荆州期间,不仅完成和校正了《佛国记》和《大般泥洹经》《摩珂僧祇律》的创作与出版,而且不顾年高体弱,应广大教众和信徒的要求,还在天王禅寺与皇甲古刹两处登台演讲,对佛经中所提出的戒律进行有针对性的阐述。他极力倡导“涅槃实相”“佛性实有”,“一切众生皆有佛性”,故而被当时社会各阶层广泛接受,这也在客观上推动了佛教在荆州及周边地区的传播。也正是在法显弘扬佛法的推动下,荆州一地在其后涌现出了一批又一批具有真才实学的文化高僧和名流居士,对于这一地区的文化传承与发展起到了极好的作用。

近些年来,荆州市政府和当地宗教界极度重视对于法显精神与文化的传承发展,他们把法显当做荆州文化的一张名片,当做荆州文旅发展的宝贵财富,不仅提倡“佛教中国化”的湖北实践走深走实,而且投以重资来加强天王禅寺等文物古迹的修缮和扩建。与此同时,荆州还成立了自己的“法显研究会”,并大胆提出争取尽早将已经举办了九届的“法显论坛”迎接到荆州举办。

作为法显故乡的法显文化热爱者,我们关注荆州,也关注今后“法显论坛”的举办。

郭天印 张剑