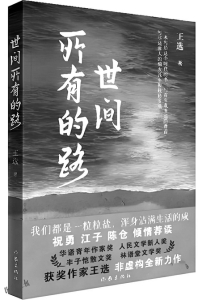

来路和去路终究是殊途同归的一条路,《世间所有的路》节选——

挣扎过的我又回到了秦岭

《世间所有的路》王选著 作家出版社

该书是一部非虚构作品集,以作者自身经历(时间)为纬线,以他人境遇(空间)为经线,每章围绕一个主题,编织出了一个人的如水流年图和一群人的困顿失措图。而这每一章作品都置身于人的命运之路、生存之路和未知之路。出路、前路、陌路、歧路、狭路、悲路、筚路……世间所有的路,皆是人生之路。整部作品以自身关照他人,以悲悯之情写苍生之苦、之涩和之韧,既是一个人的日常经历,也是一代人的时代烙印和命运踪迹。

我说的秦岭,不是山,是个小镇。为什么叫秦岭?好像是解放以后的事吧,我看过介绍,但忘了。

2011年春天,我辞掉了第一份工作,一个在我所在城市的媒体当记者的行当。说不好吧,还行,同事多是刚毕业的屌丝群体,聚在一起,吃喝游逛,没有理想,没有未来,没有房子,没有爱情,更没有什么热水和空调,我们寄居在城中村,然后在城市的大街小巷跑出跑进,寻觅着所谓的新闻。日子就这么匆匆过了四年,也不错,天是蓝的,风是绿的,后青春的尾巴是透明的。说好吧,也未必多好,在那里,有人自嘲道,“女人当男人用,男人当驴用”也并非言过其实。此外,人还被分成三六九等(薪资待遇),什么正式的、招聘的、全额的、差额的、台聘的、部聘的,根据有无正式编制、工作期限、学历等,再用绩效考核,把工资档次拉开。

我是一名普通师范生,大专文凭,无疑,是部门聘用,加之工作年限短,只能领到最低工资,可问题是我并不比其他人干得少。当然,各种福利,也是最低档。当正式员工领着一沓钱蘸着唾沫数的时候,我正为交过房租是喝东南风还是西北风而犯愁。于是觉得不公,感到拥有一份正式工作的必要性和迫切性。

那时候,我就决定了参加事业单位考试。可问题是我们是“3+2”大专生,后娘养的,无法报名,不能考试。后来,我同学串联到一起,去政府上访了几次,换来了考试机会。我搭上便车,参加了考试。第一年,没考上。不过当时也实在没有下多少功夫。一本书临到考前,粗略翻了翻。临时抱佛脚,佛脚早已无影无踪。不过当时抱的是,考上更好,考不上,至少还有混饭吃的地方。

第二年,也就是2010年,考上了。当时,看着同学一个个前赴后继,跟敢死队一样,踏进了体制,我也略有焦急,加之对某种不公深有体会,到后来,也不喜欢某些人事,有了赶快逃离的心态。

我是一边上班,一边复习的。采访任务重,颇为忙碌,早上六点醒来,看两小时书,再去上班。中午,自己胡日鬼一顿饭,吃毕,赶忙翻几页书。晚上,八点到十二点,再看四个小时。如此日复一日,整整一月。复习的书有《教育学》《心理学》《教育心理学》,还有教育法规。我最反感的就是《教育心理学》,那些定律、现象、人名、观点、著作,实在看得人反胃、排斥。我把这几本书从头到尾看了很多遍,抄了两本笔记,还做了一堆试卷。真是铁了心。初三参加完中考以后,我就再未如此点灯熬油学过了。到最后,把几本平展展的书都翻胀了,虚哄哄一堆。不过比起我那些同学,也不算什么。他们有的把书翻成了破烂,更有甚者,几乎能把整本书背下来。

笔试结束,成绩尚可,面试,好像是第二名。反正上台一堆谝,大话、空话、套话一堆,评委们只要被说服,就行了,他们要的就是那套东西。毕竟我当过几年记者,场面也算见过一些,面试自然不在话下。

然后就是分配了。我们“3+2”师范生,从比我高一届开始,就考试了,不过当时仅是形式,绝大多数师兄师姐通过了考试,分配到各地当乡村小学教师去了,除非个别没笊捞的,混迹于社会,隐没于体制外的江湖中。分配是大事,一辈子,就被那张纸“判刑”了。分得好,在城郊,或交通便利的乡镇(进城是不可能的,按政策,我们这一届,全部下乡,城里一个不留)。分不好,在偏远的深山老林,连个班车也没有。进趟城,得两三个小时。没几年,估计就成了“野人”,说不准还成了光棍汉。所以,远近,对一个人的命运意味着什么,不言而喻。于是,分配,这个时候就需要各显其能。怎么分?往哪里分?谁远谁近?里面有很多门道,说白了,就是后门。

当时,我也备了“东西”,背在黑包里,提着打印出来的个人简历和文学作品,三番五次找某领导。这领导是我一个亲戚的朋友。亲戚给打了招呼。当然,领导很忙,见面真难,一而再,再而三,最后终于见了人,他收下了我的简历和作品,拒绝了我的“东西”。我硬塞,他不要,几番推诿,他装出一副生气的样子,无奈之下,我只好拎起东西,出门时,他说,好好干,小伙子,好好干。我云里雾里,没搞清他让我好好干什么。他又说:你去吧,我知道了。我背着沉甸甸的东西,出了办公室,心里发虚,毕竟他没有收任何我的东西,他帮,是人情,不帮,是本分。一会儿又安慰自己,他说知道了,意思是这事他答应了。再说我给他放了一堆我的文学作品,我文章写那么好,我才情万丈,文思泉涌,提笔有神,下笔成文,他总得重视一个人才、一个笔杆子吧。如此一想,心里踏实了八九分。

我边上班,边等着分配。

就在分配消息出来的上午,亲戚还说,你放心,说好了,就是郊区。可当我下午领到分配单时,傻眼了——秦岭乡。我霎时就蒙了,不是事情说好的吗?不是郊区吗?为什么是秦岭?为什么不是别的乡镇?我旁边,舍友攥着分配单,浑身发抖,正在打电话咒骂那个给他办事的人,因为这几年,为了帮他搞份工作,那人已拿走了他家四五万元,这次分配,那人信誓旦旦说,事已办妥,一定分到郊区。结果,我的小伙伴和我一样糟糕,分到了另外一个偏远乡镇。

我们两个走在春寒料峭的街道,欲哭无泪,无能为力,如丧家之犬,看着狗屁一样黄的太阳,把万物涂抹得肮脏不堪。我们对未来的恐惧像一条河流,已经卷来,我们已被淹没了。我们这群农村出生的孩子,有些事,命中注定,我们曾挣扎过一阵,试图改变前程,但无济于事,结局还是回到那莽莽大山之中。我们走了许久,有些乏了,有气无力地坐在马路边,诅咒着那些人,以泄私愤。

最后,我们一致认为,这是命吧。于是,从那时起,我们就认领了各自的命运,就像在某只手中接过了属于自己的未知的包袱。

很长一段时间,我对那亲戚很有怨言,甚至觉得他耽误了我的前程。后来,我才知道,亲戚压根就没给那个领导说上话,虽然他们十年前曾在一个乡镇当过同事,但十年以后,那个高升的领导早已不念旧情,说虽说到了,但他不尿曾经同事之情了。所以,我那亲戚给他说话,已是高攀不上了。况且,他又没拿分文,事情可以不办。再后来,我听说,那领导因为其他分配之事,拿了别人钱财,但又没有办成,被举报,换了闲职。而他没有收我东西,主要是我送的现金太少,烟酒又那么招摇,不便笑纳,所以拒绝了我。不过,最后,我一直私下偷偷庆幸,幸亏那领导没拿我的血汗钱和烟酒,要不我鸡飞蛋打、人财两空啊。至于我为什么会分配到秦岭,人社部门解释说,这次是属地分配原则,哪里来的,回哪里去。我家是秦岭的,就该回到秦岭去。

于是,如此这般,我回到了秦岭。那个我并不大喜欢的,生我养我的,山大沟深路远的,冬冷夏凉的,浅山半干旱山区。