榆树“三件套”

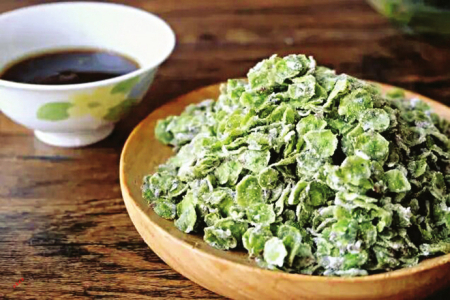

春风吹过华北平原,万物复苏,那些枝头的嫩芽成为了被人惦记的美味。饥馑年代,青黄不接的北方,枝头刚冒头的嫩芽是这段难熬时光的“救命粮”。地里的白蒿、地丁、苜蓿……树上的柳芽、杨树叶、榆钱儿……这其中,榆钱的滋味总是更让人回味。它可以揉进面团烙成榆钱馍,煮成黏稠的榆钱粥,或是焯水凉拌,苦涩中裹着草木的清甜,回甘中藏着千年传承的智慧。

“山有枢,隰有榆”,《诗经·唐风·山有枢》中,榆树已经成为当时晋地非常重要的一种树种,生长于低洼地带的榆树的食用功能虽未明确说明,但也暗含了榆树对先民生存的重要性。到汉代,《神农本草经》将榆白皮列为上品,记载其“主大小便不通,利水道,除邪气”,显然,榆树皮的药用价值已经被人们所认知,张仲景在他的《伤寒杂病论》中提及榆皮配伍可治疗水肿。

几乎也是在同一个历史时期,古阿拉伯医学家迪奥斯科里德斯(公元1世纪)在他的著作中提到,亚历山大地区居民食用榆树嫩叶沙拉,认为其具有利尿作用。

中国的道士们更是将榆树的药用功能发展到了丹药的炼制当中,唐代道教典籍《云笈七签》中,榆树皮被列为炼制“长生丹”的辅料之一,认为其“苦寒之性”可平衡体内“火毒”。

唐代官方颁布的《新修本草》(659年)是世界上首部国家药典,其中明确收录了榆树及其树皮的药用价值。“榆皮:味苦,平。主治水肿,利小便,通关腠,利水道……捣碎,和醋敷疮癣。唐代医药学家孙思邈的《千金要方》《千金翼方》中也有涉及榆树皮的记载:榆树皮研末与酒调服,可治妇人崩漏不止;榆树皮煎汤代茶饮,用于治疗小便涩痛、淋证(类似现代尿路感染)。宋代《本草图经》继承唐代观点,并补充榆树皮有“安神”功效;元代忽思慧《饮膳正要》则首次记载榆钱(果实)的食疗价值,至此,人类对榆树药用价值的认知便基本达到了相当的高度。

人类对本草的认知似乎是基因里的一种本能。不过从生存优先的角度来说,果腹应该是排在第一位的,榆树作为食用的历史应该要比药用更早,考古也证明了这一点。瑞典发现了公元前800年的陶罐中存有炭化榆果实,表明其已有作为储藏食物的用途。

如此看来,人类食用榆树的历史久矣。《齐民要术》中记载榆叶“焯熟拌面食之”。看到这个吃法的时候,北方大多数人应该会觉得很熟悉吧,这跟咱现在吃的拨烂子、馉垒,差不太多哦……到了北魏时期,《齐民要术》记载榆皮可磨粉,然后蒸食的吃法。

隋唐时期,榆钱已发展为成熟的食材,唐代《食疗本草》中记载了一种创新吃法,类似于现在所谓的创新菜——榆叶煮粥。本书的作者孟诜是孙思邈的弟子,也是唐代四大名医之一。孟诜对榆树的描述中,提到榆钱嫩的时候可以做羹,种子可以和面粉一起制成榆仁酱。尤其提到,当时的高昌族喜欢把榆树的嫩皮部分晒干捣成粉末,和酸菜一起吃,不仅味道好,而且能消化积食,对关节水肿等问题也有益处。

不过,随着人类在植物栽培上的发展,以及动物驯化养殖能力的增加,人类食物种类在不断扩容,榆树更多时候是以“救荒食物”的面貌出现在人们的餐桌上。

《汉书·天文志》中有“民食榆皮”应对旱灾的记载。敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代写本《救荒备急方》记载:饥荒时,取榆树老皮削去外层,晒干捣末,每服二钱,温水调下,可缓饥,兼能利气。此方明确将榆树皮作为应急食物,同时强调其“利气”(促进消化)的功效。《本草纲目》记载其可“炒或熬汤”,宋代对榆钱的吃法又有了一种创新菜问世——“鸡蛋炒榆子”。到了明代朱橚写《救荒本草》时,他系统总结了“采叶炸熟、榆钱煮糜、榆皮制面”的榆树“三件套”吃法。

明清两代,衍生出榆钱饭、榆钱糕、榆皮面等数十种吃法,榆树皮经浸泡磨浆后制成的面条,至今仍在华北民间保留着“榆皮捞面”的传统。这种将树皮、嫩叶、果实全株利用的食用方式,使榆树在上世纪四十年代的华北大饥荒中,成为支撑数百万人口生存的关键食物链。

随着现代农业的发展,榆树逐渐淡出日常餐桌,但其独特的食用价值仍被现代营养学不断验证:榆钱含抑制糖尿病的酚类物质,榆皮多糖具有药用开发潜力。这种从“救命粮”到功能性食材的演变,恰似一部浓缩的中华饮食文明史诗,见证着自然馈赠与人类智慧的千年对话。

山西晚报记者 李雅丽