马家洼村的那条路

记得7月中旬在临县碛口镇马家洼村采访时,车子在山间小路上盘旋。一会儿深入林海,看层林尽染,一会儿倚靠悬崖峭壁,看云舒云卷,风景宜人。

然而,欣赏美景的心情,被颠簸的道路冲击得荡然无存,狭窄弯曲的道路不时把人的心提到嗓子眼。历经了半个小时的蜿蜒曲折,车子终于到达山顶马家洼村。

村委会主任马新荣的欢迎方式比较独特,他请村民用三轮车给我们送来一桶水。这就是我们两天的生活用水,虽然只是一桶水,但在马家洼村,由于道路难行,这就是最高待客礼遇。

“现在当务之急就是要把路修通,路修好了,一切都会好起来。”马新荣满脸坚定。

在马家洼村有一条“断头路”,纠结着村民的心。马家洼村的东西两头被这条“断头路”硬生生地分离好多年。

村里没有小卖部,镇上的流动售货车每个月来村里两次。可是由于“断头路”的阻隔,售货车只能在村西头售卖,过不去村东头。东面的村民,年轻人可以跳过断头路买东西,上了年纪的人,买生活用品困难重重。

“作为村长,东面的村民过着如此不便的生活,我很内疚。修好路,让村里的道路贯通,我必须做到,我责无旁贷。”马新荣挑起了这副重担。

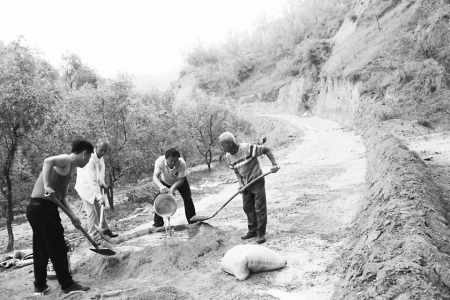

每天,天刚蒙蒙亮,马新荣就带着七八位村民去修路。虽然,现在有了三轮车、拖拉机这些现代化工具,但是想在山上修一条路,依旧很艰难。

大山里天气变化快,刚才还是晴空万里,转眼就是小雨淅沥。马新荣和大伙儿经常是一会儿一身土,一会儿一身泥。

“刚开始还承诺给大家一些补助,但是村里财政困难,也没兑现。好些村民都是义务来修路,不图回报,只是为了能让大家生活环境好一点。修路的人雨里泥里,都无怨无悔。”马新荣充满了感激。

新修的这条小路,直通到绕村公路上,可以实现整村道路循环畅通。经过村民两年多努力,去年7月,土路硬化工作基本完成。

可是,资金链出现问题,水泥硬化需要近20万元,村里账上只有4万元。有了路,村民却高兴不起来,因为这是一条建在黄土地基上的路。大家清楚,雨季到来,一场大雨,这条路将被冲刷得无影无踪,一切努力将付之东流,只有尽快硬化道路,才能保住这条路。

山西传媒学院驻村第一书记胡超峰着了急,怎么办?思前想后,决定众筹。“那段时间,我和同事宋立功像着了魔,朋友圈里、社交群、抖音上,四处发布求援信息,我们甚至还拍了纪录片。短短一个月就收到近5万元的筑路费。”胡超峰开心极了,今年7月初水泥硬化工作顺利进行。

众筹信息一发布,马全荣第一个到村委会捐了款。不仅如此,修路占了老马家两亩口粮田,老马二话没说,立刻让了出来,没要一分钱补偿款。村里给的400元扶贫款,老马也全部用在了修路上。

68岁的马全荣是一名乡村教师,村里大多数人都是他的学生。“我是土生土长的马家洼人,我对马家洼有感情,别说是土地和金钱,就是我这一把老骨头都是马家洼的。”采访时,马全荣的这番话,令记者动容。

从马家洼村走出的姑娘马玉珍在外地工作多年,如今78岁的马玉珍得知家乡要修路,热心相助。“我们走进当地相关部门寻求资金援助,寻找一切可以帮助马家洼的办法,只要我能做的我都倾尽全力。”马玉珍说道。

8月10日清晨,记者再次踏上这条已经硬化好的小路。村长马新荣和几位村民正在担水、和泥,要补一个坑。“前几天下了场大雨,已硬化还没有干的路段被雨水冲出个坑,我们赶紧补上,要修就修一条好路。”马新荣看着这条路,就像看着自己的孩子那般慈爱。

采访结束时,记者在村委会看到一个泡沫盒子里有几株嫩苗。胡超峰说:“这是我试种的薰衣草苗,试种成功后,将在全村大面积种植。道路修好了,自来水也将顺利引入村民家中,我们要打造马家洼的普罗旺斯,开展农家乐也指日可待。马家洼村脱贫致富的脚步又向前迈了一大步。”

回程的路上,记者仿佛看到漫山遍野的薰衣草盛开着,笑迎游客。

本报记者 姚凡