古装人物画的创新

戴敦邦以擅长画古装人物画著称。天津杨柳青画社曾出版了他与其子合作的《水浒人物一百零八图》。这是画家以传统白描绣像画的形式,为我国古典文学名著作图的新尝试,师古而不泥古,新意甚浓。美术界前辈蔡若虹在画册的《写在〈后记〉之后》中赞许地指出:“画家的头脑,和那些重复古人笔墨的‘复制家’是大不相同的。”“这种辩证地对待艺术遗产,才是推陈出新、发扬民族美术传统的正确态度。”

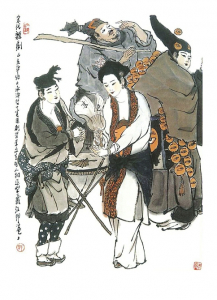

历来的《水浒》人物画,大多把梁山好汉或则画成神将、盖世英雄的模样,或则有所丑化;戴敦邦则“认为梁山的英雄好汉都是平平凡凡的人,是来自民间的英雄”,所以把“精力较多地放在一些名气不大的好汉身上”,描绘了北宋末年一些下层人物的风貌,旨在展现当时的“社会相”。比如时迁,过去一般都画他偷鸡,但画册一改常态,取他夜盗徐宁祖传雁翎圈金甲这个细节,刻画了时迁的机智、勇敢性格。再如宋江,作者没有像以往大多画家那样,把他画成手捧大令的寨主,而是画成郓城押司,正在为丢失晁盖的书信而着急。又如段景住,以前所见的画像较少特色,也可能是被视为“小人物”而草率了事的;戴敦邦却为“金毛犬”花了一番功夫,几易其稿,最后决定借鉴宋代李公麟《五马图》中少数民族牵马伕的形象——鬈发、高鼻、凹眼,亮出了这位英雄的特色。请看他:一肩外露,手执马鞭,气宇轩昂,不正是响当当的一条好汉吗?

施耐庵笔下的《水浒》人物,气貌风韵,各不相同,富有艺术魅力;戴敦邦在作图时,也力求不拘前人绳墨,着意刻画梁山好汉鲜明的性格特征,追求艺术魅力。李逵,我们平时从画集或戏剧舞台上常见的形象,大多是手执板斧、裂眥怒目的凶神恶煞;而戴敦邦却画他远道归来、跪地拜见老娘的场面。蓄须佩刀,威武不减,但一种游子思亲的亲昵感情跃然纸上,读者仿佛可以听到他那粗厚、深沉、近似孩童般的唤娘声。这样的画,有弦外音,味外味,使人神远。再看时迁那一幅,作者大胆地以整幅画面为门框,只画“鼓上蚤”大半个身子,盗得装着雁翎甲的皮匣之后正从梁上飘然而下,一只脚已经跨出门槛,即将隐去;他那机警的眼光,轻盈的步伐,完成重任后得意的神情,被勾勒得活灵活现。王朝闻说:“启发欣赏者相应的脑力活动,给他提供发挥想象和联想的条件,艺术才更有魅力。”(《再读齐白石的画》)《水浒人物一百零八图》的艺术魅力,也正在于此。

明末陈老莲的《水浒叶子》是戴敦邦潜心学习的对象,他曾刻苦地悉数临摹过,但他在借鉴其进行创作的时候,采取了“一躲二学”的办法(一躲,就是在人物造型上力求与之不同;二学,就是汲取其刻画人物神态及线条组织方法),师古而不泥古,做到推陈出新。我们知道,“变形”乃艺术创造的手段之一。老莲的人物画“变形”甚烈,自有其风格。戴敦邦是在现实的基础上,借鉴陈老莲的“变形”技艺。如他画的武松,为了表现“打虎英雄”的气概,显示他的“大力”,也作了夸张的变形,肩膀特别宽,手脚格外大。这种适度的变形,颇得“气韵兼力”之妙。

中国画是很讲究线条的表现力的,而白描绣像更是线条的艺术。戴敦邦在学习传统的线条组织方法,刻画人物方面,也作了探索:一丈青扈三娘所穿的裙服和所使的绳索,经画家用柔和的线条一勾,显得那样轻盈,质感又是那么强烈,巾帼英雄的风貌顿时展现出来。安道全,画家用笔凝重,线条硬朗、古朴,颇能体现这位“神医”的老成持重、稳妥可靠。勾画花和尚鲁智深的线条,则刚劲有力,如同掷地有声的铁丝,具有“力透纸背”之感。当然,我们也应当指出:同《水浒叶子》相比,画册的线条功力尚嫌不足,老莲独具的那种“古拙味”也还欠缺,这是有待于画家继续努力的。

戴敦邦在为水泊梁山全体英雄作图以后,正在研究《红楼梦》,着手创作《红楼人物一百图》,祝愿戴先生的“红楼”比“水浒”新意更浓!

王慎宜/文