梁家庄的“歌唱家”

梁孟华

我的故乡很小,一个小到你使劲打听也很难找到的地方,即使用导航找,也是气死“高德”,难死“百度”,极不容易到达的一个小村子!

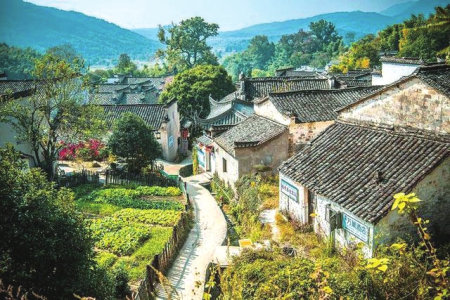

我的村子很偏,向北望是巍巍中条山,向南看是滔滔黄河滩,横亘于芮城县城以西,学张乡政府之东,位于县城直通风陵渡主干道南边的一个二里坡下,距县城西南仅四、五公里之遥,却是全县最后一个吃上自来水,走上水泥路的自然村!

这个自然村因为住户大多数姓梁,故而美其名曰“梁家庄”。

那时,梁家庄很穷很破,像极了一架被人遗弃了的旧钢琴,一条300余米东西走向的巷子犹如静卧的“琴身”,两排富有晋南民居特色的土房子南北相对恰若“琴键”,给村子巷道让出了30余米的距离,以供老乡们推开柴门,日出而作,日落而息,点燃炊烟,以烹五谷,弹奏一百多年来琴声不变的“乡村四季曲”。

梁家庄,没有青山环绕,没有绿水相映,破破烂烂的村小学位于村子正中央,大门对面是一个巨大的泊池,泊池四周杂乱无章地长着一二十棵大柳树,勉强为这个卑微到尘埃里的小村庄增添了几分灵动之气!

站在村东,一眼就能望见村西照壁前几个人蹲在那里晒太阳?那几个人都是谁?谁在咬着谁的耳朵扯着谁的闲篇?都能听得清清楚楚,看得明明白白!梁家庄的确太小了,哪家屋里偷炸油饼,哪家后院劁猪骟马,哪家妯娌反目,哪家婆媳吵架,稍有响动,都是全村直播……

就这么一个“交通基本靠走,通信基本靠吼,治安基本靠狗,劳动基本靠手”的小村庄,生养着200多口老老少少。可以说是鸡犬相闻,人畜共处,马嘶驴叫,好不热闹。那时候的梁家庄,一个字叫“穷”,另一个字叫“苦”。然而,在这面朝黄土背朝天、又穷又苦的生活中,我们的乡亲们,或者说我们村里的年青人们都曾意气风发,人人能唱,个个能吼,这些“土歌唱家”们或是在奋力劳作的田间对牛而歌,或是在夕阳西下扛着犁耙回家的路上与驴共鸣,一声声,白云缭绕;一句句,映红晚霞,或悲壮凄婉,或慷慨动天,无论蒲剧秦腔,无论流行歌曲,总能把乡亲们灰头土脸的郁闷生活唱出一腔子黄土高坡的气势来……

那是一个没有夜生活的年代,是一个没有电视,只有收音机的年代,是一个一年偶尔只能看几场露天电影的年代……但,却是盛产“乡村歌唱家”的年代。我们村的“歌唱家”们都是无师自通的,或者跟着收音机唱,或者是从露天电影里学。什么毛宁的《涛声依旧》;什么董文华的《月亮走,我也走》;什么朱明瑛的《回娘家》;还有什么郑智化的《水手》、迟志强的《狱中泪》、蒋大为的《牡丹之歌》……

常常记得,走在月朗星稀,电影散场的回家路上,一群群意犹未尽、情绪飞扬的农村少年一边讨论着剧情,一边你一句、我一句地大声哼唱着影片《红牡丹》插曲《牡丹之歌》,“啊,啊,啊牡——丹,百花丛中最鲜艳”……尽管人未进村,鬼哭狼嚎的调子早已飞到了村子里!

在以苦为乐的时代,在以唱为荣的岁月里,我们村子的“歌唱家”终于形成了“两大阵营”,东西两派,村西的“歌唱家”以刘明华为主,又名彦彦,我们尊称“彦哥”。“彦哥”独自一人支撑着半壁江山。“彦哥”,留着一头长发,长得白白净净,戴一金丝眼镜,西装革履,风度翩翩,精通板胡演奏,长于民俗演唱,曾供职于蒲剧团,后辗转于乡村婚丧嫁娶的舞台班子。其才华一度驰名小县城,每有赛事登台演出,扎领带,蹬皮鞋,身着白色礼服,极为抢眼,一曲胡松华的《赞歌》震惊全场,音域宽广,声色醇厚,一张嘴,鸟飞云舞,声震长天,把蒙古长调的长和短调的短表现得淋漓尽致,唱得跌宕起伏,百回流转,特别是难度最大的高音结尾部分,啊嗬咿,啊嗬咿,啊嗬咿……硬是唱出了“梁家庄胡松华”的味道来……刘明华,凭着这一首震场子的《赞歌》硬是在梁家庄老少乡亲们中“圈粉”无数,成了梁家庄多年以来“乐坛”的主要代表人物!

当然,村西势力雄厚,村东也不甘示弱,叫板的“高手”叫陈亚赤,小名“歪歪”,我们通常叫“歪哥”。“歪哥”,中等个子,脸盘正,皮肤黑,一年四季戴个鸭舌帽,冬天一袭军大衣,一派“少林扫地僧”的感觉,从小学打拳,似乎没学出个啥样子,但是在通往梁家庄音乐艺术的道路上可谓是“歪得很”。能吃苦,爱钻研,多执着。白天,守在村南几亩黄土地里,摸爬滚打,辛辛苦苦培植果树苗,一片经济林,硬是干出了个企业家;晚上,半夜三更不睡觉,练笛子,拉二胡,吹锁呐,十八般武艺样样学,吱吱哇哇,惊天动地,搅得全村老少挨个骂娘……

当“歪哥”遭到了“全民集体”抵制时,依然没有灰心丧气,而是以一个“梁家庄艺术家”的倔强姿态偷偷地钻到后院深有二十几米的红薯窖里,演绎一出“三更灯火五更鸡,正是苦练唢呐时”的励志壮歌。当然,“歪哥”除了隐藏在深不见底的红薯窖里闭关修炼,出得窖来,写论文,搞科研,给央视、音乐学院写信,一边申请国家非遗,一边专题研究唢呐哨子的制作,在当地也是名声大噪。

在这“两大神”的影响带动下,村西驴吊嗓,村东马长鸣,就连鸡下蛋也是“咯哒咯哒”的民族唱法。全村文艺细胞一下子被熊熊点燃,星星之火,燎原全村。

每当下地回来,寂寞的傍晚时分,三个一群,五个一伙的农村少年们便走出各自的柴门,自发地聚在一起,围着一个收音机收听“每周一歌”。记得有一

年,我家姐夫哥从外地搞回了一台双卡录音机,一下子聚集了全村里大部分文艺青年。村西的刘

明华、村东的“歪歪哥”,还有大哥孟迁、堂兄

天亮、方亮、茂子;小一茬的有二哥孟文、隔壁

红红、对门力强、村西奇红,还有拥军、明娃等

等,我只能挤在这群人的夹缝里看热闹,受熏

陶。他们唱了录,录了唱,什么《我家住在黄土

高坡》《外婆的澎湖湾》,还有什么《党啊,亲爱

的妈妈》《我的中国心》等等,不亦乐乎中早已

忘记了生活中的苦,日子里的穷。

从此,广阔天地,大有唱头,梁家庄早早开启了“全民K歌”模式!

晨起唱,黄昏唱,背着锄头唱,扛着撅把唱,架着辕杆拉着送粪的车子唱……村北犁地的撂一句《乌苏里船歌》,村南播种的吼一嗓《北国之春》,遥相呼应,此起彼伏,像是在切磋,又像是在打擂,似乎梁家庄村广阔田野的每个角落都是我们“乡村歌唱家”的“卡拉OK厅”。

正因为那个时期的农家少年精神是贫困的,但又渴望精神富有。在一拨又一拨“乡土歌唱家”的带动下,喜欢唱歌的越来越多,村东冒一句“昏睡百年,国人渐已醒”;村西便和一声“千里黄河水滔滔,万里长城永不倒”……歌声不仅丰润着一个少年热爱岁月的歌喉,更滋润着一个少年爱国情怀的朴素心灵。

因为有了歌声,乡亲们再苦的生活也有了奔头,就连不苟言笑、经常打我耳光,踢我屁股的爷爷也经常训导我:你看看,对门的力强,多活泼,爱劳动,能干活,出门总是一声大唱……在爷爷眼里,力强就是人家的孩子,学啥啥会,干啥啥成,就连唱歌也是“技压群雄”。在我看来,力强少年顽劣,喜好打架,但头脑聪明,悟性又好,一点就通,一学就会,在我村两位“大神”的点拨下,进展神速,加之天生一副好嗓音,一下就走出了村子,跑到了大队,跻身到了乡政府的舞台上面,在上千人的大会堂里,一首腾格尔的歌为梁家庄也挣了不少脸面。唱得好的还有我村瓦匠姚奇红,奇红长相俊秀帅气,个子挺拔,脸盘方正,干的一手漂亮的瓦匠活。先是跟着别人干,后来是夫妻联袂干,再就是自己包活做老板。少年时期我给奇红打过几天工,看着奇红边干活边唱歌,瓦刀舞的如雪片,斫削砖头如变戏法。一曲《甜蜜蜜》,加速干活的速度,真是瓦刀与砖头起舞,歌声与旋律齐飞……

梁庄村,一下子就火了,方圆八里都知道这里的人们会唱歌,每逢村子有了娶媳妇嫁女子的大事情,乐人班子都喜欢来这里,因为他们只带家伙,只管演奏,这里的“土歌唱家”便会争前恐后雀跃代劳,与其说是一场演奏会,还不如说是一次“梁家庄乡歌”才艺大赛会……

唉,悲可悲,笑可笑,卸去岁月真面目;曲已终,人散尽,宴席杯中茶早凉!当年的“评委”、围观喝彩的父辈们早已作古,台上表演的“梁庄歌唱家”们也已背井离乡远赴他方,昔日繁华的故乡除了换上了城里的水泥钢筋,再也不见昔日故乡的模样!

站在异乡的风中,我流着泪,吹着少年的口哨,哼唱着儿时的乡音小调,轻轻呼唤着:归来吧,故乡的游子;归来吧,梁家庄的“歌唱家”们……

(作者单位:运城公路分局)