古村司徒

丁鹤军

乡关何处是?唯留在梦中。

高邮东乡的司徒村是我的家乡,远离城区,偏居一隅,撤乡并镇后,现为三垛镇的一个自然行政村。名曰司徒,村里的居民却没有姓司徒的。说起村子的历史,相传唐朝时期有复姓司徒的弟兄五人,见这里绿树成荫、碧波荡漾,河汊交错、芦苇丛生,心醉于此,刀耕火种,扎根繁衍生息。我家是村里的单门独姓,祖辈在街面上开了一间铁匠铺,打铁为生。奶奶在司徒生活了一辈子,识文断字,对村里的历史典故了然于胸,常常描述村里“三桥七庙”的胜景。奶奶口中的马等桥、凤凰桥、南板桥,将钟楼寺、财神庙、都天庙、文昌宫、观音庵、土地庙、火帝庙珠联一串,村里商铺林立,熙熙攘攘,一派车水马龙、人气鼎盛的繁华画面。

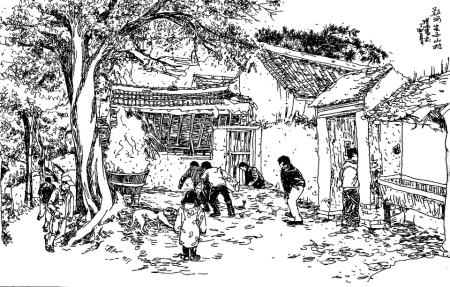

我小的时候,司徒已褪去了兴盛时期的风采,文物古迹尽毁于日本侵华战火。20世纪60年代,司徒与邻镇横泾合并,当时的司徒人民公社迁址到柘垛村,政府搬离,商贾迁徙,古村司徒日渐走向萧瑟和落寞,只有一条老街道和三层楼的大会堂在岁月的烽烟里无声战栗。但村子里有十四个生产队,人口众多,依然保持热热闹闹的景象。陈砖旧瓦无语,长街小巷多情。古老的街道是用一块块古朴的青砖砌成的,自南向北穿越村庄,在岁月的沉淀打磨下,光滑明亮,静默厚重,商铺还保留着一扇一扇的铺板式木门,老家方言叫铺闼子门,流淌着古色古香的韵味。天未发白,卖豆浆的豆腐店冒着袅袅热气,街上的烧饼店也开张营业了,打烧饼有节奏的敲打响声不绝于耳,唤醒了古老村庄的静谧,远远就能听到。上学路过,烧饼店炉火通红,饼香诱人,忍不住驻足停留。司徒的烧饼承载了童年的回忆和乡愁的情愫,回家探亲,母亲总不忘给我带一些“擦酥”烧饼回太原。村里的供销社是附近几个村庄的商业中心,因在外婆家的对面,我经常去闲逛,也曾淘气、调皮地趴在地上,用棍子扒拉柜台下,看有没有顾客滚落下的“钢镚儿”。如今,集市已不存,供销社仍在,但已是破败不堪了,默默地飘摇在风雨中,守望、等待。

大街的南北两端,凤凰桥和马等桥跨越秀丽的司徒汊河,悠悠河水,缓缓流淌,诉说着古村千年的沧桑过往。凤凰桥和马等桥流传着美丽的传说和故事。相传,荡宽河多水深的司徒潭,是块凤凰宝地。孙家滩圩为凤头,偌大的南大圩千顷良田为凤肚,支汊分开的五汊河好似金灿灿的凤尾。村里要挖通南汊河与荷花沟,便于出行走船,工地上的土却挖而复长,风水先生用七十二把大锹,披上蓑衣、戴着斗笠插在工地上,斩断了凤凰头,挖河的工地上,庄上人都看到,水沟里血水遍地。后来,为让当地百姓过上幸福安宁的日子,弥合“凤凰”身首,修建了一座石砖桥,取名凤凰桥。

马等桥,记载着唐朝一代名将薛仁贵的故事。千年前,平辽王一袭白盔白甲跨着战马,途经司徒。千年后的2011年,从司徒走出的农村孩子,因工作调入山西运城。儿时,听多了薛仁贵和马等桥的故事,运城星罗棋布的景点中,我第一站就选择了河津薛仁贵寒窑故居。薛仁贵在家乡司徒留下了匆匆脚印,他的寒窑门口,也留下了司徒子孙的身影,那是穿越时空的情感,横跨千年的交流。马等桥是我们上学、放学的必经之地。桥面是两块长6米、宽4米的青石板,深深浅浅的凹槽流淌着岁月的年轮。人走桥上,船行桥下,站立桥头,年少的我,看河中一叶扁舟,看天边一片晚霞,河是那么宽,梦是那么远,总想什么时候飞出马等桥,飞出司徒,飞到外面的精彩世界……

古老的凤凰桥、马等桥目睹了司徒年轻富饶的姿容,也见证了司徒的荣辱兴衰。时过境迁,昔年的荣光渐渐尘封于昨日历史,曾经的繁华渐渐消逝于时光深处。年轻的劳动力长年务工在外,平日里只有空巢的老人和留守的孩子。村子的外围修筑了宽阔的马路,往日的大街不再是红飞翠舞,人欢马叫,更多的村民迁往城镇,村子里人迹寥寥,清冷寂寞。但遥远的时光深处,依然有一份淡定、从容和镇静。千年风雨剥蚀,沧桑司徒,往事皆成云烟。

时光不老,我们不散;繁华落寞,我陪你落日流年。1990年的春天,我从军入伍告别司徒,弹指匆匆三十余年,但始终没有走出司徒的怀抱、司徒的影子。古桥流水人家,老树水田青虾,都是记忆,思乡的我,远远在天涯……(本文选自丁鹤军散文集《高城望断》)

(作者单位:省公路局)