父亲和他的土地

李文晓

土地下放后,我家有五块地,分别是东沟三亩半,马房崖一亩半,西沟两亩半,老果园九分,门前三分。集体土地承包证上记得分明,一毫一厘也不差。父亲不用看这个小本本,那些数字早已牢牢刻在了心里头。

对于庄稼人来说,虽然还不能说是土地真正的主人,但眼下,想种啥种啥,想咋干咋干,已经让他们放开了手脚,个个喜不自禁,摩拳擦掌,要在这土地上尽心可劲地大干一场了。这也是农民父亲在人生里的最大幸运,因此他常说赶上了好时候。

脚下的这片土地,在父亲眼里,如同作家笔下的稿纸,要写下最精彩的文章,也像画家案上的宣纸,要晕染出最美好的图画。

易经上说,土能生金,父亲把它当成至理名言。一辈子在土地上躬耕不辍,似乎那些在田地里茂盛生长的庄稼苗,和他养育的孩子们一样,心甘情愿为它们奉献,一滴滴汗水洒入田野,土地回报给他的不仅仅是五谷的收获,更多是相互间深厚的情感。

父亲对供奉着的祖宗和各路神仙都极其虔诚,尤其是大门洞里的土地神,每逢年节,必定会上香敬酒,三拜九叩,嘴里念念有词,乞求土地爷保佑风调雨顺,五谷丰登。

父亲深知,全指望土地爷眷顾是靠不住的,庄稼汉还得在地里下力气,吃苦流汗才是根本。

过罢年,刚过“破五”,天气还冷。风像小刀似的割人脸,还直往人的脖子里钻,似乎它也怕冷,要到人的身上取点热量。换了过年的衣服,父亲带着我们开始往麦地里送肥。一家人在正月里干得热火朝天,总被那些穿着新衣,串门走亲戚的人问话:“大正月里也不歇歇?”父亲则顾左右而言它,打发那些人说:“天不早了,赶快的要忙起来”。我们心里有一百个不乐意,也无力改变他的命令。往地里送去一车车的牛粪,并把它打碎成核桃、枣般细碎,然后用铁锨均匀地散撒在即将苏醒的麦田里。

大地解冻,万物复苏,播种的时节到来。节令和农事密切相关,父亲年年都会买来新的“老黄历”,在家翻翻农历,掐掐手指,出去观观天气,看看地块。哪块地种啥,哪样庄稼要轮作倒茬,父亲都是心中有数的。

“以粮为纲”不仅仅是当年国家的农业政策,被缺粮少食年代饿怕了的父亲,心心念念着这个事关全家人肚子的“民生问题”,麦子、玉米、豆子、谷子、红薯,永远是耕作的中心。那时全村都开始种植果树等经济作物了,有的已初见效益。我弄了些果树苗回来,父亲勉强栽在地里。从没弄过果树,又对果树几年后才有收成的远期效益不抱信心,加上投资成本远比种庄稼高,最终都被父亲挖掉又种上了小麦。

囤里有粮,让庄稼人有了心劲,父亲更是下了更大的决心,花了更多的气力在土地上。他常说“庄稼一枝花,全靠粪当家”,他的理论就是,养庄稼、浇地只能靠天等雨,上肥可就全由着自己了。土地和人一样,总是没吃饱过,多上肥才能多打粮。土地诚不欺人,人哄地皮,地哄肚皮。

父亲积攒的农家肥,现在叫有机肥料,对土地好,打的粮食也多。可那时却把我们搞得又苦又累,让我们一个个苦不堪言。面对眼下化肥滥施,土地严重板结,加上环境污染,由土地带来的食品安全问题日益严峻,人们总是抱怨吃不出当年的味道了。人们开始对好多食品心生疑惑,不敢轻易下口了。每当此时,我就怀念起父亲那一代老庄稼人耕作的食物了。

收获季节,小麦要割,玉米要掰,豆角要摘,庄稼人忙得脚不着地,老人小孩全参与,男人女人都出勤。尤其是收麦,真正的“火麦连天,龙口夺食”。父亲把几块麦地都逐一看了再看,他说:“麦熟一晌,蚕老一时”。先收哪,后收哪,排好顺序。镰刀、平车、绳子都样样准备好,麦场里各种工具也一应俱全,放在该放的地方,只待碾麦战役打响,忙而不乱,节奏紧凑,不能让一个环节出问题。

收罢麦,地里麦茬还扎人脚,父亲便带着我们,用宽宽的镢头,一下一下铲平麦茬。他便套上牛,犁开干硬的土地,点种玉米。待玉米收了,赶紧整地,再回茬种上小麦。尽管农谚有“秋倒夏,夏倒秋,三料不顶一料收”的说法,可在父亲心里,地是绝对不能空闲的。而对原麦地,他则一直让其“休养生息”,父亲说地歇足了才有劲,原麦地才有好收成。

父亲的原麦地那是真正的精耕细作,地至少要犁三遍,叫做三耕三耙三耱。头遍用的大翻犁,埋杂草,晒土墒,地还阳。二遍再翻犁,均土质,灭害虫,增地力。三遍小犁浅耕,上层虚,下层实,麦粒好安床。随耕随耙,土块耙碎,杂物除尽,麦苗好扎根。随耙随耱,地绵如毯,虚实正好,麦根扎的稳。

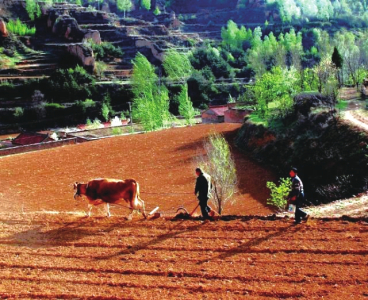

天刚蒙蒙亮,月亮还在西边天上挂着,父亲已经把拉套耕地的牛,喂足了草料,麦麸洒清水,也让牛饮了个肚儿圆。牵出圈,缰绳“8”字形交叉盘在牛角上,一声“哒”,牛便“老马识途”般悠悠走向通往耕地的路。父亲肩头扛着犁,犁杖挑着套绳和耱,一路上,炮杆和耱沿相碰,叮叮当当作响。父亲抽着旱烟袋,一明一灭的微光照出他黑黝黝的脸庞,一丝一缕的轻烟飘过他苍苍白发的头顶,他的咳嗽声和着牛的低吼声,以及父亲脚踏路面,踢去土块或石子发出的声音,汇成唱响在黎明乡间小路上悦耳动听的美妙晨曲。

农人耕地讲究起早贪黑,趁早晚凉快,牛可以多耕地,中午得让牛歇息,躲开最炎热的那段时间。即使在适当时间耕地,也要让牛有缓歇的空。每当这个时候,两头牛并排站在那里,静静反刍着胃里的食物,父亲则躺在坡地上,后脑勺枕着两只手,一条腿搭在另一条腿上,眯着眼,望着西边的天空。刚刚耕过的土地成了他最柔软的睡炕,夕阳照在东崖畔那个老椿树上,余辉把父亲的身子,还有那牛和翻成一道道波浪的土地染上了一层金黄。

土地是农民赖以生存的根基,是农民播种理想,收获希望的田园,可以说,也是农民的命。一辈子与世无争,忠厚实在的父亲,却曾因土地与人发生过争执。对父亲来说,啥都能让,只有土地不能让。寸土必争,他的固执让人难以理解。过去困难时,粮食不够吃时,他借别人一斗,总要多还上一升。磨豆腐那些年,白白送给人家的豆腐也不知多少。他总被人说是个大气的人,别人借农具用坏了,他也从不生气,自己修好便罢,都说他人蔫善,没脾气。

土地,默默无言而又欣欣向荣。春种夏长是它无言的倾诉,秋收冬藏是它有情的回报。父亲和他的土地,一天又一天,一季又一季,在四季的变换中,相拥相依,相惜相存。父亲和他的土地,春风里常对话,夏雨中共缠绵,秋月下尽欢歌,冬雪时同入梦,在年年岁岁的耕耘与收获中,他和土地之间,仿佛你舍不下我,我离不开你,溶成了一体。

父亲很早的时候,既像是随口一说,又像是给我们交待,说“以后就把我埋在东沟那块地里吧”。那时只当听他说说而已。多年后父亲去世安葬选地时,看阴宅的先生把我们家的五块地都看了一遍,最后选的还是父亲说的这块地。

芳草萋萋掩映着的坟丘,静静安卧在东沟这块地的正中间,厚厚的土层隔开了我们和父亲。想起父亲常说,庄稼人一辈子土里刨食,到老了,还是让地给“吃”了。台湾作家余光中的那首诗在心头回响。一方坟墓,阴阳两隔。父亲在里,我们在外。声声呼唤,寂寂无应。那棵老椿树在东崖头默然矗立,风吹枝叶轻轻摇动。空旷的田地上,似乎又见父亲挥鞭吆喝驱牛耕田的影子。定睛细看时,这片土地已经被长满的荒草覆盖了。

父亲,我们至亲至爱的,一生辛勤劳作在土地上的父亲。

(作者单位:平陆县交通运输局)