我是孔乙己

梁孟华

在我年华正好的时刻,也就是在学张中学读初三的时侯,有幸邂逅了孔乙己。

那时青春整十六,年少正轻狂,犹如山凹里冒出来的一棵红高粱!

其实,红高粱并不被乡亲们所看好,因为它没有金黄色麦粒那样的高端奢华和贵气,也没有橙黄玉米那样的营养丰富和大气!那个时候,条件好的吃小麦,也就是白面馍馍;条件差的吃玉米,也就是黄金窝头!高粱嘛,一般只是喂牛喂马喂驴的,人们平常并不多吃,饿急了,才万不得已,极为不屑地拿出来煮碗血红的高粱汤,很艰难地吞咽下去。即使是这样的高粱,我还是一棵被“众高粱”所蔑视的高粱,瘦弱干瘪,见风就倒。那时混迹在同学群中,也算“出类拔萃”,言行惹火!一头乱发上永远扣着一只解放军帽,脸庞上永远架着一副忧国忧民的眼镜,一副弱不禁风的身材永远撑着一身四个兜的蓝色中山装,右上衣兜里永远别着一支廉价钢笔,一双细得无形的麻杆腿永远拖着貌似有高贵灵魂的皮囊,用脚一步三晃地丈量着大地。

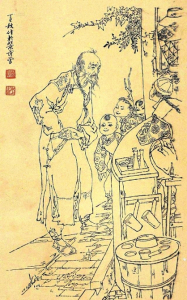

我从来没有想到:我的落拓外形竟然能够和素未谋面的孔乙己先生不谋而合;我生活中的精神气质竟然能够与文学大师作品中的虚拟人物惊人相似!

这不能不感谢两位老师,一位是《孔乙己》的作者,早已作故的文学大家鲁迅先生;另一位是《孔乙己》的讲解者,我的初中语文老师赵力学先生。记得初识孔乙己,那是在1988年的一堂语文课上,窗外梧桐树上几只雀儿有的在跳华儿兹,有的叽叽喳喳在谈一场夏天的恋爱;窗内有的在给女生悄悄递纸条,有的钻在桌子下面偷偷看“琼瑶”,有的肆无忌惮地睡觉打鼾,还有的在窃窃私语!这一切都没影响到力学老师讲“孔乙己分吃茴香豆”一节时的极大热情:他俯下身,弯下腰,细长脖子慢慢扭向身体的右前方,用极其夸张的眼神扫视全班同学后,口中扯着晋南调子:“不多了,不多了,我已经不多了。”然后,很快直起身子瞟一眼课文,再把头摇得像拨浪鼓似地说:“不多不多!多乎哉?不多也。”他那略显沙哑的芮普话拉得格外长,又配上一系列形神兼备的动作,孔乙己被他演绎得活灵活现,如在眼前。顿时,唏嘘声、喝彩声、拍桌子声、脚跺地声、哄堂大笑声穿窗破屋,惊飞了梧桐树上的一对对小伙伴儿们……

从此,同学之间,谁有本好看的文学书籍,好友们便不打招呼地“偷”,明目张胆地抢,美其名曰:“窃书不算偷也”“书,非抢不能读也”……还有,放学以后,大家蹲在寝室的炕上一起就餐时,当三五哥儿们拿着筷子扑向一个酸菜不多的罐头瓶子时,主家迅速拿起菜瓶子,捂住口儿就往炕下跑,边跑边嚷:多乎哉?不多也。后边的人骂着紧追,留下一串串年少轻狂的放肆笑声。因为孔乙己,让我们贫弱苍白的青春面孔上多了几分血丝和红晕,让我们单调的校园生活多了几分戏谑和欢乐!

爱上孔乙己,便是以后的一次作文课上。当时,赵先生让写两篇应用文,一篇是《贺信》,一篇是《寻人启事》。当别的同学抓耳挠腮,苦思冥想的时侯,我却欣喜若狂,总想着不出点风头都对不起自己四个兜的中山装!于是,《贺信》便想到了老师刚讲过的《白毛女》,想到了力学老师在课堂上凄凄惨惨地唱着“北风那个吹,雪花那个飘”的调调,便想为《白毛女》中的喜儿“翻案”。于是,在大春和喜儿的结婚庆典上予以热烈的祝贺。《寻人启事》想到了咸亨酒店的孔乙己,很投机地借用鲁迅先生对孔乙己的肖像特征描写,很偷懒地套用《寻人启事》的模板,不费吹灰之力,一篇与众不同的应用文便应运而生。没想到的是,这两篇短文被赵老师作为范文贴堂以后,在那一届的学生中迅速走红,我也沾了孔乙己先生的光,成了一个“之乎者也”的名人,几年后的毕业留言薄上,同学们对此仍然津津乐道!

成为孔乙己,那是我走入社会讨生活以后!记得小时侯,爸妈经常对我们说,你若不好好学习,将来会吆牛后半截子,也就是鞭打牛屁股,挥镢修地球!于此,我很不服气,我认为我将来是拯救地球的人,而绝不是修理地球的人。

殊不知,九十年代初的一次“科举”,让爸妈对我小时候的预言一语成谶,在千军万马过高考独木桥时,我一不小心被那个叫“孙山”的人一屁股挤下了悲伤逆流的河!当我以范进中举前的标准姿态,匍匐着从河沟里爬出来,拖着湿淋淋的身

子,从梦想回到现实,从学校回到了农村,成为梁家庄村唯一一个穿着四个兜学生装的农民!那时的我,正如孔乙己一样:身材很瘦弱,脸色很青白,眉宇间常夹杂些迷茫和忧伤,一些野草一样的短胡子也不失时机地钻了出来,不讲秩序地爬满我本就尖尖的下巴。穿的虽然是四个兜的学生装,虽然上衣兜里依然别着一支装腔作势的钢笔,可是完全震慑不住昔日的乡亲们;引以傲娇的“四个兜”又脏又破,似乎十多年没洗一样……就这样,当我背着一个锄头完全置身于全村父老乡亲极为怪异的目光下,他们毫不迟疑地开始质疑一个脱下衣服没有膘,伸出手来没有茧,肩不能扛,手不能提的“洋学生”能否当好一个合格的农民!很快,在那吆牛喝马的喧嚣中,在那黄土飞扬,看不到理想,望不到前程,“锄禾日当午,汗滴禾下土”的生活岁月里,我以我真正稀松平常的势力完全证明了群众的眼睛是雪亮的:我很成功地做成了一个失败的农民!这不,一千多年前的陶渊明仅用“种豆南山下,草盛豆苗稀”十个字就把我揶揄的恨不得找个地缝钻进去!

当然,地缝是不能钻的!因为,生活还得继续!不能因为“丁举人”狠狠地掴了我左脸一耳刮子,我右脸也无私地伸出去吧?!我自知,比范进先生弱了那么一点点,没有范老师那若不中举一直考的那份坚韧;但,我自信,比孔乙己先生还强那么一点点,就是这里不留爷,自有留爷处!那时,我及时地审时度势,及时地调整方向,还是那一身学生装,到建筑工地抱砖撂瓦,到打果窑的工地拉沙铲灰,到十字街口摆摊叫卖……彻彻底底地为“十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”的理想拼命。

在倾其所有的尊严为青春买单的日子,那段售卖五毛钱的青春,在走向卖冰棍的路上尤其令人难忘。当时,我们梁庄村里的年轻人自发组织了一个二十几人卖冰棍的“便衣小分队”。一律的红背心、黑裤子、“驴脸鞋”,外加一辆二八自行车的卖冰棍标配。唯独我,依然是四个兜的学生装,裂了口的革皮鞋,混迹其中。每天早上,天刚亮,巷道里的木门们“吱吱呀呀”便相继开启,二十几辆自行车不约而同串成一线,雄赳赳,气昂昂,叮叮当当朝县城出发……

最让人狼狈的一次是,当卖冰棍的业务越来越熟稔,叫卖之声终于能够脱口而出。于是,在一个烈日炙烤的大中午,我兴冲冲地推着车子穿行在大禹渡周青村的几个巷子内,大声叫卖着:冰——棍、冰——棍,西瓜——冰棍……冷不防,从一个高门大户走出一个彪形大汉,怒吼道:你找死咧,大中午的还让人睡觉不……当我“之乎者也”地和他争辩时,他不由分说,放出一条恶狗来,把我撵得跑了二里地,一箱子冰棍化得没了几根。当然,有狗血狼狈的剧情,也有可笑浪漫的段子。

卖冰棍的日子,也是我周游乡村最艰辛、最充实的日子,因为卖冰棍,几乎走遍了芮城的村村寨寨,沟沟壑壑……有意思的是,竟然有一段时间一直推着车子在我妻子的村子里转悠,不是学校大门前叫卖,就是村口打麦场旁兜售,遇到没钱又想吃,哈喇子摔一地的孩子们,自己总是很大方地挑一些快融化了的冰棍送给他们,一送二送,围了一大帮孩子,吓得我捂着冰棍箱子夺路而逃,边逃边嚷:多乎哉?不多也。此后,每每和妻子提起,她说曾记得村口有一个卖冰棍的,经常免费给她妹妹冰棍吃……

此后,幸而我写得一手好字,做得一些拙文,便替公家抄抄书,写写字,爬爬文案,贩卖文字,换一碗饭吃。再加上一些善良、勤奋、努力,赢得业内人士的一致叫好。于是,这只破碗从乡里端到县里,又从县里端到市里,再从市里端到省城,确实因一身的高粱渣子味太重,最后又把这只破碗从省城拿回到运城,走进了所谓的市级机关。初进机关,心里很忐忑,恍若进了咸亨酒店:“掌柜”是一副凶脸孔,“主顾”也没有好声气,真真教人活泼不得……

如今,生活好了起来,每每和文学界的朋友相聚,敢于进大酒店了,敢于进雅间了,也敢于扯着喉咙喊着服务员点单了。但,也许是文化基因里的孔乙己做怪,总是直不起身子提不起腰来,拿着菜单总是指着花生豆一盘盘地点,总是点着酸辣土豆丝一盘盘地上。面对,鸡鸭鱼肉……海鲜等物总是装作一副高深莫测的养生模样,肉食不喜欢,就素的吧!于是,混到今天,除了满身高粱渣子味,还充斥着一身的土豆味……

喜欢孔乙己先生,也许是同病相怜吧,也许他本身就是文学大师鲁迅先生的笔下之物,爱屋及乌也说得过去!在今天这个追梦的时代,文学也开始复苏,并逐渐活泼起来。喜欢写文章的人多了起来,有着有趣灵魂的人也多了起来,河东大地“之乎者也”的声音也多了起来!自从我创办了“我在河之东”文学公众平台以来,面对数万文学铁粉的支持,我时时迷恋其中,深陷其中。总有一群土豪大佬质问我:老梁,写文章能挣钱当饭吃吗?看着问我的人,我随机显出不屑置辩的神气!他们便接着追问,“你怎的连个一房半车也捞不到呢?”我会立刻显出颓唐不安的模样,脸上也立刻笼上了一层灰色,嘴里嘟囔一些“钱总有花完的时侯,物质终究也会灰飞烟灭的,文章和思想却是不会死的”之类的话!

如此,管他哄笑、白眼和鄙视,我邀老孔包间共桌,弄个七荤八素,茴香豆多要几盘,重新温热咸亨酒店那壶世态炎凉的老酒,抓一颗豆丢进嘴里,呷一口麻辣咽肚里……

(作者单位:运城公路分局)