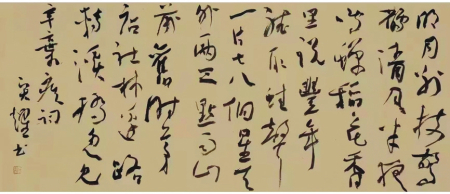

笔墨当随时代

学书无非碑与帖。自唐之后,力推二王,学书者不学晋辙,终被认为是下品,帖学由此相沿成习;清中以来,魏碑汉隶出土渐多,书家眼界为之开阔,一番天地另成,碑学风靡盛行,且有抑帖扬碑者也,康有为《广艺舟双楫》一出,尚碑卑唐之说遂成极致,“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”。成宏耀先生学书路径,大致亦然,自帖入手,浸沐其间,乐而忘返,近来字迹帖中参碑,越发刚劲。

成先生习画在前,学书在后,其早年毕业于专业美术院校。其学书得精,大要在临古人墨迹,临摹古人岂在对临,而在神会,目意所结,一尘不入,似而不似,不容思议。《兰亭集序》摹本多多,冯承素、褚遂良、虞世南、欧阳询、薛绍彭、米芾、俞和、赵孟頫、董其昌、唐寅、祝允明、文徵明、王铎,各临各摹,面貌差异,我见成先生所临,内容一,形态异,而神似之。善学书者,每习一帖,必使笔法章法透入肝膈,每换后帖,又必使心中如无前帖。积力即久,习过诸家之行质,性情无不奔会腕下,虽曰与古为徒,实则自怀杼轴矣。学书未有不从规矩而入,亦未有不从规矩而出,所谓因筌得鱼,得鱼忘筌也。作书必以古人为法,而后能悟生于古法之外也。悟生于古法之外,而后方能自我作古,以立我法。学古人字,期于必到,若至妙处,如会于道,则无愧于古矣。

碑帖之争,实则审美风格之争。碑碣摩崖,则铭石书之流,写书写经,则章程书之流,铭石以宏廓为用,章程以细密为准。帖者,多阴柔和谐之妙;碑者,有阳刚崇高之美。成先生由帖入碑,乃毋庸置疑之举,帖学为大传统,碑学乃小辅助。近代以来,书家面貌多现差异,各具特征,皆因入手不同,于右任、沙孟海帖多于碑,吴昌硕、黄宾虹碑多于帖。成先生书作,一目了然,碑意已多于帖趣。其书铁画银钩,侧峰取势,迅起急转,方意心现,尺幅虽不大,结字也独立,却有超拔气势,粘连笔意,着墨沉酣处,点划峻利,疏密有致,尤其是那一笔拖曳却不拖沓的飞白,灵空而飘逸,挥斥不恣肆,皆碑景上的些许帖韵。夹糅着的几笔中锋意趣,含蓄蕴藉,圆润灵巧,权且帖韵不经意间的流露。

其书平和优柔,温文尔雅,一如他的性格与做派。不见龙跳虎卧、风云转移之篇章,却有四时代谢、不知不觉之妥靠;不见左右缠绕、大小间插之机巧,却有凌空取势、淋漓痛快之变通。笔法尚圆,过圆则弱而无骨,体裁尚方,过方则刚而无韵,笔圆而用方谓之遒,体方而用圆谓之逸,融会贯通,岂在方圆融合、遒逸款洽。笔笔见骨,其性主刚;线线矫健,其趣简古,而其人,彬彬然文静谦和,“字如其人”之悖也。

其书又不乏当代性。“笔墨当随时代”揭示的其实只是一个常识,而“如何随时代”正是所要思索者。石涛有画跋云:“画有南北宗,书有二王法。张融有言:‘不恨臣有二王法,恨二王无臣法。’今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰‘我自用我法’。”时流何以摆脱,羁绊何以挣解,“我自用我法”,足见其自我意识之强烈。笔墨当随时代。作为一个成长期的书家,成先生至少在表现形式上,已具特质。

成先生的职业是汾阳医院的行政干部。书法路上,其早已不是业余水平,中国书法家协会会员之外,目前还任山西省书法家协会理事。对他来说,书法已不仅仅是心理调剂的一剂良方,而是其日常的一大部分。

介子平