“三晋七友”的书法新探索

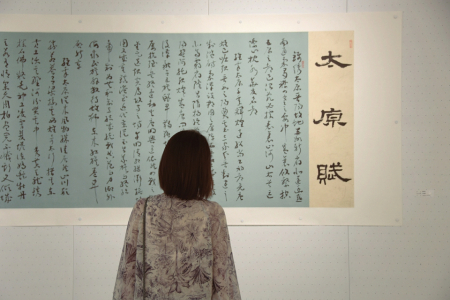

在第十三届书法“国展”、第十一届书法“省展”掀起的山西书法热潮如火如荼之际,在青莲盛开、波光粼粼的汾河岸畔,7月14日,“三晋七友书法展”以神态各异的书貌带观者走进“晋阳书派”的世界。

三晋,自古中华锁钥之地。太行雄奇,文风壮美;汾河畅流,书艺绵长。翻开山西“书法史”,可谓煌煌烨烨。卫瓘书清健出神,卫铄书婉媚清穆,薛稷书瘦劲峭拔,王铎书出神入化,傅山书惊天动地。惟近代以降,祁寯藻、赵铁山、常赞春各主一镇。当代以来,姚奠中、张颔、林鹏号称“晋阳三老”。时至今日,前辈斯逝,后学渐长,其间之断层日益弥漫。此次出展的田树苌、徐树文、刘锁祥、赵社英、张铁锁、张明智、赵国柱,举前贤旗帜,领风气之先,我们不妨美其名曰:三晋七友!

综观其书,三个鲜明的特点是,逾中年已近“人书俱老”,有感怀而知“抱璞守真”,守正气乃得“静笃之美”。山西书法文化的现代化亟须有此等开山立派的灵魂团队,惟斯,“晋阳书派”的雏形与使命即顺理成章矣。

花开七朵,各表数枝。回到展览中,以年龄排序解析。田树苌先生是老大哥,也是业界公认的行草大家。按古称已至耄耋,然察其颜,神采奕奕、精神矍铄。观其书,骨骼朗逸、骨力洞达,毫无倦怠、拖沓之态。其书《张栻·立春偶成》承张旭遗风,得真山真谛,浑厚酣畅、烂漫恣睢,真乃字如其人也。另一大幅《岳飞·满江红·写怀》笔势纵意、腾跃跌宕,鹰望鹏逝,若行云流水、信之自然;徐树文先生以中草见长,笔锋遒媚、草法精熟。其书《王维·钟南山》行气畅达、使转自如,有风神相清之意趣。长达20米的巨幅大草《李白·将进酒》气象宏大、用笔生辣,龙蛇飞动、匹马挥阵如入无人之境;刘锁祥先生是山西书法高等教育的发起人与传薪者,也是国学大家姚奠中先生高足。其书《射有似乎君子》取法高古、庄严正大,得大盂诸鼎篆籀真传,取章门太炎、奠中诸师法度,整幅茂朴灵动、气象醇厚,正合其端严、方正、凛然之貌。另一代表作《仿晋公千古一快》巨幅草书四条屏,匠心独具、气韵贯通,取傅山笔意又不落窠臼,线条醇厚笔断意连,在似与不似之间开辟新气象;赵社英先生是省内成名较早的行草名家,“兰亭奖”“全国展”“中青展”的参展、获奖常客。其书《深心怀抱联》奇峰突起、浪遏飞舟,既似山岛竦峙,又如惊涛拍岸,一切于险中求,结笔复归平静。另一佳作《傅青主诗二首》出手不凡,其施墨枯润相生,执笔方圆相济,把“挥洒不羁、虚极静笃展现得淋漓尽致”;张铁锁先生笔名老铁,观其人觉谦谦君子。窥其隶字规整严密。其简书《曹操·短歌行》取法战国《中山王国铜器铭文》,复取汉简精髓,金石味足、拙稚交织,堪为精品。另一隶书大作《古代山水诗九首》以浓浓的金石籀法融入简书创作中,一改隶书扁平造型,以立势纵向隐祎佛像庄严之态,正大光明,极具感染效果;张明智先生是太原书坛的优秀组织者,也是画家、收藏家。其书《苏轼·定风波》简静明了、巧拙并举,特别强调诗中书意、书中画意,把诗书画的三维空间布局得饶有意趣。另一《曹植·应诏诗》青花素简、丰神朗朗,如清照吟诗、文君沽酒,香远益清;赵国柱先生是报人书法代表,也是山西硬笔书坛的扛鼎者。其书《爱画吐词联》气象宏大、气势开张、布局疏朗,使人有过目不忘之叹,其书二《刘禹锡诗》苔痕阶绿、草色帘青,把魏晋风度与大唐气韵生动地结合到整幅作品中,不施粉黛而六院无色。

“三晋七友书法展”总体启示是:时至今日的中国书法、绝不是孤立、单一的存在,它是诗文、楹联、国画、考古、哲学、教育、出版、博物等的一个完整组合,它又是集时光、时空、时势、时速、时变、时进于一体的中华文化新空间。“三晋七友”书法虽风格迥异,但殊途同归,归于自然意象与三晋大地千年深耕的沃土。

论传承,山西是中国书法文化的发源地之一。我国造字始祖仓颉是临汾市西赵村人,村里现存康熙年间立“仓颉造字处”石碑为证。大同浑源李峪出土的春秋晚期至战国早期三口牺尊、镶嵌狩猎纹豆、鸟兽龙纹壶、交龙纹鼎中已有大量戈、剑、胄等象型文字。“侯马盟书”这一独特的史料是山西在中国文字史、书法史上占据特殊重要地位的鉴证。两晋河东卫家更是中国书法的望族。如此丰富、厚重的文化土壤,有取之不尽、用之不竭的艺术养料。何愁今日“晋阳书派”的崛起与猛醒。明末清初,王铎、傅山的出现,把山西书法重新推到了历史巅峰。我们流淌的文化之血脉是正大、和合、统一、万象的真理,这也是今天“三晋七友”所应遵循、弘扬、创造的“晋阳书派”之路。

论创造,从黄河岸边的西侯度人工打制石器到塔儿山下的陶寺观象台,“三晋文明”浩浩荡荡,生生不息,其根源在创造。著名考古学家苏秉琦先生曾说:“这里在中国文化史上曾是一个最活跃的民族大熔炉,是中国文化总根系中一个重要的直根系。”山西有自己独特的文字学体系,有自己鲜明的碑刻学体系,有自己完整的考古学体系。这些都是山西书法文化万古奔流的“根”。历代山西书家不只在艺术创作上取得开拓性成果,且在书法理论上也出现了开宗立派的代表作。如卫恒的《四体书势》、卫夫人的《笔阵图》、张彦远的《法书要录》、米芾的《海岳名言》、傅山的《散论》,都是中国书法家创作的灯塔。当下的山西书家以史为鉴,取法高古,时新时变,努力在传统与创造中蹚出一条独具“晋文化”特色的现代书法之路。

论境界,历代书家概括甚多。如孙过庭的“平正、险绝”,苏轼的“峥嵘、平淡”,董其昌的“生、熟”,八大山人的“计白当黑”、刘熙载的“不工求工、工求不公”说,这些境界理论在“三晋七友”展品中都有不同程度的体现。我们说,境界,说到底是一个哲学命题,是对立统一的矛盾体,是形而上下的交织战,是道法自然与刻意而为的分水岭。时下的“丑书”“俗书”甚至于“恶书”,其中最缺的恰恰是祖先留下的文化遗产的继承与研究。

新时代有新气象,书法亦然。让我们以振兴“晋阳书派”为己任,博集大成,高掌远跖,抱璞守真,把三晋文化推向一个新高点。

张建勋