大同古城墙厚重历史的光影留痕

——读《大同城墙影像》

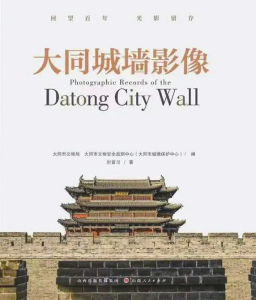

最近得到一本大同市文物局、大同市文物安全监测中心(大同城墙保护中心)与摄影家刘晋川合作出版的摄影画册《大同城墙影像》。该书以珍贵的光影记录了大同的一段历史,读之、赏之、思之,有三点感受。

首先是大体量的直观展现。摄影家刘晋川手持相机,多少年来不知疲倦地在大同古城墙上下及周边东奔西走,拍摄下诸多一砖一瓦的细枝末节,又从万幅图片中精选416幅,历时8年精心修纂呈现在世人面前,把一不留心便转瞬即逝的历史信息留存下来。当我展读这部作品时,自然将原先断断续续、破破烂烂、高高低低而现在是完整统一、有墙有门、有楼有垛的古城墙联系和对照起来,情不自禁地发出“哦,原来如此”的赞叹。我接触的大同很多学者和古城爱好者,都无不深爱也无不受益于这本书,认为作者将许多在民间被口口相传而文字却未必能及的城墙变化的一个个瞬间封存下来,从而具有无可怀疑和辩驳的珍贵史学艺术价值。《大同城墙影像》不单单是一本风光画册,更是大同古城墙厚重历史的光影留痕。大同古城墙在岁月变迁中几经损毁,作者参阅了40多本古今中外相关文献资料,予以补全,包括20世纪二三四十年代所拍摄的城门、城墙、城楼、控军台和瓮城等照片,《重修大同镇城碑记》《修理郡城四门坡吊桥碑记》拓片,抗战时城墙被挖出战壕的图片以及1943年航拍的大同街道全图等,这些都非常珍贵。书中收集的年代最早的照片是1907年由法国汉学家埃玛纽埃尔·爱德华·沙畹所拍摄的,更多的照片则是自己亲自拍摄的大同古城保护作品。作者既是摄影者也是研究者,他对乾楼、雁塔、城门、控军台等都有翔实的论述。值得钦佩的是,摄影家刘晋川本是一名祖籍重庆、生于大同的神经外科大夫,他对第二故乡的大同有如此情怀,也从一个侧面佐证了大同历史文化的恒久魅力。

其次是怀旧情感的寄托。当我打开这本《大同城墙影像》,随着翻页走进大同古城的内部空间,多年前的记忆和情感闸门也被渐渐打开,一些往事和近年来的修复变化朝我奔腾而来。我虽然不是在大同城长大的,但从小去城里走亲戚,长大后曾在大同城跟车跑运输、住粪店拾城粪,使我对古城的各个角落有了确切了解,无论是城东、城北、城南、城西,还是残缺不全的城墙、满是垃圾的城壕(护城河),都曾给我留下真切记忆。20世纪70年代的大同古城墙,就像路边的野草,任人践踏,自生自灭,几乎无人关注。尽管城墙下护城河边长着高高的白杨,白杨之下长着一丛丛的紫穗槐,蚂蚱、蛐蛐、蜻蜓等小精灵蹦跳活跃其间,古城墙上还长着红珊瑚珠子一样的枸杞子,但这些不是我关心的,不如在东城墙外菜园子里劳作的姑妈送我几个肉嘟嘟的西红柿吃着爽口。然而,恢复高考第一年我考上大学,后从基层调干而成了大同古城的居民,但因忙于工作,对古城墙熟视无睹;又过了20年,才对古城墙渐渐产生了“历史文化”意识。而刘晋川这位摄影家,在我为了生存而艰难奋斗、对古城墙一片懵懂时,比我小5岁的他已经有了为之树碑立传的主体意识,这使我不得不深深敬佩他。

再则是彰显军事文化。我因早年分得公产房而先住在北魏皇宫东,次因集资建房而迁居北魏皇宫西,再因房改安置又返回北魏皇宫东,40年来每天骑自行车或乘坐公交车穿越大同古城墙内外,曾来大同参加东城墙落成仪式活动的冯骥才先生说,“生活在大同古城的人们真幸福”,我也感觉到这种幸福。近年来,作为大同历史文化爱好者,我发表了200多篇相关作品,多次攀登古城墙,看到的是修复后的浑然一体的古代军事防御性建筑,逐渐形成了具象化的大同城防概念,与《大同城墙影像》中的一幅幅照片对照,概念更加清晰,也更趋完整。大同城是在辽、金、元旧土城的基础上“因旧土城南之半增筑”的,东西长3里,南北长3.5里。城开四门,上建城楼,城墙四个角各建四座角楼,环城墙建54座望楼、96座窝铺、580个垛口。明代从开工到落成,修大同城整整用了37年,传统文化洋溢于古城的一砖一瓦间,筑城的文化内涵在楼、铺、垛口中均有体现。大同城的地势是西北高,东南低,高差约10米。因西北处于八卦的乾位,所建之乾楼比其他三座角楼要高大且多出一层。光有大城似不完满,后来基于储粮等不同功能,又加修了为主城增彩添色的北小城、东小城、南小城等副城。大同城固若金汤,清朝多尔衮率军围攻大同九个多月,大同城墙巍然屹立。后来清军调红衣大炮攻城,才一朝失陷,大同城墙被报复性地“斩城”五尺。从2008年开始,在明代城墙基础上展开原汁原味的大同古城墙复建,所有的望楼均为木构建筑,墙体均由烧制的城砖垒砌,目的就是保留古城墙遗存原址、原材料、原型制的“原真性”。而这些史实与变迁,都能在这本摄影集中找到实物影像。所以说这本《大同城墙影像》无疑也是大同历史文化的一个难能可贵的旁证。

李生明