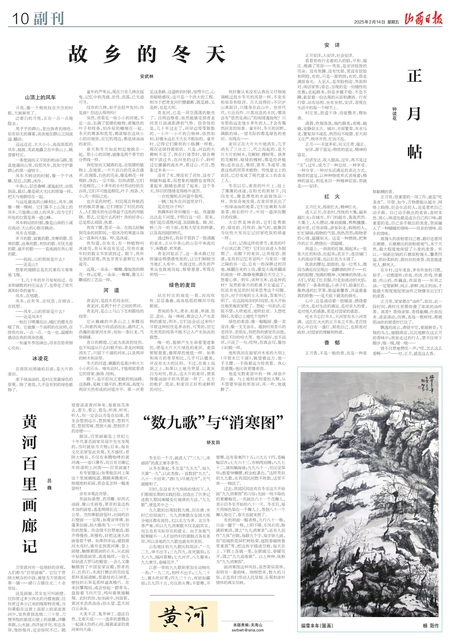

故乡的冬天

山顶上的风车

月亮,像一个剪纸挂在天空的时候,天渐渐亮了。

泛着白的月亮,正在一点一点地隐去。

黑乎乎的群山,显出铁青的颜色。似有似无的薄雾,淡淡地在群山之间流溢、蠕动。

远远近近、大大小小、高高低低的风车,挺拔、英武地矗立在中条山上,眺望着村庄。

一条宽阔而又平坦的柏油马路,笔直地通向山里,而那风车,犹如守护着群山的第一道哨卡。

风车不转动的时候,像一个个冰雕,坚忍,沉默,冰冷。

中条山,层峦叠嶂、逶迤起伏,由低到高,最后,像是硕大无比的厚墙一样,把天与地联结在一起。

与远处最高的山峰相比,风车,倒像一棵一棵树。它们算不上山顶上的风车,只能算山坡上的风车,因为它们所处的位置是第一道山峰。

风车转动的时候,像是山涧的小溪在流动、大山的心脏在跳动。

风车在唱歌。

岁月的歌、寂寞的歌、贫瘠的歌、苦难的歌、沧桑的歌、欢快的歌、无忧无虑的歌、童年的歌……一直流淌在我心里的歌。

——妈妈,山的那面是什么?

——还是山!

想象的翅膀总是在沉重而又艰难地飞翔。

一飞,几十年的岁月匆匆而过。母亲和破败的村庄远去了,也带走了我天真和好奇的童年。

风车,在唱歌。

风车,在欢笑、在叹息、在倾诉、在抚慰。

——风车,山的那面是什么?

——还是风车!

一轮红日喷薄而出,橘红的霞光吞噬了我。它就像一个高明的化妆师,在给我化妆,一点一点、一处一处,温暖和感动在我的周身弥漫。

一如童年参加演出,母亲在给我细心化妆。

冰凌花

在兽医站围墙的后面,是大片的麦田。

麦子绿油油的,是村庄里最绿色的景观。除了麦苗,几乎没有别的绿色植物了。

童年的芦苇丛,现在只有几株在摇曳,记忆中的茂盛、宏伟、浩荡,已无迹可寻。

仅存的几株,似乎在轻声发问:你是谁?你还认得我吗?

突然,我看见一块小小的田地,不足一亩,长满了低矮的植物,黄褐色的叶子和枝条,怕冷似的蜷缩在一起。冬天的萧条和荒芜,都浓缩在这块小小的田地里,在它的周边,都是绿油油的麦田。

春天和冬天如此相近地挨在一起。那小小的田埂,就像是两个季节的分界线一样。

我吃惊而又疑惑的是,在低矮的植物上、在地里,一片片洁白的花朵在盛开、在凋落,白色的花朵,像是棉花一样绵软、净洁,一尘不染。但我清楚,它们不是棉花,二十多年的乡村劳动经验告诉我,它们不可能是棉花,叶子、枝条、大小,无一相似之处。

也许是药材吧。村民现在种植药材的极其普遍,它们增加了村民的收入,人们殷实的生活得益于这些药用植物。那么,它是什么药材?我的好奇心总是那么顽固、执着。

我弯下腰,想采一朵。在指尖轻触到花朵的刹那间,一股冰冷的寒意从指尖一直奔向大脑。呀,是冰凌。

我知道,在东北,有一种植物叫冰凌花,我从来没有见过,但我在童年时的散文书里读到过。眼下,我所见到的景观,我也非常乐意称它为冰凌花。

远观,一朵朵、一瓣瓣,像绽放的棉花一样;近观,一朵朵、一瓣瓣,像玉石雕成的工艺品一样。

河道

青龙河,是故乡的母亲河。

青龙河,是两个村子之间的界河。

青龙河,是山上与山下互相联结的纽带。

它从巍峨的中条山之上奔腾而下,向着西南方向滔滔而去,最终汇入浩瀚的崔家河水库,宛如一条巨龙,气势磅礴。

昔日的辉煌,已成为淡淡的忧伤。也不知道从什么时候开始,青龙河彻底消失了,只留下干涸的河床,以及两岸的树木和杂草。

冬天的河道,裸露的是黄沙和大大小小的石头。唯有此时,才能彻底看清它的骨架、脉络、结构。

脚下,是平坦而又宽敞的柏油路。这条路,是被土填平的,数米高,高度与两岸天然形成的河堤齐平。第一次看见这条路、这道桥的时候,惊愕不已,心里暗暗感叹:这可是一个浩大的工程。相当于把青龙河拦腰截断,既是路,又是桥,也是大坝。

青龙河,已是一具空荡荡的躯壳了。往两边察看,依然能感受到青龙河昔日汹涌澎湃的气势。很奇怪的是,几十年过去了,河岸边零零散散的、一小片一小片的白杨林,依然如初,好像永远长不大长不粗似的。童年时,记得它们像我的小胳膊一样粗,现在还保持着原状。只是,河边的大柳树不见了,我在打猪草时,曾在柳树下读过书、在河里扔过石子,聆听过它潺潺的流水声,看过山、天空,想象过未来……

没有了水,便没有了灵性、没有了细腻和温柔,而想象的翅膀也变得沉重起来、眼睛也滞涩了起来。这个冬天,怀旧的情绪变得格外浓烈。

一台挖掘机在河道中轰鸣。

一辆三轮车在河道里穿行。

是在挖沙子吗?

焦躁和好奇纠缠在一起。我溜溜达达走下河堤,才明白这一切。原来,他们是在清理河道、加固路基。路、坝、桥三合一的下面,有粗大坚实的桥墩,以及高而阔的桥孔。

透过桥孔,我似乎看到了一股清澈的泉水,正从中条山的山谷中奔流而下,奔腾着、欢笑着。

青龙河复活了,这一条水路已经给铺设得漂漂亮亮的,让它们顺顺当当地汇入库中。水流过处,消失的芦苇丛也拔地而起,郁郁葱葱,苇莺在欢唱……

绿色的麦田

站在村庄的高处一看,沟沟坎坎、层层叠叠、高高低低的梯田尽收眼底。

晋南的冬天,肃杀、枯黄、单调、坚忍、悲壮。每一株树,都会让人产生悲悯的感觉,明年,它们还会活过来吗?尽管这种担忧是多余的、可笑的,但它光秃秃的枝条不能不让人产生如此的联想。

唯一的、能够产生生命葱茏迹象的,便是大片大片绿色的麦田。麦苗郁郁葱葱,像厚厚的地毯一样。如果和南方的青草相比,几乎可以媲美,并没有太大的区别。不过,在黄土高原之上,如果以土地当背景、以黄灰白为衬托,那么,这大片的麦田,便美得像油画中的风景画一样了。北方的粗犷、荒凉,和麦田正好形成鲜明的对比。

我好像从来没有认真而又仔细地领略过故乡冬天的风景一样,不免有些惊奇和惊讶。古人说得好:不识庐山真面目,只缘身在此山中。世世代代,日出而作、日落而息的乡民,哪里会有“悠然见南山”的闲情逸致呢?只有那些远走他乡多年的人,才会有蓦然回首的惊喜。童年时,冬天的田野,满眼的绿,一望无际的都是绿色的麦田。而现在——

麦田正在大片大片地消失,几乎消失了三分之二,代之而起的,是大片大片的树木,花椒树、槐树等。铁青的花椒树、暗绿的槐树,都是经济植物;还有远志、柴胡、黄芩、冬凌草、地黄这些药用草本植物。传统意义上的农民,已经变成了现代意义上的农业工人。

冬至以后,麦苗的叶片上,挂上了薄薄的冰凌,在阳光的照射下,闪闪发光,像是漂亮的水晶装饰品一样。我惊奇地发现,在麦田里长出了一些绿油油的地菜,它们也被称为面条菜,细长的叶子,中间一道深而醒目的纹路。

大自然是神奇的,它们是勇敢的、顽皮的、任性的、淘气的,就像因为玩性大发而忘记回家吃饭的顽童一样。

儿时,记得这样的季节,麦苗的叶子应该泛黄了吧?它们应该进入冬眠期了。而脚下的麦田,让我惶恐、困惑,是我的记忆有误吗?与麦田一埂之隔的另一边,总有一些深耕过的田地,被翻出来的土块,像是大海里翻滚的波浪一样,静静地裸露在天空之下,想着心事。明年,该种玉米,还是种药材?虽然距春天的距离不太遥远了,但还有充足的时间来思考这个问题。也许,对于田地的主人来说,答案早已明了。在这段闲余的时间里,有人开始往地里施农家肥了。想起一句农谚,忍俊不禁:人哄地皮,地哄肚皮。人想吃得好,先要让土地吃个饱呀!

绿色的麦苗,像一幅幅画、像一首首诗、像一支支音乐。遇到村里昔日的老同学、老朋友,我把我的感觉告诉他,他忍不住哈哈大笑。他不说好,也不说坏,只说了一句:哎呀,你真会写,像你小时候一样。

他和我站在崔家河水库的大坝上(尽管水已干涸),眺望着远方,他一手叉腰、一手指着远方给我看。我心里感慨:他比我更懂麦苗。

他是无数麦苗中的一株、绿浪中的一滴。与土地相亲相爱的人啊,从不需要华丽的形容词,风一吹,他就醉了。

安武林