【话说文物】来自南北朝的风雅

主讲人:陈汾霞

山西北通塞外草原,南临中原腹地,地处中原农耕文明与北方草原民族文化的交错地带,自古就是各民族文化交融的“大熔炉”。特殊的地理位置和灿烂的历史文化,留给山西大量反映多种文化碰撞的艺术精华,见证着这片土地精彩纷呈的多民族文化交融的历史。出土于大同市司马金龙夫妇墓的木板漆画,就是其中的代表。

传统工艺的绝唱

我国是世界上最早发现和使用天然漆的国家,古代漆器制作工艺源远流长,对世界漆器工艺产生了重要影响。

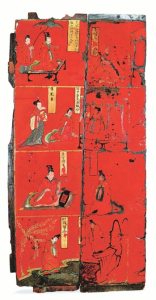

司马金龙夫妇墓木板漆画是中国北方地区发现的罕见的体量较大、保存完好的北朝漆器。目前,保存最为完好的2块收藏于山西博物院。每块木板漆画高82厘米、宽20.5厘米、厚2.5厘米。出土时,向上的一面保存较完好,历经1600年依然色彩鲜艳。

木板漆画继承了战国至东汉时期漆画色彩鲜艳、写实生动的传统,在战国绘画的基础上色彩更加富丽堂皇,在汉代单勾线和大笔平涂的基础上采用了细劲的铁线描,笔触简练,线条流畅,线描勾绘一挥而就,技艺娴熟。

木板漆画正背两面分组描绘了多幅历史人物故事。人物形象生动逼真、飘逸灵动,画师尤其擅长通过衣纹来增强人物的活力和立体感,绘画风格与顾恺之的《女史箴图》非常接近,隐现出“春蚕吐丝”“吴带当风”的意境。

漆画上,几乎每幅图都配有文字题记和榜题,似隶似楷、非隶非楷,笔划稍瘦而圆润,字体俊逸,气势疏朗,是当今难得一见的北魏书法艺术。

司马金龙夫妇墓木板漆画是古代美术史上的一件艺术珍品,是研究北魏时期的绘画艺术乃至我国古代美术史的珍贵实物资料,代表着当时最高艺术水平,成为我国古代漆器艺术的经典绝唱。

千年不朽的丰碑

这组木板漆画,曾是该墓墓室屏风的一部分。

作为室内的挡风和遮蔽用具,屏风在我国古代贵族生活中几乎不可或缺。至迟自汉代起,就有以绘画装饰兼具劝诫意义。南北朝时期,屏风装饰表现出强烈的儒家文化色彩,这与汉代以来儒家思想占据统治地位,统治阶层大力宣扬忠臣孝子、推崇文人高士的社会风尚有关。

司马金龙夫妇墓木板漆画正背两面分组描绘了多幅历史人物故事,内容丰富,其中多为古代著名女子的故事,如娥皇女英、周室三母等,也有李善养孤、李充奉亲等孝子义士的故事,反映出鲜明的儒家思想和封建道德观。

千百年来,儒家思想对中国文化的影响广泛而持久,已深深融入中华民族的血脉基因之中。木板漆画上所绘内容自汉代已盛行,魏晋南北朝仍在弘扬,其中很多故事至今流传,见证着中华文明延绵不绝的强大生命力。

民族融合的典范

魏晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期。生活在山西这个民族融合大舞台上的司马金龙夫妇的人生,恰如这个波澜壮阔的时代的生动缩影。

司马金龙为晋宣帝司马懿弟太常馗的九世孙。司马家族自东汉起就是“世二千石”的大家族。东晋末年,各地藩镇势力渐强,在刘裕灭东晋、建立刘宋政权前夕,包括司马金龙之父司马楚之在内的多位东晋皇族司马氏先后向北逃亡,并最终投靠了正积极吸收汉族先进文化、任用拉拢汉族地主士人的北魏政权。

司马楚之入魏以后,受到北魏皇帝赞赏,获封琅玡王,娶北魏河内公主为妻,生子司马金龙。司马金龙一生历任镇西大将军、吏部尚书,还被授予“羽真”“司空”等尊号。曾担任太子侍讲,为拓跋弘讲解汉文经典。

而司马金龙的妻子钦文姬辰是鲜卑人,她是南凉景王秃发傉檀的孙女,北魏太尉兼侍中、陇西王源贺的女儿。其出身南凉王室,家族本姓秃发,父亲源贺归顺北魏后,赐姓源氏,是一个和司马金龙有着相似人生经历的历史人物。一段跨民族的婚姻,折射出北朝纷繁的政治斗争和繁荣的民族融合。

在司马金龙夫妇墓的随葬品中,既有典型的汉文化因素,又可见鲜明的草原文化风格。木板漆画富含传统汉文化的因素,却出现于拓跋鲜卑民族建立的北魏王朝的高级贵族生活中,这本身就是多民族文化融合的表现。

北魏的气度包容着南朝的柔美,隐现出中华民族海纳百川的胸怀。正是南北朝时期这种空前的民族大融合,催生了中国封建社会的巅峰——盛唐时代。