“重读赵树理”专属藏书票:以刀为笔 以木为纸 将时代印记凝固于方寸之间

木刻与文学的精神共振

在第四届全民阅读大会期间,“重读赵树理”读书交流分享活动和“重读赵树理”系列讲座的成功举办在全社会掀起一场重读赵树理、重读“山药蛋派”、重读经典的热潮。

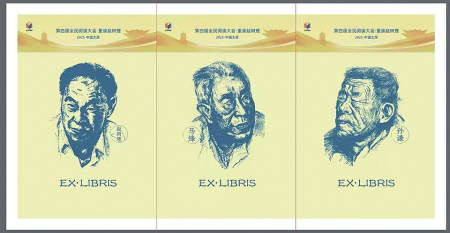

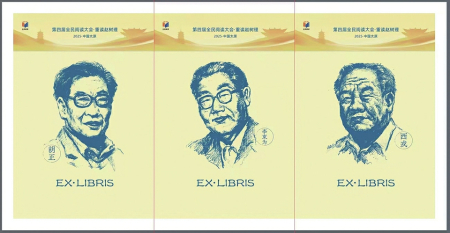

省作家协会推出了一套“山药蛋派”作家的木刻版画藏书票,面向读者免费发放,受到欢迎。这一艺术实践不仅是对文学经典的致敬,更是一场跨越时空的文化对话。通过木刻这一传统艺术形式,艺术家以刀代笔,将赵树理和“西李马胡孙”(西戎、李束为、马烽、胡正、孙谦)的文学精神凝练于方寸之间,构建了一个融合地域文化、历史记忆与艺术创新的多维符号系统。

该套藏书票以土黄色为底色,由作家王国伟、唐晋等领衔设计,封面包含第四届全民阅读大会Logo、大会主题“培育阅读风尚建设文化强国”“山药蛋派”、书法体“重读赵树理”、年份、地点等元素组成。内页包含赵树理、马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正的木刻版画头像藏书票。

木刻版画作为一种古老的视觉语言,在中国文艺史上始终与民间性、革命性紧密相连。木刻以其粗犷的线条与强烈的黑白对比,成为记录时代变革的重要载体。此套藏书票设计延续了这一传统,却并未停留于简单的技法模仿,而是通过“去繁就简”的视觉提炼,实现了对“山药蛋派”文学精神的精准捕捉。

赵树理的头像以浑厚圆润的线条勾勒,眉眼间的褶皱与嘴角微扬的弧度,既保留了农民作家的质朴感,又暗含其作品中特有的幽默与温情。这种风格与赵树理笔下人物形象的语言特质形成呼应——通俗而不失机锋,平实中蕴含深意。相较之下,马烽的刻画则更显硬朗,刀锋转折处棱角分明,暗合其作品中“吕梁英雄”式的革命叙事气质。艺术家的刀法选择,实则是以视觉符号重构文学家的精神肖像。

木刻的“留白”与“填黑”并非简单的形式选择,而是对“山药蛋派”创作理念的隐喻。如西戎的头像中,密集的短线与人物面部的大面积留白形成反差,恰似其小说《吕梁英雄传》中对战争残酷与人性光辉的并置书写。这种视觉张力,暗合了“山药蛋派”作家“直面现实”的创作态度——既不回避农村社会的矛盾,又始终以乐观向上的精神面貌来展现新生活。

选用山西本土核桃木作为雕刻原料,不仅因其木质细腻适合精雕,更因其纹理中沉淀的黄土高原气息,与“山药蛋派”扎根泥土的文学追求形成共振。藏书票整体采用土黄色底色,更是对赵树理及其开创的“山药蛋派”创作精神的一种传承,是他们“深入生活扎根人民”的创作底色。这种材质、颜色与主题的互文性,使艺术载体本身成为文学精神的物质延伸。

6位作家的头像构成一个完整的文化谱系。赵树理居于首位,表示其作为流派创始人的核心地位;通过人物朝向与表情的差异,呈现流派内部的多样性。例如孙谦的头像,目光温和,与其擅长的农村家庭伦理题材形成呼应;而李束为的头像雕刻则突出其作为“山药蛋派理论建构者”的沉思气质。

藏书票设计中强化的“泥土质感”——如刀痕的粗粝感、木纹的自然肌理、整体颜色选择——恰是对“乡土性”的视觉重申。在城市化进程中,这种设计提醒人们:文学的价值不在于追逐潮流,而在于守护那些“扎根泥土”的生命经验。正如赵树理孙女赵宇霞所言,祖父的创作始终保持着“与农民同吃同住同劳动”的本色,这种精神在藏书票的物质形态中得以延续。

省作协的这套木刻版画藏书票,既是一件艺术品,更是一部微型文学史,也会是第四届全民阅读大会留给广大读者和后人的时代笔墨和印记。它以刀为笔,以木为纸,将“山药蛋派”的文学精神凝固于方寸之间,完成了从文本到物质、从历史到当下的双重转化。在数字阅读解构纸质书的时代,这套藏书票的存在本身即是一种文化宣言——真正的经典从未远离,只需一方木纹、一道刻痕,便能唤醒沉睡的记忆。正如赵树理在《三里湾》中所写:“生活像一条河,总得往前流,但河底的石头永远在那儿。”木刻版画藏书票便是这样的“石头”,在时代的浪潮中,默默承载着文学与艺术的永恒重量。

孔德涛