把碎片记忆镌刻成历史

——读《大同城墙影像》

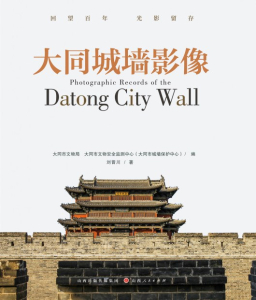

被大同人亲切地调侃为“不当摄影家的医生不是文化专家”的刘晋川先生最近又出新书了!这部由山西人民出版社出版的沉甸甸的《大同城墙影像》,是他继2014年出版《大同文化人影录》、2019年出版《雁北耍孩儿记忆》之后的第三部重要作品。这部作品延续他一以贯之弘扬地方特色文化的精神主旨,以图文并茂、古今兼顾、新旧参照、排列有序、重点突出的方式,从纷繁典籍中潜心钩沉,把散碎博杂图片精心整理,全面、细致、深入、系统地呈现了明代著名学者李贽写诗称颂大同城墙“此城真乃铁城同”的非凡与雄伟,再现了一位大同普通市民积极投身城市文化建设的勇毅与担当。

研究成果:梳理城墙兴废的历史变迁

大同的历史基本是清晰完整的,但大同的城建历史人们一般停留在碎片化的模糊印象之中。而《大同城墙影像》不仅具有丰富广博的史料价值,更具严谨缜密的史学价值,给出了一段令人信服的大同城墙历史。

刘晋川在撰写编辑《大同城墙影像》中,以非常严谨的学术态度打造文本。他在大同市文物局和大同市城墙保护中心的支持下,五年的时间,共阅读参考了40多本古今中外相关文献资料,潜心挖掘,精心整理,综合比较,系统考证,以时间为脉络,以关键节点为坐标,以古城恢复前后为重点,做了近50万字的学习笔记,精心撰写了近10万字的研究成果,尤其是对大同城墙的重要部分如乾楼、雁塔、城门、控军台等都做了详实的研究和陈述,条理清晰、层次分明地梳理出大同城墙兴废变迁的脉络。

大同城最早建于距今2300多年的春秋末期的赵武灵王时代,历秦汉魏晋,北魏于398年在此建都形成规模,再经隋唐五代衰颓,辽金时期几经兴建设为陪都西京。明洪武五年(1372年),大将军徐达在辽金土城的基础上,把大同城的建设作为明代北部边防重心打造,由明成祖朱棣的弟弟朱桂驻守:高墙砖饰,城防体系完备;规模雄伟,堪称固若金汤。虽清初再被多尔衮“斩城”五尺,后经多次修葺,直至民国时期仍然墙体完好,只是城墙上的城楼比较破败。解放后,大同古城墙只留下比较残破的70%墙体,包砖极少存在。2008年大同市启动古城保护与修复工程,按照明代规制,以“原形制、原风貌、原材料、原工艺”,历时8年精心修葺,雄伟的大同城墙在万众瞩目下又重新傲立人间。

由此,刘晋川用严谨的文字饱含真情地佐证了大同评选古都时专家们得出的结论:“(大同城墙)防御体系完备,建造工艺精湛,规模宏伟,成为北方城墙建设的代表,也是中国古代城垣建筑史上的典范之作”。

精选图像:佐证历史存在的真实城垣

作者在搜罗古代文献,特别是图像资料方面下了极大功夫。这部著作既有明代、清代史志中大同城墙的文字记载和绘制,也有出土碑版文物的拓片或原文,如《重修大同镇城碑记》(顺治十三年,1656年),如《修理郡城四门坡吊桥碑记》(光绪十三年,1887年)等,后者还是原碑近期被发现后首次进入文献。其中还有一般很难看到的大同城砖从洪武四年到六年文字拓片照片。清末民初照相机传入中国,大同古城的照片开始零星出现。书中的最早照片是1907年由法国汉学家埃玛纽埃尔·爱德华·沙畹所拍摄;也有美国探险家和地理学家罗伯特·拉里莫尔·彭德尔顿1931年拍摄大同的照片。更多的还是无名氏在上世纪二、三、四十年代所拍摄的,如城门、城墙、城楼、控军台和瓮城等。还有一张抗战时城墙被挖出战壕的图片,以及1943年航拍的大同街道全图,这些都非常珍贵。

更多的照片无疑是再现当代摄影家倾情于大同古城保护的作品。特别是大同古城墙修复前后,时间跨度从上世纪五十年代至今,包括还包着砖城墙、流淌着水的护城河、颇具古意的城市航拍图、城楼、正在拆除城楼的照片,以及修复前后的诸多记忆性影像。

全书共有图像416幅。这些都是刘晋川先生从历史遗存、大同部分摄影家和他本人实地拍摄的2万多幅照片、图像中精选的不同历史年代、不同角度背景、不同地段主题的代表性图片,极大地丰富、充实和佐证了大同城墙的厚重历史。

辛勤付出:弘扬大同文化的现实意义

刘晋川先生的这部《大同城墙影像》,无疑是他不断弘扬大同地域文化所结出的重要成果。他在书籍封底文字中说,“大同城墙经过修复,已经成为一份厚重的文化遗产,也成了大同现在和未来的一个标志性文化符号。”是的,城墙已经成为大同的一个文化符号;而为此付出巨大心血和汗水的刘晋川先生其实也应该是大同的一个文化标杆。

读过他的这部文化专著后,我更强烈地感到:一个人的“大”,并不因为其身材魁梧或拳头大,而在于其胸怀大格局大,办事魄力大能力强和他对社会的贡献大。一座古都名城也并不是因为其体量大建城年代久,更重要的是在于其文化传承,文明接续以及历史价值。

刘晋川先生本来是一名内科医生,但他在繁忙的工作之余,不是让身体“休养生息”,而是尽心竭力地倾心地域文化,利用一切空余时间投入到对文化的记录和整理、发现和挖掘、抢救和保护,一点点一步步拓展城市的文化与文明空间,这不仅是地域文化在他身上赋予的力量,更是一位普通市民对城市历史文化的自觉责任担当,是对“文化大同、文明大同”及高质量发展大同的最通俗、最具代表性意义的最佳阐释。

大同之大,古都之大,必定是因为,我们城市里广泛存在的人民之大!

刘晋川简介:

神经外科大夫,摄影家,文化学者。祖籍重庆,1960年生于大同。在《中国文艺报》《人民摄影报》《山西画报》等发表作品。2011年、2012年先后在大同、太原举办“戏剧‘活化石’耍孩儿——刘晋川摄影作品展”。2014年出版《大同文化人影录》。2014年、2015年先后在大同、太原举办“百位大同文化人物肖像——刘晋川摄影作品展”;2015年做客山西省图书馆“文源讲坛”。2019年出版《雁北耍孩儿记忆》。

作者简介:

曾强,山西大同人。中国文艺评论家协会会员,山西省作家协会会员。现任山西省文艺评论家协会副主席,大同市文艺评论家协会主席。发表文艺评论、小说、散文、诗歌等200多万字,出版艺术评论集4部,散文集1部。参与创作《古都·大同文化系列丛书》12部之2部,参与《大同工艺美术集萃》部分章节撰写。

曾强