重温红色经典电影

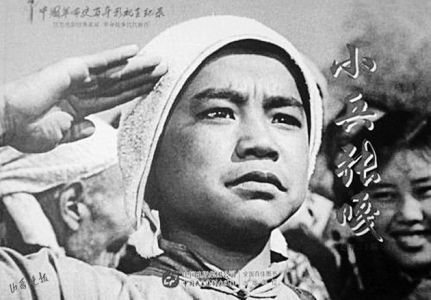

《小兵张嘎》:白洋淀里小少年,敌后抗日小英雄

本栏目由山西省作家协会、山西晚报社主办

儿童电影是20世纪新出现的一种艺术形式。新中国成立后,这种新兴的艺术形式获得了较好的发展,出现了《闪闪的红星》《鸡毛信》等大批以革命战争年代儿童成长主题为表现内容的经典作品。《小兵张嘎》就是其中流传甚广的优秀作品之一。

《小兵张嘎》是根据著名军旅作家徐光耀的同名小说改编排演的经典作品。故事发生在20世纪30年代的革命根据地白洋淀,以主人公嘎子想要参加八路军、想要得到一支属于自己的手枪的原始冲动为依托,围绕对敌斗争和嘎子与小伙伴们的“矛盾”这两条主要线索,波澜起伏地书写了一个儿童成长的精彩故事,真实深刻地叙述了嘎子从一个普通男孩成长为革命小英雄的完整过程。

在影片中,小主人公嘎子的父母一直处于“缺席”的状态,没有交待他们的去向。我们可以从《小兵张嘎》原著小说里了解到:嘎子的父亲在“七七事变”中惨遭鬼子杀害,母亲也在嘎子八岁时因病去世。先后经历了老钟叔的被捕和奶奶的被杀,嘎子彻底成为了一个“弃儿”。对那个时代的孩子来说,身体或个人的磨难无足轻重,可心理和精神的苦难,尤其是国家和民族的磨难,却是孩子成长过程中必不可少的苦难元素,也是他们成长必须承担的磨难。在影片中,对上述磨难的“跨越”,成了嘎子成长过程中的最大事件。

嘎子原本对革命一无所知。奶奶的言语和行为,帮助他建立了基本的是非观念;与革命者老钟叔的近距离接触,使他感受到了革命者的独特魅力,从而产生了对革命的朦胧向往。嘎子虽然有着强烈的复仇愿望,但却空有一腔怒火而找不到合适的释放口。随后,区队长的出现帮助嘎子逐渐加入到了革命的集体中,为他以后的人生道路指明了方向。

毕竟还是个孩子,嘎子自身思想有着严重的局限性,还很难达到一个合格的革命者的要求。于是,围绕着对小主人公的考验,影片设置了一系列嘎子参加战斗的情节。嘎子充满儿童情趣的“嘎事”也一并穿插在了这些战斗中,他日常生活中的个性成长与战火中的革命成长有机结合在一起。

与罗金保执行任务时,嘎子作为小侦察员,直接缴下了胖翻译的手枪,实现了自己拥有枪的梦想。接下来的考验中,嘎子第一次直接参与到了战斗中,同敌人正面交锋,俘虏了一名伪军官,并再次缴获了一支手枪。后来,嘎子从白洋淀养伤归来,遭到伪军堵截,躲进老满叔家中,他不忍老满叔和胖墩替自己挨打,挺身而出:“我就是你们要找的八路,跟他们没有关系”。此时,嘎子不再是顽皮、倔强的孩子,而成为了和老钟叔一样的战士,嘎子已经由儿童转换为革命战士了。

两次缴枪后都想据为己有,甚至私藏,还有与胖墩摔跤和堵烟囱事件——嘎子在经历违反军队纪律后,在区队长的教育引导下,慢慢纠正了自己不正确的思想和行为,成长为英勇的革命战士。他打晕伪军,把油泼在自己衣服上点燃炮楼,被浓烟熏昏,端掉敌人的炮楼;又爬上人家屋顶堵烟囱,喜欢拿着小木枪比比划划,从俘虏身上缴到一支真枪后就洋洋得意。尤其是追俘虏的那场戏,等嘎子缴获了手枪,把伪军官交给队长之后,才忽然感到屁股疼,一摸才发现“挂花了”……所有的语言、动作、情节都突出了小顽童那种十足的“嘎”劲。嘎子经历了这次重要的革命洗礼之后,终于成为了真正的小英雄,实现了由一个普通孩子成为革命战士的真正转变。电影最后以一个大团圆的欢庆场面来表达对嘎子的英雄命名,并通过授枪最终完成了这个仪式。

红色经典既是对千锤百炼的经典作品的致敬和赞同,同时也符合当下人们精神内核体现价值审美和追求。《小兵张嘎》通过丰富的故事情节,将嘎子追求的动机与革命对他的严峻考验环环相扣,用自然流畅的情节,真实可信的叙事展现了英雄主体的生成过程。展现了一种真实而快乐的童年经历,突显了特殊年代儿童成长的迷人风采,满足了当下儿童的精神需求。

在每个儿童的内心深处都有着崇拜英雄的浓厚情结,都有着渴望成为英雄的期待与冲动。嘎子这类儿童的成长书写,表达着自立自强、奋斗不息的民族理想,具有引导儿童成长的教育意义和文化价值。电影通过讲述嘎子的成长故事,也为在战争中遭受苦难的儿童提供了一条自我拯救的道路。同时,也形成了一个新维度的对历史的观照,引发文艺工作者对于“不忘初心”更深层次的思考。

张荔洁