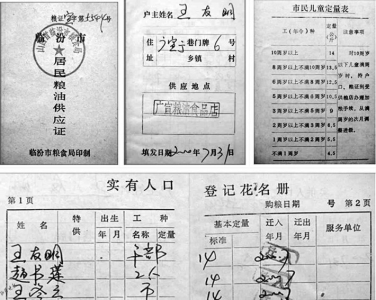

老票据背后的购物记忆

每每逛市场购物,或用手机网上购物时,我都会情不自禁地回想起凭票购物年代中那些往事。

1970年12月的一天,来我们镇接兵的吴排长在我们镇上的商店里看到一种花布,花色漂亮,价格便宜,想买几尺。年轻的女售货员,热情地量好布撕下来,用黄纸包好,递给吴排长。当吴排长掏腰包时,才发现没有布票,羞红着脸,向售票员连声说:“对不起,实在是对不起,我没有带布票。”说完,把包好的花布又还给了售货员。身穿崭新军装的我,口袋里根本没有布票,站在一旁尴尬极了,脸也胀得通红,有点儿不知所措。只听售货员笑呵呵地说:“解放军同志,拿走吧,不要您的布票!”吴排长认真地说:“这可不行,当兵的不能拿群众一针一线。”售货员一个劲儿地往吴排长手里塞:“拿走吧,布票我来掏,算是我送给您的还不行吗?”吴排长边往门外走,边回头诚恳地说:“真的是不行,白拿您的东西,我是要犯错误的。”售货员钻出柜台,追了出来,看见吴排长走远了,只好作罢。吴排长笑着对我说:“你们镇上的人,真是热情纯朴啊!”这几尺布票背后是群众的拥军真情,让我至今难忘。

凭票购物,最热闹的是在春节前几天,人们早早地到粮店门口,手中拿着粮票、油票、粮证、米袋子、大油瓶,耐心地排队。那个年代,排队购物已成为中国的一大特色,我曾经饱受过排队的煎熬。

自从我当兵后,每年都要从家里要粮票,只要是出差到外地,不是换成出差地的粮票,就是换成全国通用粮票。我父母和老伴儿,每年临时来队探亲,也要换一些河北省的地方粮票带到部队,再把河北省的地方粮票换成全国通用粮票,或换成山西省的地方粮票,才能用粮票购买粮油。按照部队规定,家属临时来队,只能居住一个月,粮油供应也是一个月的量。

记忆犹新的是,有一年老伴和女儿来部队探亲,我想给老伴儿和女儿买一块花布做件衣服。在临汾红卫路“三八”商场外,我看见许多人围在一处布摊前抢购花布。我走上前一看,是一种小碎花布,价格便宜,花色好看,也想买几尺回去。可是,我身穿军装,不便往人群里面挤。正心急火燎之际,猛然发现临近布摊有一个鞋摊,没有顾客,只有一位年轻的姑娘守着摊子。我灵机一动,计上心来,马上凑过去轻声问:“同志,您和布摊是一个商场的吗?”她声音甜美地说:“是啊,解放军同志,有什么事吗?”我试探性地问:“您能帮我买几尺花布吗?”许是对军人的信任,她仔细打量了我一眼,闪着一双明亮如水的秀眸,微微一笑说:“可以,您得帮我看着摊子。”不到2分钟,她就跑过来说:“解放军同志,只剩下1丈2尺了,您要买的话,必须全部买下。”我兴奋地说:“可以,我全要了。”我掏出布票交给她,不一会儿,她就把花布交到我的手中。

我还未来得及说一声“谢谢”,一位老太太就跑过来,大声指责她说:“你太不像话了,我挤了一身汗没有买到一尺布。那当兵的没有排队,你就全给他买走了,你是不是看上那个当兵的了?”听了老太太的数落,她腼腆地低下头一声不吭,我也羞得无地自容,赶紧推着自行车“逃离”了现场。

如今想起,我心里依然不是个滋味,深深地感到抱愧。一是不该与群众争利;二是没来接说一句感谢的话。当年的年轻姑娘,而今应该也是老年人了,如果有缘再次相见的话,我一定要当面真挚地向她道一声:“谢谢!”

特别难忘的是有一次购买手表。我从小就有戴一块手表的梦想。当兵之初,我曾天真地认为,这下可以买一块手表戴了。可到了部队才知道,每月的津贴费仅6元钱,除去购买日常生活必需品外,所剩无几,根本没有经济能力买手表。再说,即使有经济能力,购买手表也得凭票,不是想买就能买得到的。每次外出逛商店,我都会在手表柜台前驻足,两眼直勾勾地盯着那五光十色的手表。这时,售货员总是笑容可掬地问我:“解放军同志,想买一块什么样的表?”囊中羞涩的我,只好闪烁其词地说着:“我看看、我看看”,然后快步离开。直到后来我去北京参加读书班,才在学友们的鼓动下,借了40元钱,在北京的西单商场花了85元钱买了一块不要票的上海产宝石花牌半钢手表。平生第一次戴手表,那种感觉除了自豪还是自豪,白天逛街,还时不时抬起手腕看下时间,有意识地向路人炫耀一下,似乎戴了块手表就不得了了。晚上睡觉,我总爱把手表放在枕头边,那“滴答”声听起来是多美的美妙。现在想来,是多么可笑的举动啊。

如今昔日的票证,已变成了收藏品。那些票证,虽然已经完成了其历史使命,但它却反映着一个时代的特征,记录着社会生活的变迁,是历史的见证。

王友明(临汾)