太原市凭票供应的30年

布票棉花票肥皂票等各种票证虽然已退出历史舞台40年了,但到年终岁尾的时候仍会勾起了我对那段时光的记忆。

1953年,我国开始实施第一个国民经济五年计划。大规模开展经济建设,城市人口迅速增加,对棉布棉花等工业用品的需求快速增加,许多商品供不应求。

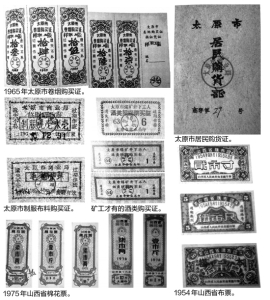

1954年9月15日起,根据国家安排,太原市出台了《实行棉布计划收购和计划供应的实施方案》,棉布开始凭布票购买,成为最早使用票证购买的工业产品。对于郊区农民、居民、职工等不同人员,每人每年分别供应22-40尺棉布,结婚、丧事另补助30尺。1969年以后每人每年供应18尺。那时,我家在太原居住,家里6口人,妈妈和三弟因压缩城镇人口户口回了农村,但仍和我们居住,照顾我们生活,布票“捉襟见肘”。幸好妈妈的一个老姐妹在商场工作,能买到不要布票的“布头子”,就是商场卖布时剩下不够做一件成人衣服的剩余布料。大一些的布头子够孩子们做件衣服,解决了缺布之忧。即使凭布票买布,花色品种也以黑灰白为主色,商场来了好看的布料,会早早排成长龙,一会儿就卖光了。棉花也同时实行了凭证供应,每人每年限量0.5斤-1斤。一度时期,实行1尺布票购买1两棉花。

1959年后,棉线、缝纫机线、毛巾、袜子、汗衫背心、毛线、服装、针织品、毛毯、毛围巾、线头围巾、布鞋、帽子、肥皂、香皂、卷烟、火柴、煤炭火炉、炭块、烟筒、电灯泡、暖水瓶、自行车、缝纫机、手表等工业产品,陆续实行了凭票证供应。1960年底,凭票证供应的商品(含粮油副食品,下同)已达100多种。自行车、缝纫机、手表等购买证则按人口比例由单位和街道进行分配,那是一票难求啊。

上世纪70年代末,妈妈给一家消防部门缝补衣服,缝补棉线自己解决,家里的供应根本不够。恰好我的一个同学在商场百货柜台当营业员,由于凭购货本登记购买,找她帮忙才解决了问题。那年,三弟上了班,需要自行车,飞鸽、永久自行车凭号供应,单位根本轮不上。好在太原生产了铁锚牌自行车不要号,排了一个通宵的队才买上。改革开放后,随着商品生产的发展和流通体制的改革,商品供应日益充足,凭票证供应的商品逐步减少。1978年,太原市凭票证或定量供应的商品有70余种,并陆续敞开供应。最早退出凭证供应的是肥皂、洗衣粉和手表等日用工业品。

1983年3月,汗衫背心、棉毛衫裤免票供应,12月起棉布免票供应。至此,使用了30年的票证的传统工业产品不再使用票证供应。当时的票证使用,缓解了商品不足带来的各种矛盾,稳定了市场。如今,市场繁荣昌盛,衣物、家电、清洁用品等工业产品琳琅满目,任人挑选,人们的生活丰富多彩,凭票供应早已成了老一代人茶余饭后的谈资。

梁建军(太原)