孙瑞生:用脚步丈量时代刻度

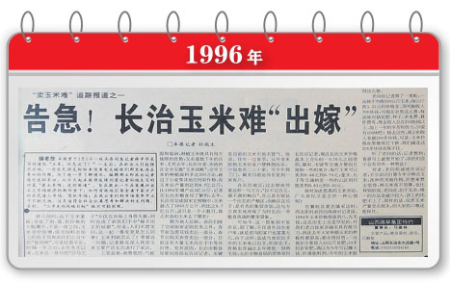

盛夏的光影在《中国日报》山西记者站站长孙瑞生的办公桌上流淌,掠过一册册新闻剪报。孙瑞生指尖停留在1996年4月15日《山西经济日报》头版头条——《告急!长治玉米难“出嫁”》,“本报记者 孙瑞生”字样已晕染出岁月的毛边。

“这是我新闻事业的‘成人礼’。”孙瑞生的声音温和而笃定。他回溯在报社的熔炉岁月,人人争先的“竞技”氛围淬炼了他扎实的文笔与敏锐的触觉。“报社赋予我三样终身受益的珍宝:一副踏遍三晋的‘铁脚板’,一双洞察时局的‘慧眼’,一支为时代和人民鼓与呼的笔。”

时间锚定1996年春天,计划经济向市场经济转轨的阵痛正烈。时任山西经济日报社财贸部记者的孙瑞生被农民的来信和求助电话刺痛:“曾经的‘摇钱树’玉米,竟成了烫手山芋!”

刻不容缓。孙瑞生立马挎上采访包,登上开往晋东南的长途汽车。一周时间里,他白天扎进粮库深入调研,坐在焦虑的农户炕头倾听心声,夜晚则蜷缩于招待所昏黄的灯光下,梳理海量采访笔记。返程后,他未作停留,直闯省粮食厅厅长办公室,寻求官方视角的解读。

很快,四篇追踪报道接连刊发:首篇《告急!长治玉米难“出嫁”》以扎实的一线调查,真实呈现玉米滞销困局;第二篇《为啥?粮食官员说原因》直指核心症结——收购资金链断裂,揭示转型期深层矛盾;第三篇《农民:进退维谷好困惑》将话筒交给最前线,原汁原味传递粮农的彷徨与无助;终结篇《转化:可否走出通天路》跳出单纯叙事,开出建设性“药方”——发展玉米深加工,延伸产业链条,破解滞销困局。

这组报道,堪称践行新闻“四力”的典范:沾满泥土的“脚力”深入基层,洞察时局的“眼力”把握全局,剖析症结、激荡思路的“脑力”寻求破局,最终以饱含温度的“笔力”凝聚成纸端文章。其深度与力度,不仅使报道赢得山西新闻奖二等奖,更引发了实质性的链式反应:省粮食系统迅速出台保价政策,积极探索解决路径。

“记者不仅是历史的记录者,更应努力成为变革的推动者。”摩挲着泛黄的剪报,孙瑞生眼中锐气不减当年。

29年时光荏苒,这组报道因严谨的专业视角,至今仍被业界奉为圭臬:官方数据与实地调查相互支撑,筑牢事实基石;粮食系统管理者的政策阐释与基层粮农的切身诉求视角交叉,形成立体对话;“发现问题—解剖症结—提供建设性方案”的清晰脉络,树立了建设性新闻报道的标杆。

当数字化洪流重塑传播生态,直播、短视频等全息化手段日新月异。历经三十余载新闻生涯的孙瑞生,信念愈加清晰:“无论传播介质如何迭代、新闻形态如何变迁,对专业主义的坚守始终是新闻事业的定海神针。新闻的深度与力量,归根结底源于那双深深扎进时代泥土的脚。唯有丈量过土地的深度,方能精准感知并忠实记录时代前行的每一寸刻度。”

本报记者李影