李卫中:在创新中创业 在有为中有位

在《山西经济日报》创刊40周年之际,记者专程采访了在省直部门工作的李卫中。这位山西经济日报社昔日资深记者的注解,是其新闻职业生涯中屡获的诸多奖项。

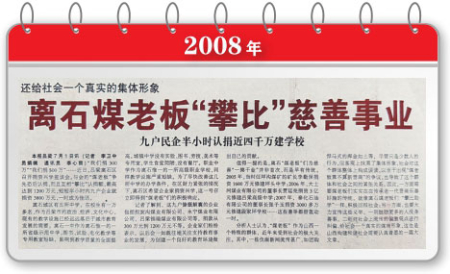

李卫中对自己在2008年采写的《离石煤老板“攀比”慈善事业》记忆犹新。

“在煤炭‘黄金十年’,吕梁一些私营煤炭企业家积累了不少财富,社会上充斥的是他们奢靡消费的新闻,真真假假都有。”时任山西经济日报社时政新闻部主任的李卫中敏锐地捕捉到离石煤老板“攀比”做慈善的这一独特现象,“负面舆情对这个企业家群体,对吕梁乃至我省的形象都产生了不好影响。‘攀比’慈善事业与负面舆情对比明显,凸显了企业家的社会责任感,让人眼前一亮,特别富有新闻效果。”

这篇不足千字的短消息刊发后,产生了不小影响,并荣获当年山西新闻奖一等奖。它以白描手法记录了座谈会现场“争抢”认捐的细节,同时穿插了详实背景:离石一中专用教室短缺、职业中学设施落后,此前煤老板们就曾为这里慷慨捐资助学。

这篇报道刊发后,当地干部群众对煤老板们的善举表示肯定。后续报道《“希望他们发展得更好”》更是为多数煤炭企业家树立起“新晋商”形象。

“如何当好一名记者,我有一些粗浅的体会。”李卫中告诉记者,“一是要提高站位。不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚持服务大局,弘扬主旋律。二是要勤于学习。掌握各方面知识,做个杂家,同时就自己专注的领域深入钻研,当好专家。三是要深入实践。多到一线,多与市场主体、干部群众交流。四是要保持初心。坚守新闻情怀,不被物欲遮眼。”在报社工作的15年间,李卫中用手中的笔记录了山西经济社会的巨大变化,见证了三晋大地转型发展的努力与成果,也不断加深了对记者职业的理解。

在李卫中身上,记者看到了传承已久的经济报人情怀。他们以笔为犁,深耕时代土壤;他们以脚步为尺,丈量人间变化。也许在他看来,新闻生涯中多次获得的山西新闻奖、中国经济新闻奖等荣誉不是最重要的,更重要的是这段媒体生涯塑造了自己的三观,夯实了人生之基。

“转岗到机关工作后,工作性质还是与文字有关,特别是机关调查研究工作与新闻调查有很多相通之处。我自己撰写的不少调查报告之所以能得到高度重视,与在报社的工作实践有很大关系。所以,我特别感谢报社的培养。”李卫中由衷地说。

作为经济报人,他对报社的发展充满期待:“希望《山西经济日报》以创刊40周年为新起点,继续发挥经济类大报的专业优势,为我省推动资源型经济转型发展上迈出新步伐、奋力谱写三晋大地推进中国式现代化新篇章鼓与呼,在创新中创业,在有为中有位。”

本报实习记者宋烨