冯士翘与王郎碑

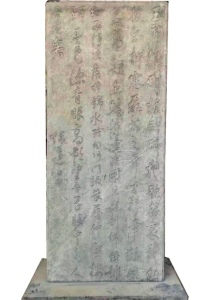

我的老宅院子里曾珍藏着一通大理石石碑。看似普通的石碑,为何我们要慎重珍藏着?这就不得不从我县清代书法家冯士翘的生平事迹讲起。

冯士翘,字怀远,号秬山,山西省长子县城北街人。清康熙五十六年生。书香门第、耕读世家的冯士翘,自幼喜爱书法,能文章诗词,善结交朋友。据说,冯专注书法,勤于笔墨,为练字行文每每废寝忘食。勤苦不负有心人,冯士翘终究笔下生辉,书墨如珍,成为一代书法家。

长子县城北大街东侧有一条深巷,自古叫盐店圪廊,这里仍保留着冯士翘的故居。前来造访,虽然看到的是早已破败的景象,却仍感觉有一种文人宅第或大户人家的气势。通向故居的甬道,古槐荫郁,幽静隐蔽,深邃的两进四合院,宅门亭然,高墙耸立,与附近高楼林立的现代建筑相比,这里仿佛别有洞天。

据有关方面搜集和考证,散落在县域内外镌刻着冯士翘手书的石碑尚有几处,其中最引人入胜的恐怕数得上我们王家珍藏的那块石碑了。缘于这块石碑,又有许多有关冯士翘鲜为人知的故事。

进入乾隆年代,冯士翘已是一位风度翩翩、举止文雅的青年,时逢乾隆盛世,他安身立命,谈笑踌躇满志。在盐店圪廊这条民巷里,店铺疏落,但经营食盐的店铺尤为兴隆,这里有南来北往的盐商,有县衙官府巡役赋税和城乡百姓前来称盐的人,无疑,这给冯士翘了解世情,结识乡贤,读书求学以进取功名,提供了必要的社会环境。

有一天,店里来了一位年轻人,衣履整洁,眉目清朗,来到柜台前见掌柜的问道:“可有粗盐称二斤。”掌柜随即拎秤从柜台下撮了盐去称,年轻人从青衫内取出数文钱将付现。这时,冯士翘正巧走了进来,他低着头,右手指头在左手掌心比划着什么,来到柜台前,又在柜面上书写起来。原来他在练字。见这情景,年轻人和他开玩笑说:“哎,冯兄,这可是盐店不是书房啊。”两人都称完盐相偕走了出来。王姓年轻人想起家父曾说过冯士翘字写得好,便说道:“冯兄,改天我可要到门上拜习书法。”“好啊,我恭候你的到来,不过,鄙人的字还不行。”邂逅于盐店,是这两位年轻人打认识以来的一次心意相投的交流。

这位王姓年轻人是北街背巷我们王家后生。清乾隆至今的286年,估摸王家也经历了十几代乃至二十几代人了,由于战乱,祠堂毁荡,族谱丢失。遗憾的是笔者不能断言自己是本文所指王氏第几代后嗣,也未得到关于他的本名及字号的信息。不过,据说他称冯士翘为“冯兄”,而冯乐意称他为“王郎”。那么,不妨本文就以此称谓来叙事了。

那个时候,王家也算得上家业殷实,书香门第,耕读世家,人才辈出。冯士翘与王郎都曾就读于县城书院,冯为学长,王为师弟,何况又是街坊邻居,两人便成了好友。

冯王二人后来均参加府试,博得生员学位,有了秀才的名分。一日,王郎问冯兄道:“读书求进与从戎求功,兄取何者?”冯反问道:“唐人诗云:男儿何不带吴钩,收取关山五十州。请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”王郎以诗来回应:“嗯,须知文德和武功都可以报国。如今天下太平,治令统一,皇恩浩荡,盛世风华,我们何不因势而行,修身齐家,效力朝纲呢。”冯回应,接着又说道,“当今皇上待见人才,招揽贤能编辑四库全书,御览典藏,对泼墨酣书之迹尤为欣赏。”“不错,听说圣上亲设三希堂以集珍稀,那可是毫墨精华啊。冯兄书法造诣颇深,以己之长有朝一日定能名重天下。”王郎应允回话。冯士翘也心有灵犀,自信满怀。

3年一次的乡试是读书人难得的一次机遇。时下冯王二人温习经书,攻研政训,以备大考。家人们也尽心伺候着。但是,这一年他们都未能及第。之后数载亦然。更为尴尬的是,冯士翘胞弟冯士甄中了进士,受国之监学正。

冯士翘因书法才艺远近闻名,慕名前来求字的人络绎不绝。他与壶关县的文章大家冯文止、长治县石刻技艺精湛的常大中,组合推出了文止撰文、士翘书丹、大中镌刻的一体化文书作品,许多令人赞叹的匾额、碑刻、塔铭和墓志流布在上党地区。3人组合也被人们誉为“上党三绝”。

已逾不惑之年的冯士翘听说乾隆帝多年来逢夏便巡驾山西五台山,以虔心佛宇,颐养于清凉胜景,如若前往五台求见皇上,毛遂自荐,呈上力作,说不定能幸得皇上垂赏重用。

这一年春天,他变卖掉一些家产,凑得盘缠,踏上了五台山的路。这也是他平生第一次远行。太行纵横风烟蔽,漳水蜿蜒去路遥。车马劳顿,备尝艰辛,终于来到他梦寐以求的目的地。他赠予佛寺许多墨迹,并将手书悬于举目可见之处,企盼着乾隆皇帝的到来。

天违人愿,让冯士翘万没想到夏日将尽,天气渐凉,却始终未能听到乾隆皇帝御驾五台山的消息。眼下囊中羞涩,度日维艰,又无沾亲带故接济,日子久了怎么办?与其在此迁就,不如返乡另谋。秋风萧瑟,无限惆怅。回到家乡后不久,冯士翘染恙于身,躺在了病榻之上。这一年的冬天,他不幸离世。

翌年之夏,五台山佛会开缘,寺院住持寓所及禅房内,冯士翘所书仍旧清逸静谧地悬挂着,没有人说这些字写得不好,也没有人说得出这些字究竟有多好。然而,改变这种沉寂气氛的一天终于来到了。“皇上驾到!”从北京紫禁城来的宫使内监一声昭宣,佛门呈现出恭迎万岁大驾的盛大场面。乾隆帝的御辇来到佛宇,一番礼仪之后,皇上亲巡浏览,倏然看到挂在墙上的文字,端详许久,然后问道:“此笔墨者是何方人士?”高僧应酬,说明来历。“好功夫啊,朕就喜欢这样的酣畅淋漓。”皇上这么说,众人都目瞪口呆,乾隆帝随即口谕:“宣冯士翘觐见。”一道圣旨下达山西督抚衙门,差役日夜兼程前往长子,钦命即达,情况却令人唏嘘。使者速速返回启禀,呈上冯士翘已故的消息,乾隆帝甚为惋惜,也为大清朝有这样的才俊而感动,意欲赐与名秩。悉数名扬天下的历代书法家,以拟冯晋升之例,随即下诏:封冯士翘天下第七杆笔,录入册赠。

且说冯士翘应王郎请求所书中堂已饰壁多年,王郎每当抬眼看到它,心里总想起冯兄士翘,怀念斯人,伤感不已,移目字里行间,仿佛金玉在堂,何况这字迹是当朝皇上敕封之名士所遗,是万不可丢失和损毁的。此时,王郎想到冯兄的挚友“上党三绝”之玉工常大中,何不请他来将中堂字迹镌刻成碑,也好传于后代子孙。心想终归事成,碑刻即成之日,家中备礼酬谢常匠师,并敬香拜谒神灵保佑通碑镌刻永久平安。此碑两面均镌文字,阳面为杜诗,阴面为撰联。以上就是此文开篇所述王家珍藏石碑的来龙去脉。

在之后的岁月里,王家人将石碑视为传家之宝,并称其为“王郎碑”,世代珍藏精心呵护。新中国成立后,有不少书法爱好者前来王家拓碑览字。2012年7月11日,我父亲和我的本家叔父兄弟二人代表王家并携冯士翘直系后人向县文物部门捐献了王郎碑,至此,王郎碑终于走进大庭广众之中,继续演绎着天下书法的传奇。

王鸿远