星光不负追梦人

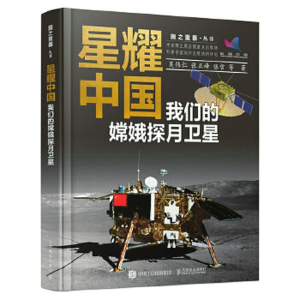

勤劳勇敢的中国人,自古以来就有着飞天的梦想,从嫦娥奔月的优美传说,到爱国诗人屈原在《天问》中发出对天地宇宙的追问;从万户绑着火箭尝试升空,到冯如制造中国第一架飞机……这一切,都鲜明地体现了中华民族永不停歇的创新精神。由航天专家吴伟仁、张正峰、张哲撰写的《星耀中国:我们的嫦娥探月卫星》(人民邮电出版社2023年9月出版),以科普的视角,系统讲述了嫦娥探月卫星的发展历程和相关科学知识,用深情的笔触,书写出中国航天人矢志不渝、永攀高峰的奉献情怀。

全书以我国月球探测任务的实施为主线,从人类对月球的早期认识和月球的主要特征开始,向广大读者介绍了月球探测的意义和方式,月球探测卫星、探测器的系统组成、研制历程和飞行过程。简要回顾了20世纪50年代以来,世界各国月球探测的主要历程,并围绕我国月球探测工程的实施,重点阐释了历次月球探测任务的关键环节和所取得的科技成果,最后,对未来月球探测的发展前景,予以了科学的展望。

仰望深邃的太空,尽管时光走远,但中国人飞天奔月的动人场景,依然穿越着璀璨的星河,仿佛一一在我们眼前闪现。抚今追昔,中国人探索太空的历史由来已久,早在公元前613年,哈雷彗星就被载入史书《春秋》中,至于曾隐藏于莫高窟藏经洞经卷中的敦煌星图,更是被吉尼斯世界纪录认定为世界上最古老的星图之一。新中国成立后,在党的坚强领导下,一代代航天人奋发有为,积极响应“我们也要搞人造卫星”的号召,于1958年在立足自身、艰苦奋斗的基础上,毅然开启了人造卫星的探索之旅。经过12年的奋力拼搏,终于在1970年4月24日,于酒泉卫星发射中心,将中国人独立研制的“东方红一号”人造卫星发射成功。一夜之间,嘹亮的《东方红》歌曲响彻寰宇,向世界庄严宣告,中国是继苏、美、法、日之后,世界上第5个能用自制火箭发射国产卫星的国家!

斗转星移,日月穿梭,进入21世纪,随着科学技术和综合国力的不断增强,我国的航空、航天能力也得到了跨越式大幅提升。主要表现在:在通信卫星领域,“东方红五号”卫星平台首发星成功定点,带动了我国大型卫星公用平台升级换代,中国卫星研制能力迈向世界先进水平。在遥感卫星领域,“高分”系列卫星相继发射,推动了我国遥感卫星的空间分辨率迈进亚米级时代。在导航卫星领域,多颗北斗卫星交相辉映,北斗卫星全球导航系统组网完成,使我国成功跻身世界上第3个独立拥有全球卫星导航定位系统的国家之列。

回溯精英荟萃的中国航空、航天史,发展深空探测,探索浩瀚宇宙,一直是几代航天人矢志不渝的追求。而深邃天空中的月球,作为地球的近邻,历来是人类迈向太空的第一站,只有找准了这一“支点”,实现千年的飞天梦想,才有可能迈得更高更远。忆往昔峥嵘岁月稠,我国的“嫦娥工程”,便是在这样的时代背景下横空出世的。事实证明,与世界其他航天强国相比,我国的探月工程,完全走的是一条独立研发的科技创新道路。从2004年“嫦娥一号”卫星研制工作正式立项,到2007年10月嫦娥一号卫星成功发射,再到2020年整个项目取得阶段性胜利。16年间,我国共完成嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥四号月地高速再入返回飞行试验,以及嫦娥五号共6次月球探测任务。特别是2020年“嫦娥五号”携带月球样品返回地球,标志着探月工程“绕、落、回”三步走圆满收官。这一切,都向世人有力地表明,我国已由航天大国迈向了航天强国的先进行列。

星光不负追梦人,勇毅前行展新姿。《星耀中国:我们的嫦娥探月卫星》是一本非常值得一读的科普读物。它以通俗易懂的语言、生动活泼的诠释方式,书写了嫦娥工程一路高歌猛进的奋斗历程,热情讴歌了“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神。

刘昌宇