直播间买保健品更需擦亮眼

“妈,这是给你们买的钙片,放电视柜上了,平时记得吃。”

近年来,消费者对健康养生的追求与日俱增,除中老年人群外,时下的年轻人也加入了保健品的消费大军。喝养生茶、益生菌,在年轻消费者的助力下,保健品消费市场增长迅猛。

保健品成年货消费新选择

刚刚过去的2024年春节,枸杞原浆、益生菌、阿胶糕……保健类食品礼盒产品在年货赠礼场景下大放光彩。

京东此前公布的数据显示,今年春节养肝清肺礼盒销售同比增长169%;补肾强身礼盒成为都市男性应酬一整年后犒劳自己的新选择;同时数据显示,婴童营养礼盒商品销售同比增长160%;益生菌销售同比增长104%;作为年节赠礼热门商品的传统热门商品,深海鱼油大豆卵磷脂等控制“三高”产品相较去年成交额同比增长81%。

“2022年中国保健食品销售额达680亿元,同比增长8.45%,2023年约为720亿元。”中商产业研究院近期发布的《2024-2029年中国保健食品行业调查及发展前景分析报告》显示我国的保健品市场仍然拥有广阔的前景。预计2024年保健食品销售额将进一步增长至778亿元。

记者了解到,随着数据一同上涨的还有逐年入局深耕的企业。天眼查专业版数据显示,我国自2018年以来,保健品相关企业注册量及注册增速呈现出逐年上涨的态势,新增企业年度注册增速保持在24%以上。数据显示仅2024年1月,新增保健食品相关注册企业13.2万余家,与2023年同期相比上涨122.6%。

直播间购买保健品乱象频发

数据显示,2023年1月至8月,保健食品在“淘宝天猫+京东+抖音”平台销售额达657.6亿元,同比增长31.1%。按平台分类来看,淘宝天猫占据约60%的线上份额。但与此同时,直播间销售保健品夸大、神话保健品功效欺骗消费者的案例也逐年增多。

记者了解到,根据我国出台的相关规定,药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品、特殊医学用途配方食品等法律、行政法规规定应当事先进行广告发布审查的商品和服务,不适宜以网络直播形式营销。

但一些商家为了达到销售目的,躲避平台审查,处心积虑的通过替换词语、展示图片或是暗语的方式暗示、神话保健品的功效。

记者在调查的过程中还发现,挂羊头卖狗肉的情况也时有发生。商家在镜头前用“排毒养颜”“提高免疫力”“调节肠胃”“维持健康视力”“缓解皮肤老化”等词语宣传产品,让不明真相的消费者误以为这些普通食品具有保健功效。

同时,为了避免被平台封禁后无法达到预期销售目标,一些主播甚至在多平台开设账号,引导消费者切换平台购买。

认准“蓝帽子”是关键

山西省市场监督管理局食品流通处的相关负责人说,网售保健品的经营主体具有多样、链长、混同等特点,经营行为具有感性、价廉等卖点,而消费者具有众多、冲动、力薄等弱点,电子证据具有发现、固定、取证等难点,消费维权有意识、举证、能力等痛点,多重压力下监管力量相对薄弱。

去年11月,山西市场监管发布,保健食品广告提示,其中明确广告发布不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。食品广告不得声称具有保健功能,不得涉及疾病预防、治疗功能,不得使用医疗用语或者易使推销的食品与药品、医疗器械相混淆的用语。不得以县级以上人民政府食品安全监管部门和其他有关部门以及食品检验机构、食品行业协会名义以广告或者其他形式向消费者推荐食品。

保健食品广告不得含有“热销、抢购、试用”“家庭必备、免费赠送”等诱导性内容,“评比、排序、推荐、指定、选用、获奖”等综合性评价内容,“无效退款、保险公司保险”等保证性内容,怂恿消费者任意、过量使用保健食品的内容。广播电台、电视台、报刊音像出版单位、互联网信息服务提供者不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布保健食品广告。

针对直播间出现的将普通食品宣传为保健品夸大功效、甚至将保健品描述为药品的不当行为,山西硕明律师事务所梁益律师表示,主播和直播间作为为广告经营者,将面临市场监督管理部门没收直播广告费用,并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款的行政处罚,情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。

梁益表示,若主播在直播过程中对产品或服务作出承诺,依据消费者权益保护法等法律规定,主播也应在承诺的范围内与商家一起承担连带责任。

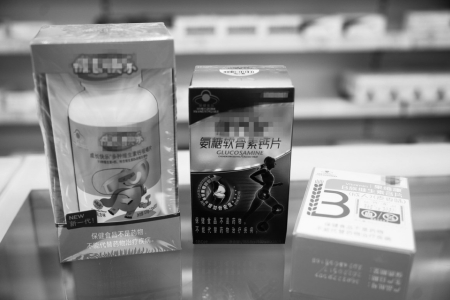

山西省消费者协会提醒广大消费者,在购买保健品时,应当摆正心态,明确保健品是食品,不是药品这一原则。一定要通过正规渠道购买保健食品,购买时认准特殊标识“蓝帽子”。“蓝帽子”是我国保健食品专用标识,为天蓝色,呈帽形,俗称“蓝帽子”。产品外包装上如果没有“蓝帽子”,可能只是普通食品。另外,需要注意包装上是否有保健食品批准文号。消费者还应根据保健食品的保健功能、适宜人群、不适宜人群等信息科学选择,不要盲目相信主播或者线下销售人员的推荐和介绍。

本报记者曹翀文/图