青海尕面片

每一个民族都有自己与众不同的饮食文化和特色美食。在青海地区,就有“三块石头一锅水,一堆牛粪一把面”烹制而成的青海美食尕面片。对于很多老饕来说,只要是一提到尕面片,脑海中立马就会出现浩瀚无垠、一碧千里的青海大草原。

这种尕面片又称指甲面片,最初是由那些常年奔波、往返于戈壁草原上的商人发明的。这些商人常年从事贩卖生活及副产品生意,经常往来于居无定所的游牧民当中。因为常年在草原上奔波,没有固定的旅店就餐,所以他们走到哪就吃到哪,随地宿营:捡来三块石头,支起一口锅,以牛羊的干粪作为燃料,也不用案板、擀面杖、切刀等炊具,取出自带的碗和面粉,和好之后,搓成面剂子,然后把剂子捏扁、拉长,再捏成一块块大小如指甲状的面片,直接下到开水锅中。汤沸后,简单放些调料,这顿饭便算是做好了。天为厨房、地为餐桌,吃罢,将火堆弄灭,然后继续赶路。这种简易的野炊饮食方式后来被放牧的牧民所效仿,当然,牧民不像商人那样来去匆匆,他们虽常年在野外生活,但遇到水草丰盛之地,就可以住上三五个月,所以有时间、有条件杀牛宰羊,对尕面片这种吃食进行改进和丰富,比如在沸汤中加入一些肉片、羊肉干和调料,使汤面味道更加浓郁,更富营养。由于这种面汤的方法简单易做,而且面汤味道可口,因此一来二去,便逐渐成为广大牧民的日常饮食。

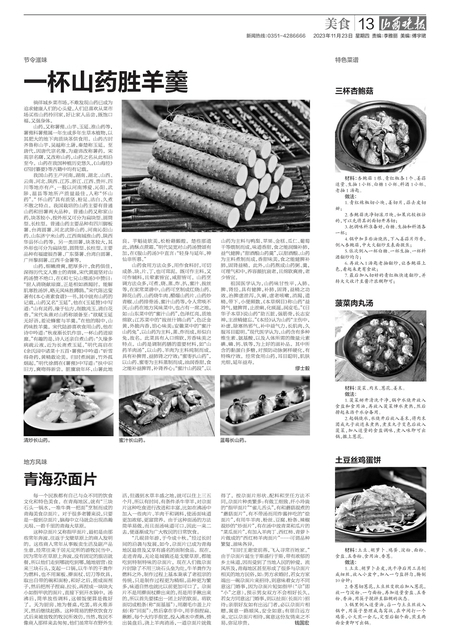

“几砚昔年游,于今成十秋。”经过长时间的沿袭与发展,如今,尕面片已成为青海地区最普及又享有盛名的面制食品。现在,走进青海,无论是城镇还是戈壁草原,都能吃到特制特味的尕面片。现在人们做尕面片时除了不用三块石头垒为灶,牛羊粪作为燃料之外,制作过程上基本秉承了老祖宗的传统,只是制作过程更为精细,品种更为繁多,味道自然也就比以前更加可口了。尕面片不是用擀面杖擀出来的,而是用手揪出来的,所以首先要揉出一团上好的软面。将软面切成粗条(称“面基基”),用潮毛巾盖上片刻(称“回面”),然后拿在手中,用手指捏扁、揪断,每个大约手指宽,投入沸水中煮熟,捞出装盘后,浇上羊肉清汤,一道尕面片就做得了。按尕面片形状、配料和烹任方法不同,尕面片种类繁多:有做工细致、纤小玲珑的“指甲面片”“雀儿舌头”,有和蘑菇混煮的“蘑菇面片”,有不带汤而用炸酱拌吃的“烩面片”,有用牛羊肉、粉丝、豆腐、粉条、辣椒混炒的“炒面片”,有在汤中放青菜和瓜片的“菜瓜面片”,有加入羊肉丁、西红柿、青萝卜片做成的“西红柿羊肉面片”……可谓品种繁复、滋味各异。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”由于尕面片诞生于斯盛行于斯,带有浓郁的乡土味道,因而受到了当地人民的钟爱。流风所及,青海地区甚至形成了很多与尕面片相关的地方民俗,如:男方求婚时,若女方家端出一碗尕面片来招待,则意味着女方不同意这门婚事,因为尕面片短如指甲(“尕”即“小”之意),预示男女双方不会相好长久。若女方同意这门婚事,则以扯面(长面片)招待;亲朋好友如有出远门者,必以尕面片相赠,寓意一路顺风,安全如意;有朋自远方来,定以尕面片相待,寓意这份友情来之不易,弥足珍贵。

钱国宏