赵冰峰:有些故事,永远不会褪色

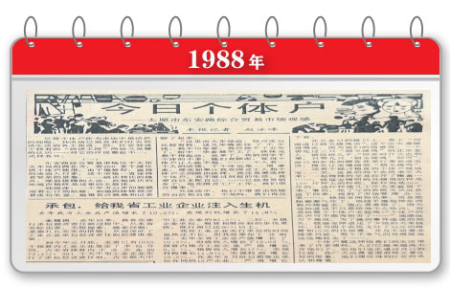

1988年3月15日,《山西经济报》头版头条刊发了赵冰峰采写的一篇《今日个体户》的稿件。在那个年代,年轻人到底是应该进入工厂有一份稳定的工作,还是走向社会闯出自己的一片天地?作为经济类报纸,《山西经济报》率先对这一问题进行深入报道,在当时引起社会的强烈社会反响。

赵冰峰退休后这几年我们常有联系,他爱看NBA,我们常常在微信里聊聊共同喜欢的球星库里,有时周末也会小聚,他总爱给我回忆报社的一些往事——没想到,这次正式采访,竟又将话题引回了他职业生涯闪耀的起点。

1987年7月,刚走出大学校门的赵冰峰被分配至报社。此后近40年,他辗转农业财贸部、农村部、广告部等多个部门。他于1998年1月被任命为社长助理,同年4月被上级主管部门省政府经济研究中心任命为编委(副处级),2004年3月被任命为山西经济日报社副总编辑。

“那篇文章是记录一个时代觉醒的报道。个体户在当时是个时髦词。”老同事见面,不用过多寒暄,我们直奔主题开始了这次采访。改革开放浪潮中,体制外的创业者冲破传统观念,用灵活的商业头脑搅动市场。当赵冰峰在《人民日报》上看到各地对个体户的报道后,决定将目光投向太原东安路综合市场——那里摊位林立,丰富的商品让市场充满活力,费翔《冬天里的一把火》与摊主们高低起伏的吆喝声相互交织,正是个体经济蓬勃生长的缩影。

为写好稿件,赵冰峰骑着自行车往返市场数十趟。他记得,第一个采访对象是24岁的韩丽萍。这个经营皮包生意5年的姑娘,腼腆中透着果敢:“干个体也是事业,要我在国营工人和个体户之间选,我肯定选后者!”还有道口胡玉烧鸡店的真材实料、粮商钱富宝的诚信经营……细致认真的采访之后,赵冰峰把这些鲜活的故事,最终化作成为了一篇见证时代的报道。

“那时跑金融口得‘过三关’,算盘要打得响,政策要背得熟,还得会察言观色。”赵冰峰笑着说。23岁的他拿着纸笔穿梭街巷,收获的不仅是素材,更是许多被采访者“头回见记者”的自豪感。这些认可,让他从此将新闻理想深植于心。

《今日个体户》见报后,在社会上引起了广泛反响,党和国家发展个体私营经济一系列方针政策的出台,让个体经济发展进入“快车道”,成为了激活市场的驱动力。

回望在报社工作的近40年光阴,赵冰峰感慨万千:“我把一生中最美好的时光献给这里,虽然中间有很多机会,但我一直坚守初心,从不后悔当一名记者。如今看到报社在媒体融合发展中焕发生机,很欣慰。”夕阳透过窗户洒在他的身上,与案头的旧报纸交相辉映,仿佛在诉说:有些故事,永远不会褪色。

本报记者刘业飞