高建民:如何让笔下的文章更有分量

此时的太原,一碗头脑,一壶黄酒……

此时的广州,山西经济日报原部主任、现任中山大学山西校友会会长高建民在“云”端如约而至。

按下一串号码,记者与高建民约起了“云”早茶。

相隔千山万水,这位素未谋面的前辈声音爽朗且温和。从他多位老同事的口中,记者了解到他在山西经济日报社的轨迹:1988年从中山大学毕业后便扎根新闻战线多年,从现代周刊到农村部,再到专题部、体育部,几乎涉足了《山西经济日报》的各个采编部门。

“是报社这个平台塑造了现在的我。”高建民的声音带着岁月沉淀后的味道。他坦言初入行时领导的教诲如同烙印般深刻,“记者,就是砍柴人。刀不磨快,哪有好柴烧?多积累、多写、多接触,见识广了,笔下的文章才有分量。”这句朴素的箴言,成为他人生的信条。

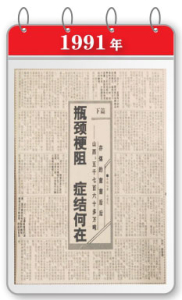

就如我们话题中的这篇稿件,1991年震动三晋的深度报道——《瓶颈梗阻,症结何在——山西:5760多万吨存煤的前前后后》,电话那端的他,呼吸仿佛也带有煤尘的气息。

“这个新闻点,是刻在我骨子里的。”高建民的回答带着一种近乎本能的沉重,“我是矿工子弟,从小在矿区长大。煤炭,就是我家的饭碗,是我爸的工资条……”这份源自生命体验的焦灼,驱使着时任工商部记者的他,将目光投向那堆积如山的5760万吨存煤——一个足以让整个山西经济有压力的数字。

“5760万吨!”他的音量陡然拔高,瞬间将记者拽回1991年那个朔风凛冽的寒冬,“那是悬在山西人头顶的警报器啊!”

彼时,全国经济尚在低谷徘徊,高建民敏锐地捕捉到一组异常的数据:全省煤炭产量稳步增长(同比增长5.4%),销售却悄然下滑(同比下降0.12%),年末矿存煤已达5760万吨,比年初激增41.8%。这场景与“能源紧缺”的普遍认知形成悖论。

“那时,煤炭积压是个敏感话题,许多人选择视而不见,甚至将其视为‘家底厚实’的证明。”高建民回忆道。

当同行还在追逐表面的产销数据,高建民已决意潜入“深水区”。他奔走在矿务局、统计局、煤炭集运站之间,在冰冷的数字之外捕捉更真实的声音。

历经艰辛求证,《瓶颈梗阻,症结何在》上下篇如利剑出鞘,不仅精准解剖了堵在晋煤咽喉的“三重梗阻”,更透过积煤现象,直指产业深层痼疾:国家扶持下产能快速扩张;晋煤外运通道脆弱,煤炭“乘车难”;经济低速运行需求降温。

报道一经刊出如巨石投湖。“跟你说句玩笑话,当时有基层官员感慨‘字字戳心’,有矿企管理者如获至宝,将报纸在调度会上传阅。”回忆起当时,高建民哈哈笑道,“作为新闻人,就应该将真相写出来。”

头脑已冷、黄酒微凉,仿佛都在述说着一代新闻人的不易。高建民所经历的故事,不仅仅是一个资深报人的回忆,更以其经验告诉我们:砍柴人,功夫在砍柴之外,更在那日复一日的磨刀之中。

本报实习记者仝雄成