屈建龙:守新闻人本分,靠新闻事实说话

报纸是一张新闻纸,如何定位?为谁服务?如何服务?《山西经济日报》自创刊之日起,便鲜明地提出“四个服务”的定位——服务政府、服务企业、服务百姓、服务市场,且四十年如一日始终坚守着。

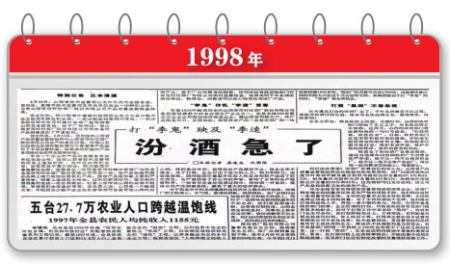

1998年2月19日,《山西经济日报》头版头条刊发的稿件《汾酒急了》正是这一坚守的完美体现。

虽然已经过去了27年,这篇报道的作者之一,曾任报社总编辑,时任编委、工交部主任的屈建龙谈起该稿件仍然记忆深刻:

1998年1月26日,朔州市发生了震惊全国的特大假酒中毒案,其造成的恶劣影响之一便是山西白酒业受到全面冲击。畸形的新闻炒作,使本来的假酒案变成一场白酒商战。其中,最受影响的是山西白酒业的龙头——汾酒,原因是造假者在产品包装和商品品牌上效仿汾酒系列产品,使汾酒受到严重损害。

“当时国内的几大白酒巨头借机对汾酒展开围剿,汾酒产品在黄河以南全部下架,销售市场仅剩我省和东北地区。这就是为何报道标题起了个《汾酒急了》。”屈建龙说,“急了,就得开始反击。首先是说清事实,在舆论上把混淆视听的东西拨乱反正。当时,我们还推出了《曌酒哭了》等稿件,为山西品牌代言,为山西企业发声,为山西经济呐喊。这也正是《山西经济日报》一直以来的定位。”

为企业发声,要有理有据,拿出令人信服的证据链。屈建龙带队火速奔赴汾阳,见到当时的汾酒当家人,并采访了相关部门、企业等。这个过程有点像“取证”,法律专业毕业的屈建龙要求自己在扎实的采访中拿新闻事实说话。

稿件从三方面入手,一步步揭示事实真相——我国规模最大的名白酒生产企业之一的杏花村汾酒厂股份有限公司遭受不白之冤,其产品信得过、靠得住,消费者可以放心购买饮用;指出问题实质——打假“黑洞”的存在是造成朔州假酒中毒案的重要原因;给出相关建议——在打假问题上应特事特办,不能因墨守成规而贻误“战机”,有关部门也应在制定政策时做好衔接工作,避免不必要的推诿和扯皮。

这篇稿子见报后在社会上引起轰动,不仅被《中华工商时报》等主流媒体转载,而且被包括业内人士在内的多方肯定,是当时同源新闻中最有力度的一篇报道。

从1987年大学毕业进入报社到退休,屈建龙从一而终,把人生中最有价值的年华奉献给了新闻事业。30余年间,他从未放下对新闻事业的热爱。

他出任总编辑时,正值新媒体崛起,纸媒受到严重冲击。何去何从?在分析报纸的读者分布和广告来源之后,他提出了新闻下沉、服务下沉的思路,在坚持宏观报道的同时,加大微观报道的力度,让新闻更接地气。来自一线的一篇篇鲜活的稿件,为报纸赢得了良好口碑。

已经退休的屈建龙依然关心着这张报纸的发展,在《山西经济日报》创刊40周年之际,他表示,一辈子专注做一件事是幸福的,一辈子做新闻人是幸福的,在一家拥有40年历史的报社从事新闻事业尤为幸运。

本报记者王龙飞