山药蛋的地位

快入冬了,北方的冬储菜开始安排。土豆、白菜、胡萝卜,这是冬储菜品的前三名,土豆放在首位自然有不可撼动的理由——土豆既是粮食,也是蔬菜,用时髦的流行话说,可咸可甜。

有人说,如果用一种菜来一统三晋,博得山西人的一致认可,那么土豆无疑是那个胜出者。作为一个在这片土地上生存历史不过区区两百余年的物种,能够达到童叟皆喜、荤素皆可、东西皆宜、百菜可搭的境界,着实是一个神奇的植物。

土豆进入中国的路径,据学者们考证,大致有四条:其一,是东南路径。荷兰是世界上出产优质土豆的国家之一,其在盘踞台湾期间,荷兰人在此推广土豆种植,后经台湾海峡传入到广东、福建一带,并且经此向江浙一带传播,因此土豆有一个俗称“荷兰薯”;其二,西北路径。主要是晋商在同俄国、哈萨克等国家在贸易往来中,引入中国,由于山西的气候十分适宜土豆生长,因此在山西广泛种植,惯称山药蛋;其三,从南洋印尼等国家进入我国,在此经商的中国商人带回到广东、广西等地,这些地方当年又被称为“爪哇国”,因此土豆在这里又被称为爪哇薯,后通过此地向云贵川发展;最后一条路则是海路,明朝时期海上贸易发达,通过海路将土豆带回的可能性也比较大。

16世纪,明万历年间,随着荷兰人进驻台湾设立据点,他们多次派使节入京,并将土豆当做贡品呈给了当时的皇家。对于可以享用各种珍奇美味的皇家,对于土豆的态度自然可想而知,但毕竟是友邦的贡品,于是马铃薯被当作观赏植物,种在了西苑的太液池边,希望它独有的小白花能得到皇上的喜欢,可谁知,在中国人的审美中,白色的花朵并不是什么吉祥之物,于是,土豆被“发配”到了京郊的菜户营。当时有一位在北京的官员,名为蒋一葵他写了本《长安客话》,专门记述在北京打听到的小道消息、奇闻轶事。土豆在他生活的时期,算是奇花异草,自然是要写上一笔的:“土豆,绝似吴中落花生及香芋,亦似芋,而此差松甘。”也就是说,马铃薯传入中土时,样子像芋头,只是没有芋头香甜。

土豆到了菜户营其实是真正找到了自己最好的归宿,京郊的菜户营可不是一般的菜园子,这里是专门为皇家种植蔬菜水果的园子,聚集了全国最优秀的农艺专家。崇祯年间,太监刘若愚在他所著的《酌中志》中有关于皇宫饮食的记载:“辽东之松子,苏北之黄花、金针,都中之土药、土豆,南都之苔菜,武当之鹰嘴笋、黑精、黄精……不可胜数也。”也就是说,经过数十年的培育,曾经不被人欣赏的马铃薯,已经变成了都城中特有的“土特产”了。

土豆的潜力被激发出来,还是因为晚明清初的气候发生了重要变化。《中国气象史》记载,我国历史上曾出现过四次小冰河期。所谓“小冰河”,最明显的特点便是天气骤然转寒,且持续时间长。万历至崇祯年间,这种极端气候引发的次生灾害最为严重。在这段时间内,太湖、鄱阳湖、洞庭湖、淮河等南方水系相继出现结冰状态,甚至往南到今天的广东、海南等地,“夏寒”“夏霜雪”的记载,也屡见不鲜。极端气候引发的旱灾几乎席卷了明朝四方,旱灾最严重的陕甘等地,大小旱事、蝗灾竟持续了15年之久。饱受饥荒之苦的人们发现了马铃薯高产的秘密。马铃薯一年至少可以种两次,并且亩产量可高达一吨。要知道,同时期北方小麦亩产仅为300斤左右,而南方即便有两季稻,全年亩产也不过五、六百斤。

明嘉庆二十二年(1817年)科举状元、河南人吴其濬在他的《植物名实图考》中完整记录了马铃薯的种植方法和食疗功用:“马铃薯,原名阳芋,黔滇有之。绿茎青叶,叶大小、疏密、长圆形状不一,根多白须,下结圆实,压其茎则根实繁如番薯,茎长则柔弱如蔓,盖即黄独也。疗饥救荒,贫民之储,秋时根肥连缀,味似芋而甘,似薯而淡,羹膳煨灼,无不宜之。叶味如豌豆苗,按酒侑食,清滑隽永。开花紫筩五角,间以青纹,中擎红的,绿蕊一缕,亦复楚楚。山西种之为田,俗呼山药蛋,尤硕大,花色白。闻终南山氓种植尤繁,富者岁收数百石云。”吴其濬在道光二十五年(1845年)时,曾为山西巡抚,他的《植物名实图考》成书于1848年,故而了解山西的情况,在书中特地写了山西对土豆的称呼与旁处不同,名为山药蛋。

有记载显示,1838年,土豆已在山西岚县一带开始种植,距今已有近两百年的历史了。在近两百年中,土豆在山西的土地上广泛开花结果,尤其是在缺水少肥的晋北、晋西北的丘陵山区,更是遍布沟沟坎坎,养活了一代又一代山里人。

仰赖于山药蛋可粮可菜的特性,山药蛋在山西人的餐桌上花样百出、变身无数,其实用性、适用性远超其它农作物。以往秋收时,田间地头总能看到急不可耐的人在野地里随便挖个坑,垫上干柴枯叶,便可将山药蛋烧熟食用。烧烤,应该是山药蛋最原始、最粗犷的烹饪方式。“山药圪蛋”“馉垒”“拨烂子”“山药条”“猴脚板”“菜囤囤”“蒸捞饭”“摩擦擦”“合楞子”“翻擦擦”“磨鱼鱼”……这些可能让你莫名其妙的食物名称,都是打开某个地方味蕾的一道基因密码。

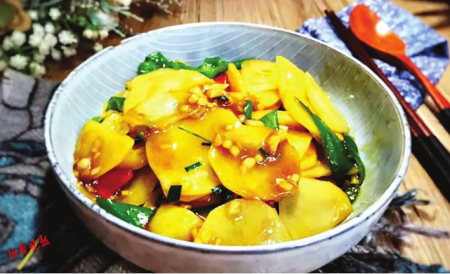

在山西民间家庭版的炒菜中,大烩菜可以说最为普及,做大烩菜最不能缺的食材就是山药蛋。山药蛋和猪肉、粉条、豆腐、白菜等杂烩而成的“大烩菜”,几乎遍布山西各地的餐桌,尤以晋北、晋西北的烩菜有名气,倘若在这烩菜中再加上些诸如台蘑一类的野生的菌菇,不仅是多了几分山野清香,还多了一份待客的尊贵,那就是上乘的“大烩菜”了。山药蛋放在专业大厨手里,可以同各种肉类、蔬菜配伍,或切成条,或切成块,或切成片,均能尽情尽理,相得益彰。近年流行于各大酒楼饭庄的土豆炖鲍鱼,也是山西厨师的妙用,更是山药蛋美食版图的新拓展,如今,山药蛋菜品的种类已经足以撑出一桌席面,尽可大宴各方宾朋,成为了山西的特色宴席。

山药蛋在山西人手里还被制成了粉条、粉皮、粉丝、淀粉等系列产品,因制作山药蛋食品而产生的去皮、剜芽、擦泥、切片、切丁,以及挤压、敲捣、捶打、搅拌、过滤等等各色工具、炊具也是五花八门,应有尽有。更不用说,山药蛋已经跳出美食范畴,在文化领域成为独树一帜的一个流派。从一种食材衍生到科技、文化领域的,概山药蛋外,未有能出其右者。

山西晚报记者 李雅丽