柿子红啦

老家是个小山村,房前屋后,山上岭下,遍地都是柿子树,是名副其实的“柿乡”。

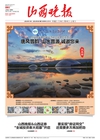

“一夜寒露风,柿子挂灯笼。”每到万木萧疏的深秋,柿叶落得净尽,只剩下红黄相间的柿子,一树树小灯笼般挂在枝头,摇摇曳曳,闪闪烁烁,显得格外的温暖和喜庆。

这是老家一年中最美的时节。

不过,相比这山乡美景,那些用柿子做成的各种吃食,软糯甘甜的滋味,更令我印象深刻、难以忘怀。

在老家,柿子做成的吃食有好多,头一个要说的当属柿饼。

每年秋末,趁树上的柿子还没有长软,颜色还没有由黄灿灿变成红彤彤,村民们就早早架上梯子,一筐又一筐地摘回来,倒在红石板铺就的院子里,滚来滚去。将还发硬的柿子用削皮刀削去皮,一个挨一个,一圈套一圈,由里向外,满满当当摆满一笸箩,然后,用手小心翼翼托举着,踩着梯子,放到平顶的房顶上去晾晒。

白天太阳猛猛地晒着,秋风徐徐地吹着,晚上秋霜狠狠地冻着,柿子难以招架,渐渐缺失水分,缓慢收缩。每隔两三天,踩了梯子上到屋顶,给柿子翻翻身。如此日晒风吹夜里冻,不出一个月,柿子便收缩成皱皱巴巴的样子。此时,把这看上去模样丑陋、颜色褐红的东西,捏吧捏吧,就变成又扁又圆的柿饼了。

最后一道工序,是给柿饼上霜。柿霜不是晒出来的,而是捂出来的。找几口大缸,把捏扁的柿饼放进去,盖上盖子开始捂。捂上一周左右,赶快拿出来晾一晾、透透气,不然会发霉长毛。晾个两三天,再放到缸里去捂。就这样,反复两三次,直至柿饼表面长满一层柿霜,细细密密,洁白无瑕,便算是大功告成。

晒晒捂捂的制作过程,提高了柿饼的甜度,增强了其柔韧性,吃起来不但滋味更加甜美,而且有了一股子韧劲,口感更有咬头。树上的柿子,一部分早早摘下来做成了柿饼,还有一部分留在树上继续生长。等它们长到似乎快要收拢不住,腆着大肚子摇摇欲坠地往下垂,用手一捏软不溜溜,此时的柿子才算是真正自然生长成熟了。

把熟透了的软柿子,揭了外面那层薄薄的表皮,用勺子把里面那汪浓稠的浆汁取出来放入面盆中。按照一定比例,放入面粉,用筷子按照顺时针方向搅拌成糊状,搅到提起筷子,面糊不断线为宜。

铁锅坐火上,锅内倒入半锅菜籽油,待油烧至七八成热,用铁勺舀少许面糊入锅,瞬间油花翻滚,油香扑鼻,待炸至金黄,漏勺捞到盆中。这种外表看着疙里疙瘩的吃食,乡亲们起了个很形象的名字——油疙瘩。刚出锅的油疙瘩,热气腾腾,咬上一口,外酥里嫩,满嘴甜香。

油疙瘩,因是面糊炸制而成,故而形状千奇百怪。小时候,每次家里炸油疙瘩,奶奶都会把面糊调得稍稀些,然后掂着勺子快速在油锅上画出各种小动物造型,常常引起我一阵又一阵惊呼。

油疙瘩,算是比较粗糙的做法,但因其简单易得,颇受欢迎。

柿饺子,相较油疙瘩,做法就要精细得多。柿饺子的做法,同普通饺子的做法基本相同,区别只在于把里面的肉馅换成了柿子的浆汁。取一张饺子皮在手,对折后先把边锁上一大部分,用勺子将柿子浆汁灌入,再把剩余的边锁上,然后,下油锅炸制。刚炸出来的柿饺子,热吃须当心,小口先咬开一角,再慢慢吸溜。倘若大口直接咬,里面那汪热气腾腾的柿子浆汁,会迸射出来,弄得黄澄澄一身一手。最主要是还会烫嘴,常有心急之人,被烫得一蹦三尺高。

也有把整个晒好的柿饼作为馅料,直接塞进饺子皮包裹起来,做柿饺子的。这种柿饺子,吃起来外皮酥脆,内里柔韧,咀嚼起来有劲道,别有一番风味。

老家乡民朴实,但也懂得待客之道,模样丑陋的油疙瘩留给自家吃,做工精细的柿饺子多用来招待尊贵的客人。正月里走亲会友,家家桌子上除摆着花生、瓜子、茶水之外,还会摆上一盘热气腾腾、金黄诱人的柿饺子。

又到深秋时节,不由得开始想念老家那片最美的秋色,想念那些用柿子做成的吃食,想念那个永远无法忘记的小山村!

刘波澜